Эксперты из TaxCoach подготовили свежий аналитический срез.

Зачастую для обеспечения имущественной безопасности бизнеса и эффективного использования имущества в Группе компаний требуется перераспределение активов. Экономический смысл перехода имущества в холдинговой структуре объективно отличается от реализации или иной формы его передачи третьим лицам, ведь по сути мы перекладываем активы из одного «своего кармана» в другой. Соответственно и налогообложение данных операций имеет свои особенности: налоговое законодательство предусматривает безналоговую передачу активов внутри холдинговых структур.

Практика применения указанных норм уже почти устоялась. Все реже и реже налоговые органы начисляют налог на прибыль, называя передачу имущества внутри Группы компаний подарком, запрещенным между юридическими лицами. Тем не менее, существуют некоторые принципиальные нюансы, влияющие на успех всей процедуры передачи активов, в том числе с учетом внесенных в НК РФ изменений.

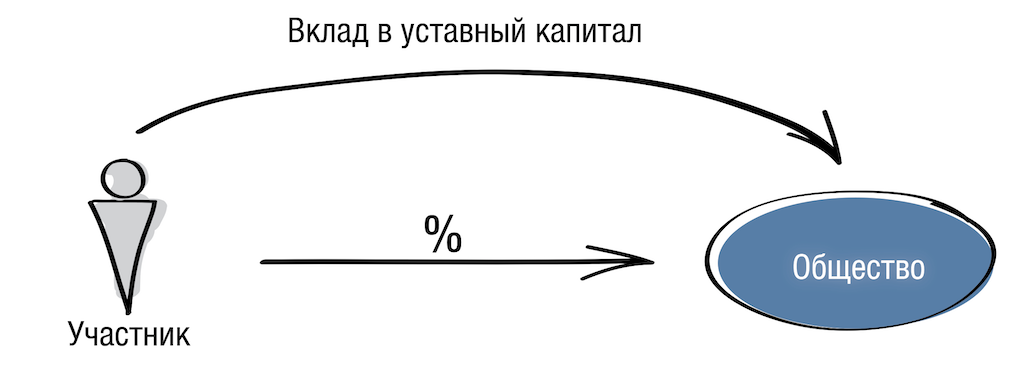

Напомним, что безналоговая передача активов между родственными компаниями бывает разной и включает, например, такие способы как вклад в уставный капитал, реорганизацию в форме выделения и прочее.

Сегодня остановимся на одном из таких способов — вкладах в имущество без увеличения уставного капитала организации, когда участник (акционер) передает своей компании некие блага (денежные средства, доли (акции) в других юридических лицах, недвижимое имущество и т.п.) для улучшения ее финансового и/или имущественного состояния. При этом уставный капитал не увеличивается, номинальный размер долей участников не меняется.

Гражданско-правовыми основаниями вкладов в имущество являются статья 66.1 ГК РФ, ст. 27 Закона «Об ООО», ст. 32.2 Закона «Об АО».

Если устав принимающей стороны стандартный и не содержит детализированных норм, то вклад в имущество возможен только деньгами и только пропорционально всеми участниками (акционерами). В ООО решение о вкладе в имущество принимается не менее, чем 2/3 голосов. В акционерном обществе внесение вклада возможно на основании договора, одобренного Советом директоров, или по решению общего собрания акционеров.

При этом в Налоговом кодексе предусмотрены два льготных механизма, которые позволяют освобождать безвозмездные по своей сути вклады от налогообложения:

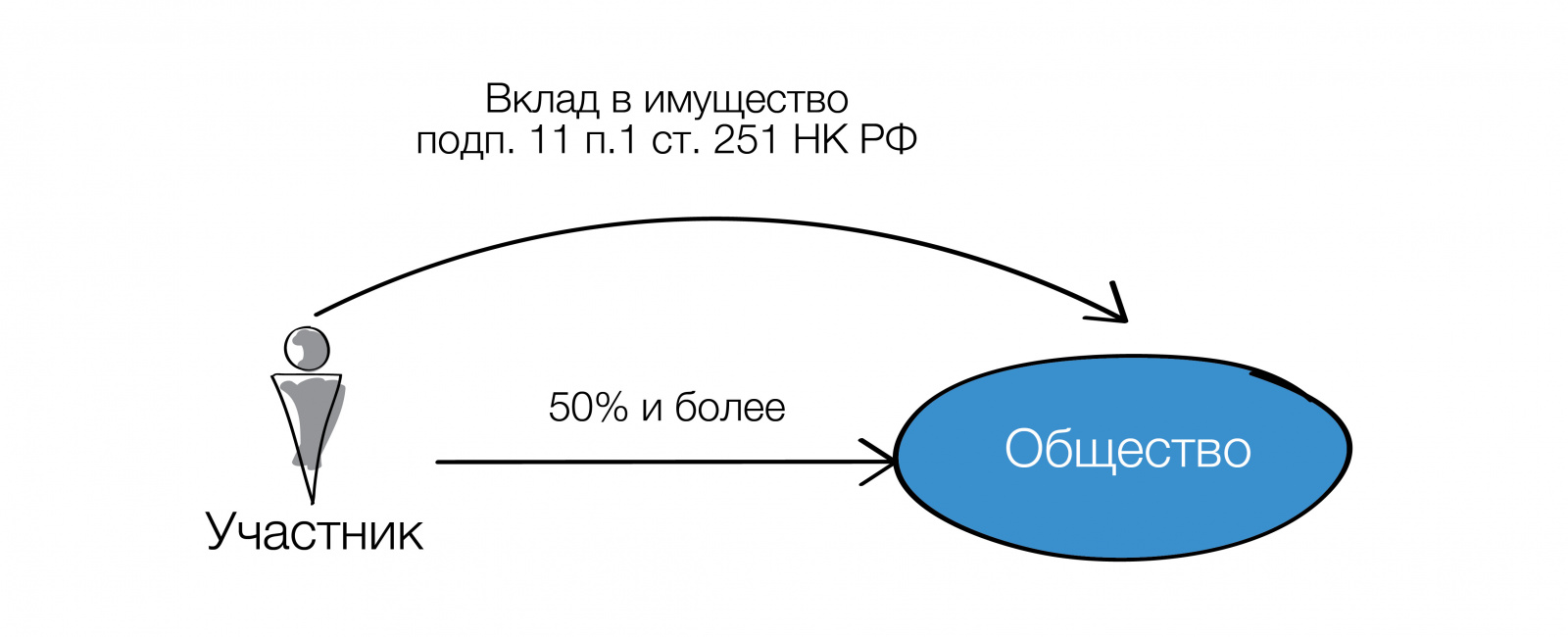

1. Безвозмездная передача имущества на основании подп.11 п.1 ст.251 НК РФ.

Сама по себе возможна в двух видах:

-

передача имущества от «мамы» или физического лица-участника (акционера) в пользу организации, уставный капитал которой более чем на 50% состоит из вклада передающей стороны;

-

«дочерний подарок». Это передача от «дочки» в пользу материнской компании, которой принадлежит более 50 % в уставном капитале «дочки».

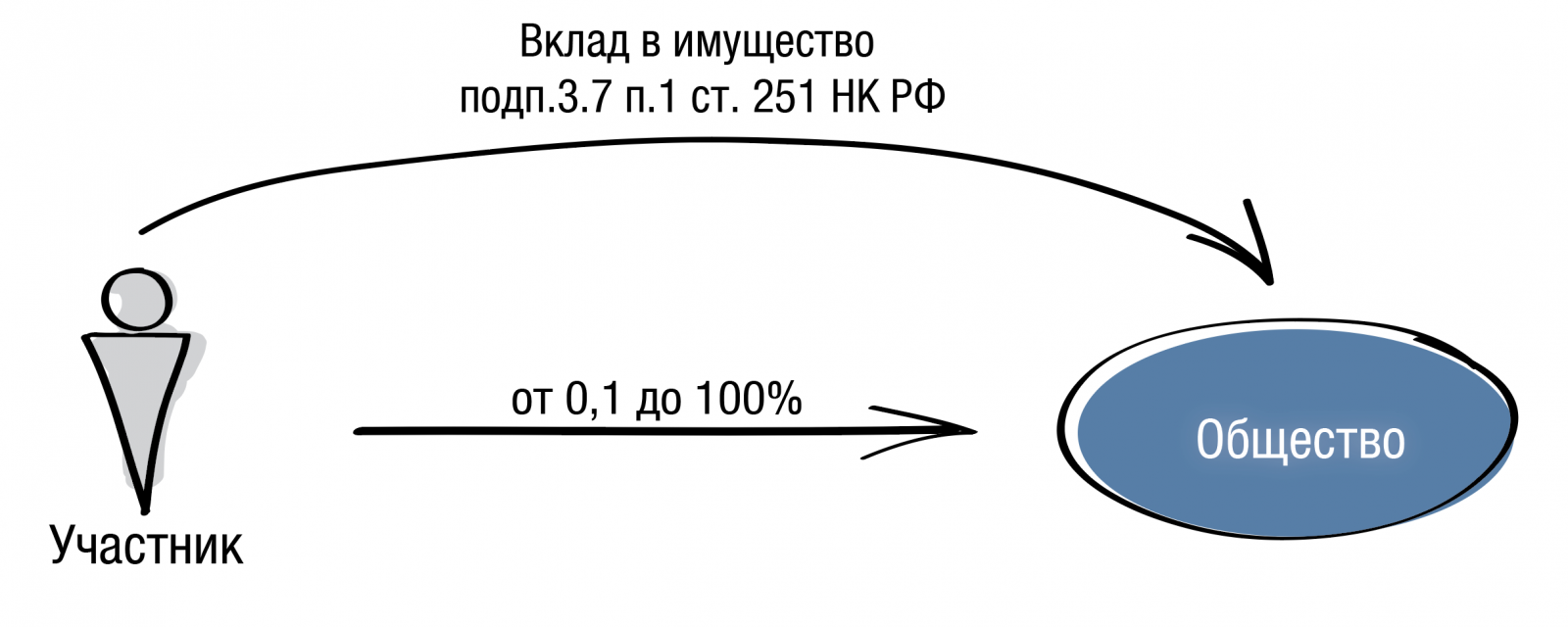

2. Вклад в имущество хозяйственного общества или товарищества от своего участника или акционера (пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК).

Иными словами, Налоговый кодекс развел эти основания, в том числе, по времени появления в законе, наделив их некоторыми особенностями применения.

1. Безвозмездная передача имущества по подп.11 п.1 ст. 251 НК РФ

Во-первых, может быть передано только имущество. Деньги относятся к имуществу.

То есть, данная норма не распространяется на имущественные и неимущественные права (уступка права требования, корпоративные права, права на интеллектуальную собственность и др.). Нарушение данных условий приведет к доначислению сумм налога на прибыль, пеней и штрафам.

Освобождение от налогообложения в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 251 НК также распространяется и на прощение долга.

Во-вторых, нельзя в течение одного года со дня получения имущества (за исключением денежных средств) передавать его третьим лицам.

Иными словами, на пользование имуществом наложены существенные ограничения: нельзя его продать, сдать в аренду или иным образом им распорядиться. Логика законодателя понятна — освобождается от налогообложения своего рода помощь участника своей компании, ведь он передал имущество для использования ею самой, а не для сдачи в аренду, например.

В результате передача активов на основании п.п. 11 п. 1 ст. 251 НК в определенных ситуациях представляется невозможной. Однако данные ограничения не распространяются на вклады в порядке подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК.

2. Вклад в имущество по подп. 3.7. п. 1 ст. 251 НК РФ.

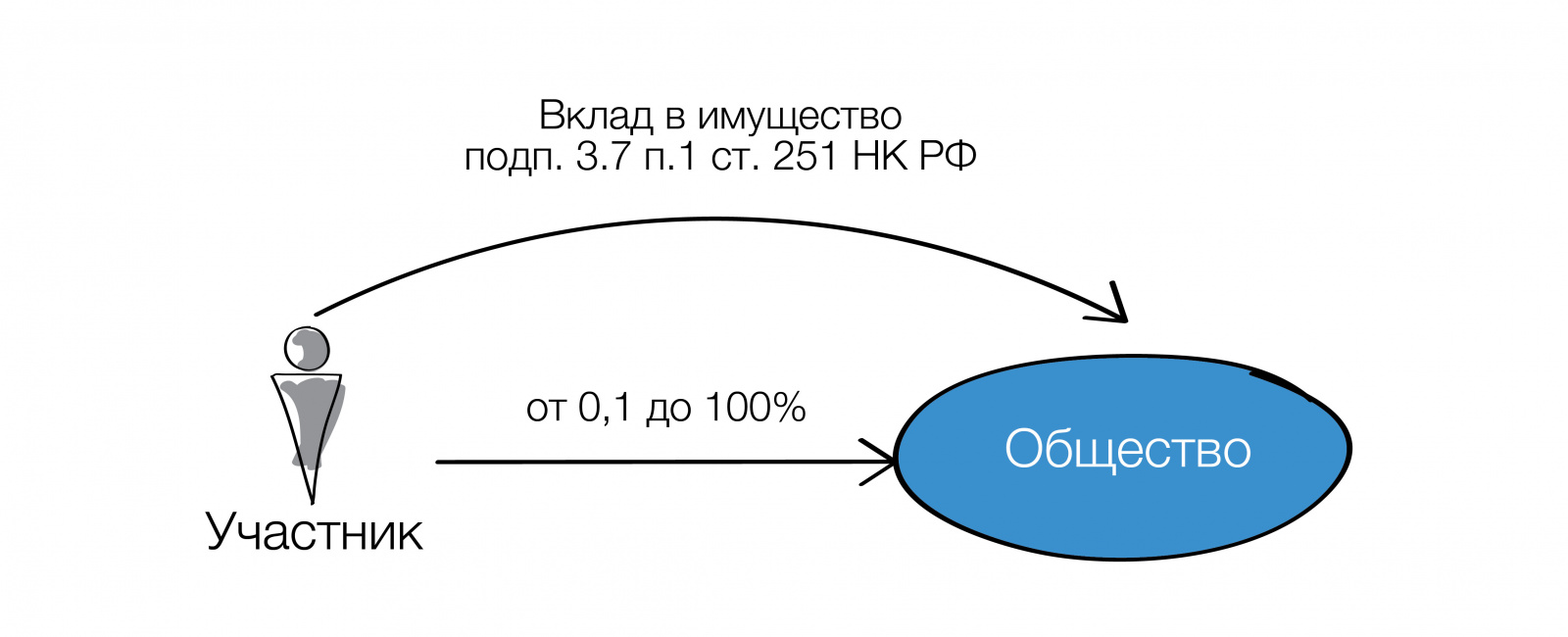

Подп. 3.7. п. 1 ст. 251 НК позволяет освободить от налогообложения вложения участников как в виде имущества, так и в виде имущественных или неимущественных прав. При этом размер доли участника значения не имеет.

Положения данного пункта распространяются фактически на любой способ увеличения имущества, включая увеличение активов общества в виде передачи вещей, денежных средств, долей/акций в компаниях или ценных бумаг, или, например, прав требования по договору цессии.

! Подп.3.7 п.1 ст.251 — новый и появился в Налоговом кодексе только в 2018 году. Он заменил знаменитый подп.3.4, который получил народное название «вклад в целях увеличения чистых активов». Подп.3.7 имеет более лаконичное содержание, отсылая к гражданскому законодательству — можно передать все, что разрешает ГК РФ и специальные законы.

Тем не менее данный способ безналоговой передачи также имеет свои ограничения:

-

Имущество, имущественные или неимущественные права могут предаваться только от участника (акционера) соответствующему хозяйственному обществу. То есть передача в обратном направлении — от «дочки» в пользу материнской компании — невозможна.

-

Вклады в имущество возможны только в отношении хозяйственных обществ или товариществ. Например, в производственный кооператив такой вклад без налоговых последствий нельзя осуществить.

3. «Дочерний подарок»

Налоговый кодекс позволяет без налогов передавать имущество не только от «мамы», но и в обратном направлении — от «дочки» к компании — «маме». Освобождение предоставляется по подп.11 п.1 ст.251 НК при соблюдении важного условия — доля материнской компании в уставном капитале «дочки» более 50 %.

Важно!

Передать «дочерний подарок» участнику — физическому лицу без налогов не получится. Такая выплата будет приравнена к дивидендам.

В какой-то период у налоговых органов возникали проблемы с «дочерним подарком»: они упорно начисляли налог на прибыль при передаче имущества материнским организациям, мотивируя это тем, что между юридическими лицами запрещено дарение.

Точку в этом деле поставил Президиум ВАС РФ, указав в своем Постановлении:

«Экономические отношения между основным и дочерним обществами могут предполагать не только вложения основного общества в имущество дочернего на стадии его учреждения, но и на любои стадии его деятельности. Кроме того, экономическая целесообразность в отношениях дочернего и основного обществ может вызывать необходимость и обратной передачи имущества. При этом отсутствиепрямого встречного предоставления является особенностью взаимоотношении основного и дочернего обществ, представляющих собой с экономическои точки зрения единыи хозяиствующии субъект».

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2012 года № 8989/12.

После этого и Минфин РФ поддерживает возможность не облагаемого налогом на прибыль «дочернего подарка».

«Дочерний подарок» в некоторых случаях является альтернативой выплате дивидендов, когда не соблюдаются условия для безналогового перечисления суммы прибыли от дочерней к материнской организации, в частности:

- не выдержан срок владения 365 дней;

- помимо мажоритарного участника с долей более 50 % есть миноритарии, «распределять прибыль» в пользу которых не хочется: дивиденды распределяются в большинстве случаев пропорционально, а к «дочернему подарку» такое требование не предъявляется.

О прощении долга

Как мы уже упоминали, подп. 3.7. п. 1 ст. 251 НК РФ заменил собой подпункт 3.4, который прямо предусматривал возможность вклада в имущество путем прощения долга участником своей организации.

Сейчас такое уточнение отсутствует, хотя возможность по-прежнему актуальна.

Разберемся, можно ли теперь прощать долг без налогов.

Когда доля участия составляет более 50%, то с уверенностью можно ссылаться на уже известный нам подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Если же доля участия в дочерней организации менее 50%, то руководствоваться мы можем только новым подп.3.7 п.1 ст.251 НК РФ.

Ни Минфин РФ, ни суды пока не озвучили свою позицию.

Мы полагаем, что выйти из ситуации можно таким образом:

На первом этапе участник (акционер) или общее собрание, как и раньше, принимает решение о внесении вклада в имущество. Но не в виде прощения долга, а путем передачи денежных средств, сумма которых как раз равна сформировавшейся перед ним задолженности (например, сумме невозвращенного займа).

Решение принимает, но не исполняет.

На втором этапе участник (акционер) — кредитор подписывает с дочерней компанией соглашение о зачете встречных требований (в нашем примере с займом — обязательств по возврату займа и внесению денежного вклада).

В результате, обязательство дочерней компании перед участником погашается без налогов.

Для надежности, в устав дочерней компании, как и при применении утратившего силу подп.3.4, целесообразно включить положение о возможности делать вклады в имущество не только деньгами.

Ложка дегтя. НДС

А что же будет, если участник, например компания на ОСН, в качестве вклада передает не деньги, а имущество? Облагается ли данная операция НДС? И да, и нет. В том смысле, что сама по себе передача имущества НДС не облагается, но передающая сторона (если она на общей системе налогообложения) должна восстановить НДС с остаточной стоимости имущества. При этом восстановленный налог на добавленную стоимость можно включить в расходы.

А вот принимающая сторона не сможет принять НДС к вычету, поскольку деньги за это имущество не уплачивала, ведь вклад в имущество является разновидностью безвозмездной передачи. Так что без ложки дегтя в бочке меда не обойтись…

Как вернуть вклад в имущество

Вклад в имущество является безвозвратным: его нельзя, в отличие от займа, потребовать обратно.

Своего рода возврат сделанных инвестиций возможен только в форме дивидендов. Также как по инвестициям в форме вклада в уставный капитал.

Однако, в отличие от вкладов в уставный капитал, сумма сделанных вкладов в имущество не пойдет в зачет затрат на приобретение доли (акций) при последующей продаже доли (акций), выходе или ликвидации компании.

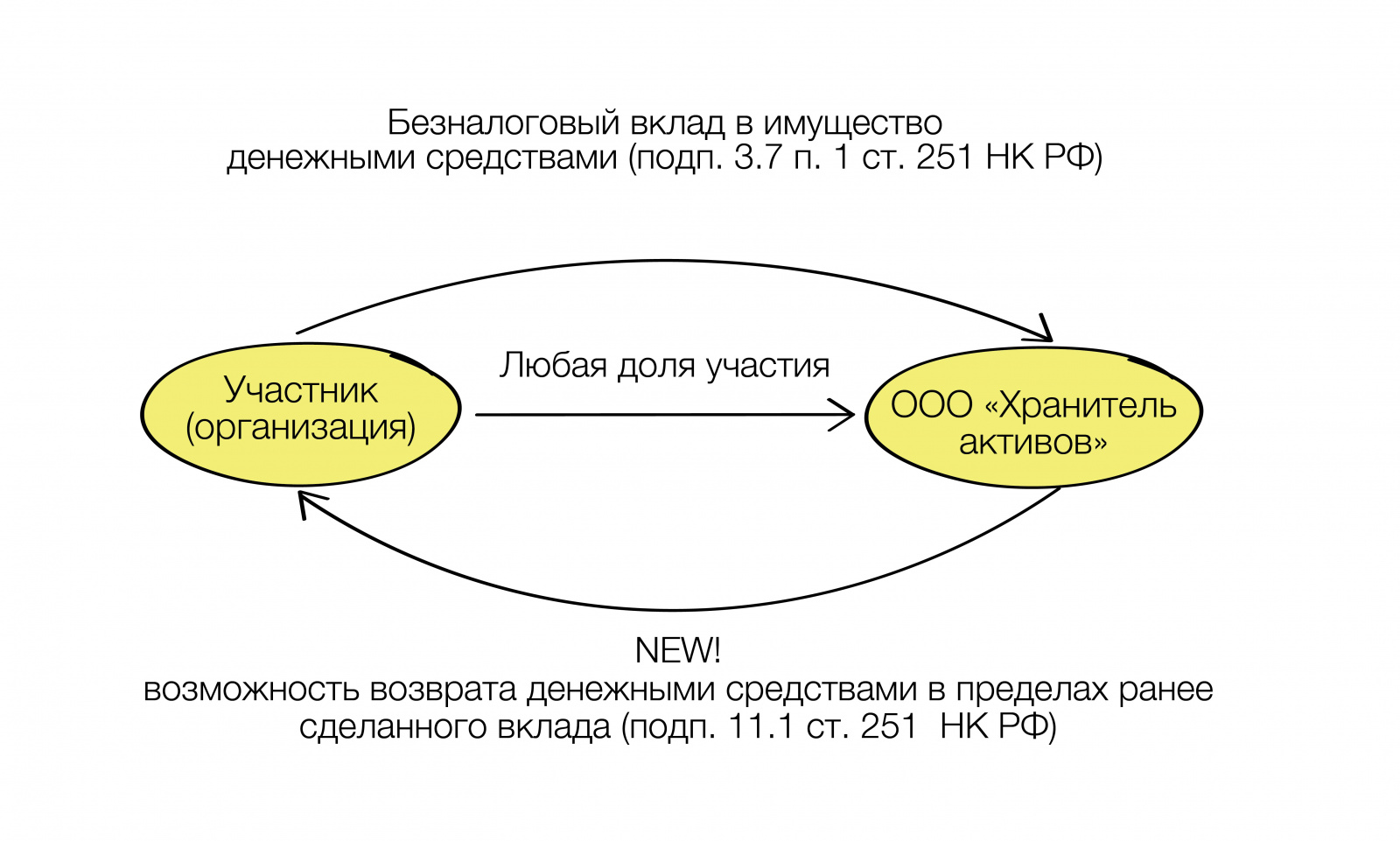

Эта несправедливость возможно скоро будет устранена. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому получение материнской организацией от «дочки» денежных средств в пределах ранее сделанного вклада в имущество не будет облагаться налогом на прибыль.

Если законопроект будет принят, появится безналоговый способ «возврата» вкладов, наряду с дивидендами, которые в ряде случаев облагаются по ставке 13%.

«Подводные камни»

Любые безналоговые операции традиционно привлекают внимание контролирующих органов. Вклад в имущество не является исключением.

Налоговые органы могут попытаться признать передачу имущества и (или) имущественных/неимущественных прав между «родственными» организациями экономически необоснованной, если разумная «деловая цель» будет с трудом различима.

Например, новый участник вносит щедрый вклад и сразу же выходит из компании. Налоговый орган с большой вероятностью скажет, что заимодавец «инвестор» не намеревался участвовать в деятельности компании и получать от этой деятельности прибыль, а единственной его целью при вхождении в бизнес была безналоговая передача дорогостоящего имущества или денежных средств.

Пример taxCOACH®

Как успешно может работать этот инструмент рассмотрим на примере кейса экспертов Центра taxCOACH для сферы ритейла. Представим себе бизнес, который ведется в рамках Группы компаний. Розничные магазины являются самостоятельными юридическими субъектами (при этом площадь каждого магазина позволяет применять ЕНВД).

Однако как быть с прибылью каждой операционной точки? Можно воспользоваться уже известным нам вкладом в имущество! Розничные компании учреждают юридическое лицо (обозначим его как инвестиционный центр) и вносят в качестве вкладов в имущество оговоренные средства, вырученные от реализации продукции. Налог на прибыль уплачивать не нужно, и инвестцентр может свободно распоряжаться деньгами участников, например, вложив их в новые направления деятельности.

Форма сделки

Также не стоит забывать и о формальностях. Как правило, для ФНС бывает достаточно решения уполномоченного органа юридического лица о передаче имущества дочерней или материнской компании, а также акта приема-передачи имущества.

Если передача прав на имущество требует регистрации, то Росреестр иногда требует составить соответствующий документ — договор (соглашение) на отчуждение имущества, имущественных и неимущественных прав в инвестиционных целях.

В соглашении нужно будет упомянуть следующее:

-

передаваемый объект — имущество, имущественные и неимущественные права. Реквизиты должны позволять осуществить государственную регистрацию перехода прав при необходимости, а также поставить надлежащим образом актив на баланс принимающей стороны;

-

цели передачи — они должны носить инвестиционный характер. Это необходимо, чтобы подчеркнуть право на освобождение от уплаты НДС при передаче имущества;

-

правовые основания передачи имущества: подп. 3.7 или подп. 11 п. 1 ст. 251 НК.

Итак, кратко резюмируем основные особенности безвозмездной передачи имущества:

|

Особенности |

Безвозмездная передача имущества по подп. 11. п. 1 ст 251 НК РФ |

Вклад в имущество по подп. 3.7. п. 1 ст 251 НК РФ |

|

Что передается |

тоько имущество |

имущество, имущественные права, неимущественные права |

|

Передающая сторона |

участник/акционер или дочерняя компания |

только участник/акционер |

|

Ограничения участия в уставном капитале |

доля участника в дочерней компании более 50 % |

размер доли передающей стороны в уставе дочерней компании не имеет значения |

|

Право распоряжения полученным имуществом |

нельзя распоряжаться имуществом в течение 1 года (за исключением денег) |

можно сразу распоряжаться любым имуществом |

|

Организационно-правовая форма получателя имущества |

Любая, в которой есть уставный/складочный капитал (АО, ООО, хозяйственное товарищество/партнерство) |

только хозяйственные общества и товарищества |

Вместо итога еще раз обозначим главные тезисы:

Вклад в имущество является оперативным способом безналоговой передачи денежных средств и иного имущества дочерней компании. Не требуется посещение нотариуса и внесение изменений в учредительные документы, что обязательно при увеличении уставного капитала.

НК РФ предусматривает два льготных механизма — подп.3.7 и подп.11 п.1 ст.251 НК РФ. Каждый из них дает интересные возможности, но и не лишен ограничений. Поэтому тщательно читаем закон и выбираем подходящий к конкретной ситуации способ.

Не забываем, что для осуществления вклада в имущество в Уставе компании должна быть предусмотрена такая возможность для ее участников, в том числе возможность осуществлять вклады непропорционально участию в уставном капитале, а также любым имуществом, имущественными правами или путем прощения долга.

Подп.11 п.1 ст.251 НК РФ также дает возможность обратной передачи — от «дочки» к организации-маме, доля которой в уставном капитале более 50 %. Мы назвали это «дочерним подарком». Он может быть альтернативой выплате дивидендов, например, когда помимо мажоритарного участника с долей более 50 % есть миноритарии, «распределять прибыль» в пользу которых не хочется: дивиденды распределяются в большинстве случаев пропорционально, а к «дочернему подарку» такое требование не предъявляется.

- Главная

- Правовые ресурсы

- Подборки материалов

- Вклад в имущество материнской компании

Вклад в имущество материнской компании

Подборка наиболее важных документов по запросу Вклад в имущество материнской компании (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 251 «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы» главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ

(Юридическая компания «TAXOLOGY»)Общество не учло в составе внереализационных доходов сумму долга, прощенного материнской компанией, руководствуясь подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, так как материнская компания являлась его единственным акционером. Налоговый орган установил, что сумма прощенного долга самостоятельно квалифицирована обществом как вклад в имущество без волеизъявления материнской компании. При этом материнская компания учла у себя сумму списанной дебиторской задолженности в составе внереализационных расходов, что привело к возникновению у нее убытка. Долг был прощен в связи с заключением мирового соглашения в рамках дела о банкротстве общества. Прощение части долга было направлено на восстановление платежеспособности общества и обеспечение возврата оставшейся части долга, следовательно, не может рассматриваться как безвозмездная передача имущества. Суд установил, что материнская компания приобрела право требования к обществу у сторонней организации, из-за чего прощение долга не может быть квалифицировано как передача имущества. Поскольку безвозмездная передача имущественных прав не подпадала под действие подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ в 2017 году, налогоплательщик необоснованно исключил из состава доходов сумму задолженности, прощенной материнской компанией.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Нормативные акты

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ

(ред. от 28.12.2022)

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)1.1. При определении прибыли контролируемой иностранной компании, являющейся структурой без образования юридического лица, не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные средства) и (или) имущественных прав, которые получены в качестве взноса (вклада) от учредителя (основателя) данной структуры и (или) лиц, являющихся членами его семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), а также от иной контролируемой иностранной компании (в том числе иностранной структуры без образования юридического лица), в отношении которой хотя бы одно из указанных выше лиц является контролирующим лицом. При этом, если передающая сторона является контролируемой иностранной компанией, при определении прибыли этой контролируемой иностранной компании не учитываются расходы в виде переданного имущества (включая денежные средства) и (или) имущественных прав.

Вы читаете Гид по оценке рисков и альтернативам внутренним займам.

Авторизируйтесь в личном кабинете, чтобы скачать полную версию Гида в удобном PDF формате.

Вклад в имущество без увеличения уставного капитала — еще один (точнее сразу два) мощный инструмент организации денежных перетоков и консолидации финансов в группе компаний. Особенно если речь идет о долгосрочных вложениях.

Что требуется: участие в уставном капитале получающей/передающей стороны.

Плюсы:

Предполагает безвозмездную передачу участником (акционером) своей компании неких благ (денежные средства, доли (акции) в других юридических лицах, недвижимое имущество и т.п.). При этом уставный капитал не увеличивается, номинальный размер долей участников не меняется, вносить изменения в ЕГРЮЛ не надо.

Гражданско-правовыми основаниями вкладов в имущество являются статья 66.1 ГК РФ, ст. 27 Закона «Об ООО», ст. 32.2 Закона «Об АО».

Дополнительные нюансы:

Возможен не для всех организационно-правовых форм. Перечисленные средства нельзя учесть в составе расходов на приобретение доли при получении последующего дохода (при ее продаже, при выходе из общества или его ликвидации).

Если устав принимающей стороны стандартный и не содержит детализированных норм, то вклад в имущество возможен только деньгами и только пропорционально всеми участниками (акционерами). Если устав переписать, то вклад в имущество смогут осуществлять не все участники (или не пропорционально долям участия).

В ООО решение о вкладе в имущество принимается не менее, чем 2/3 голосов. В акционерном обществе внесение вклада возможно на основании договора, одобренного Советом директоров, или по решению общего собрания акционеров. Порядок принятия решения о внесении вкладов в имущество организации также может быть детально проработан в корпоративном договоре.

В Налоговом кодексе предусмотрены два льготных механизма, которые позволяют освобождать безвозмездные по своей сути вклады от налогообложения:

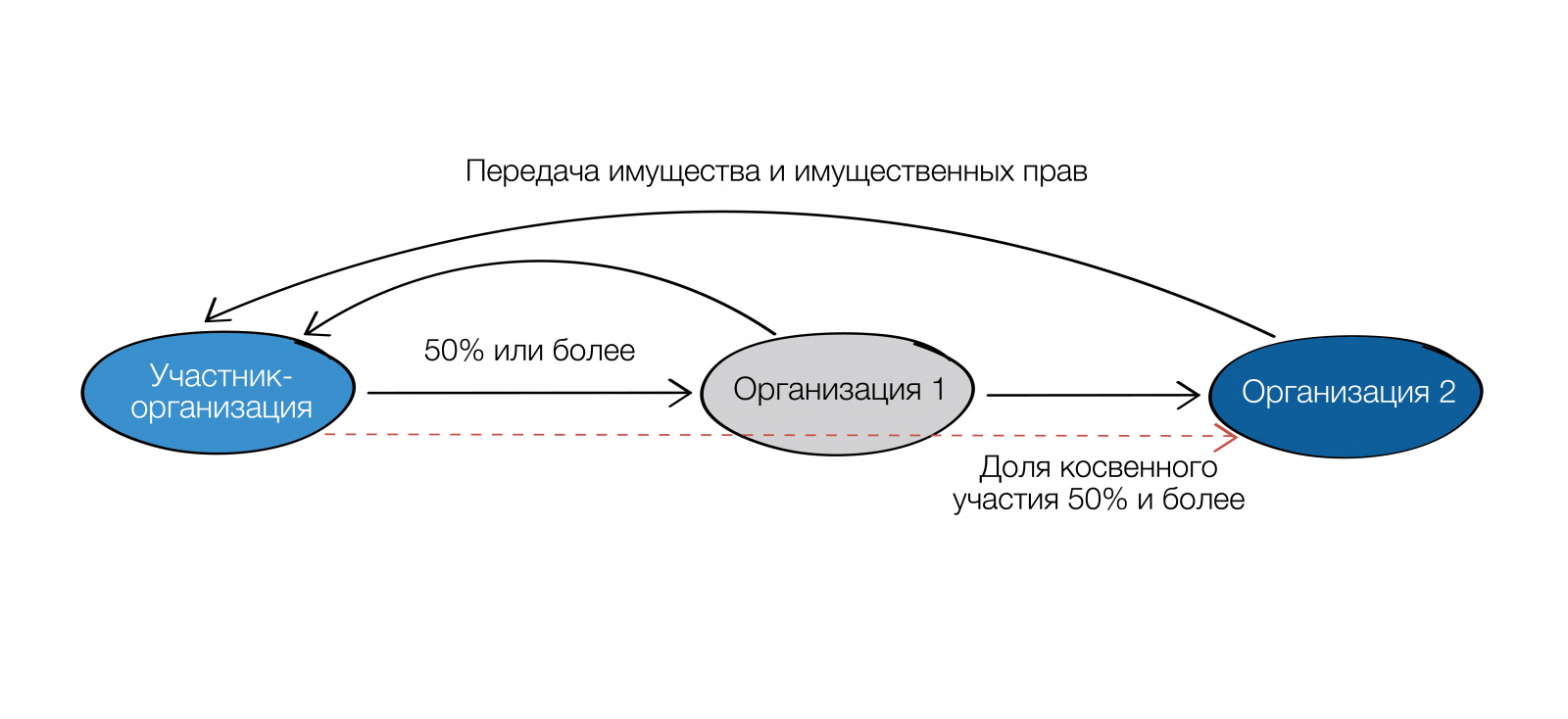

1) Безвозмездная передача имущества и имущественных прав на основании подп.11 п.1 ст.251 НК РФ. Сама по себе возможна в двух видах:

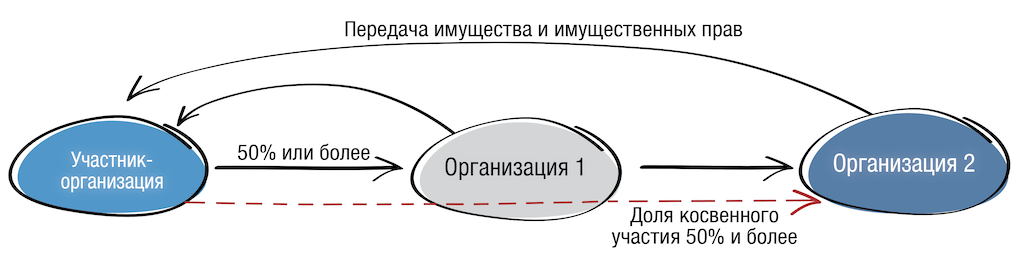

- передача имущества в пользу организации, уставный капитал которой прямо и/или косвенно не менее чем на 50% состоит из вклада передающей стороны («мамы», «бабушки» или физического лица-участника (акционера);

- «дочерний подарок». Это передача от «дочки» в пользу материнской компании, которой прямо и/или косвенно принадлежит 50 и более % в уставном капитале «дочки».

2) Вклад в имущество хозяйственного общества или товарищества от своего участника или акционера вне связи с долей участия на основании подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Безвозмездная передача имущества по подп.11 п.1 ст. 251 НК РФ

Во-первых, в качестве вклада может быть имущество и, с 23.11.2020, имущественные права. Наличные деньги относятся к имуществу, безналичные деньги — к имущественным правам.ст. 128 ГК РФ

Во-вторых, нельзя в течение одного года со дня получения имущества, имущественных прав (за исключением денежных средств) передавать их третьим лицам.

Иными словами, на пользование имуществом наложены существенные ограничения: нельзя его продать, сдать в аренду или иным образом распорядиться полученным имуществом, а также уступить имущественное право. Логика законодателя понятна — освобождается от налогообложения своего рода помощь участника своей компании, ведь он передал имущество (имущественное право) для использования ею самой, а не для сдачи в аренду или переуступки.

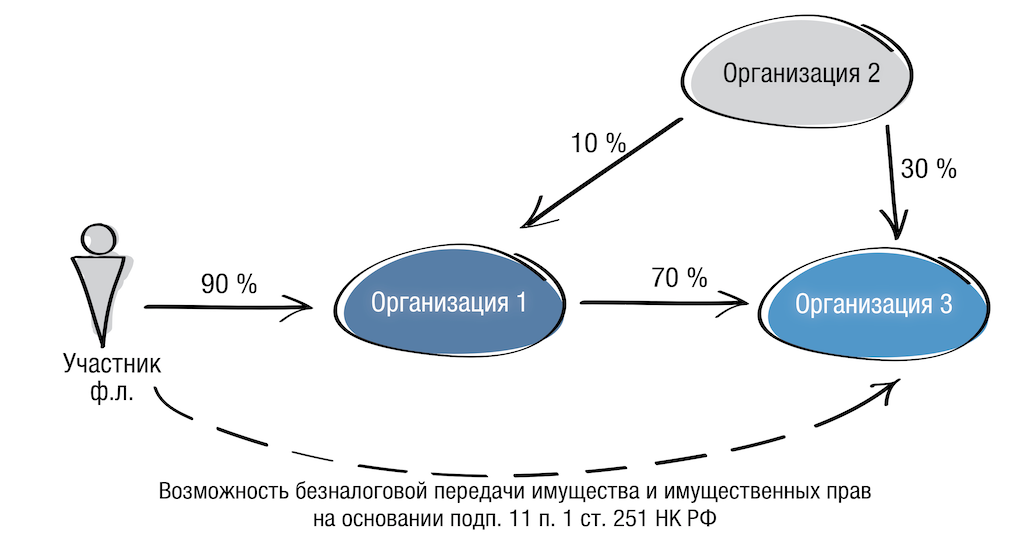

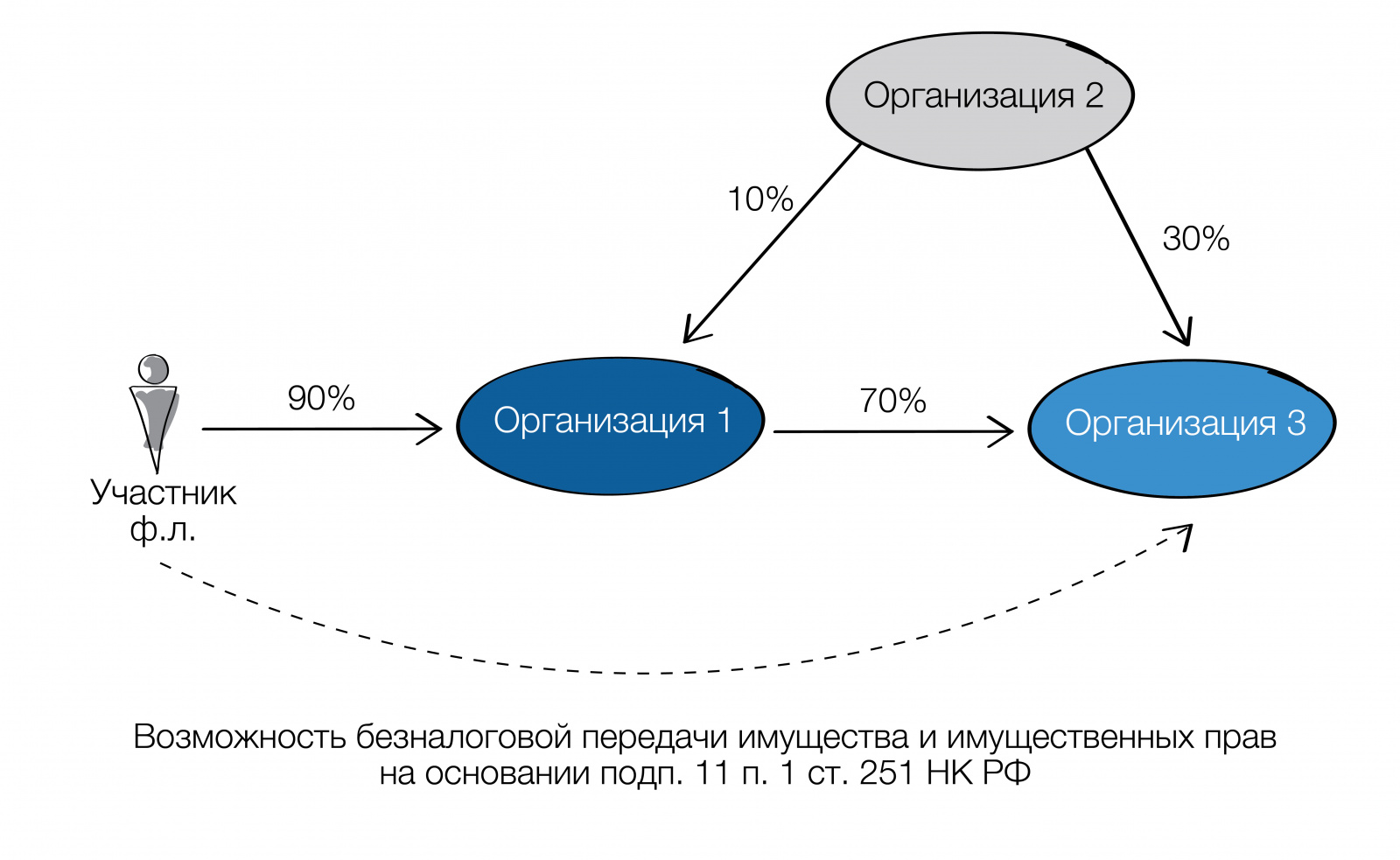

Несомненная «фишка» этого безналогового основания — это возможность с 2020 года сделать вклад в имущество не только от непосредственного участника, но и от лица, имеющего косвенную долю участия через промежуточную компанию. Чтобы вклад освобождался от налогообложения, доля косвенного участия также должна быть не менее 50 %.

Чтобы посчитать долю косвенного участия, необходимо умножить доли прямого участия в каждой организации по цепочке владения. Например:

«Дочерний подарок»

Налоговый кодекс позволяет без налогов передавать имущество не только от «мамы» или «бабушки», но и в обратном направлении — от «дочки» к компании-«маме» или к компании-«бабушке». Освобождение предоставляется по подп.11 п.1 ст.251 НК при соблюдении важного условия — прямая и/или косвенная доля материнской компании в уставном капитале «дочки» не менее 50 %.

Важно!

Передать «дочерний подарок» участнику — физическому лицу без налогов не получится. Такая выплата будет приравнена к дивидендам.

«Дочерний подарок» в некоторых случаях является альтернативой выплате дивидендов, когда не соблюдаются условия для безналогового перечисления суммы прибыли от дочерней к материнской организации, в частности:

-

не выдержан срок владения 365 дней;

-

помимо мажоритарного участника с долей 50% и более есть миноритарии,

- «распределять прибыль» в пользу которых не хочется: дивиденды распределяются в большинстве случаев пропорционально, а к «дочернему подарку» такое требование не предъявляется.

Следует отличать «дочерний подарок» (мы сами придумали такое наименование, его нет в Гражданском кодексе) от договора дарения, которое между коммерческими организациями запрещеност. 575 ГК РФ. Дарение — это договор, двустороння сделка, от заключения которого одаряемы легко может отказаться (у вас есть фломастер и вы его дарите другу…а друг в ответ: «пошел ты знаешь куда, со своим фломастером). «Дочерний подарок» — это корпоративные отношения. В отличие от наших с вами детей, дочерняя компания не может отказаться от исполнения воли материнской.

Для дотошных:

«Экономические отношения между основным и дочерним обществами могут предполагать не только вложения основного общества в имущество дочернего на стадии его учреждения, но и на любой стадии его деятельности. Кроме того, экономическая целесообразность в отношениях дочернего и основного обществ может вызывать необходимость и обратной передачи имущества. При этом отсутствие прямого встречного предоставления является особенностью взаимоотношений основного и дочернего обществ, представляющих собой с экономической точки зрения единый хозяйствующий субъект». Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.12.2012 № 8989/12

Вклад в имущество по пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ

Пп. 3.7. п. 1 ст. 251 НК позволяет освободить от налогообложения вложения участников как в виде имущества, так и в виде имущественных или неимущественных прав. При этом размер доли участника значения не имеет.

Для дотошных:

Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы: <…>

3.7) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые получены в качестве вклада в имущество хозяйственного общества или товарищества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Положения данного пункта распространяются фактически на любой способ увеличения имущества, включая увеличение активов общества в виде передачи вещей, денежных средств, долей/акций в компаниях или ценных бумаг, или, например, прав требования по договору цессии.

! Пп.3.7 п.1 ст.251 НК РФ имеет лаконичное содержание, отсылая к гражданскому законодательству — можно передать все, что разрешает ГК РФ и специальные законы. Главное — предусмотреть это в индивидуальном уставе компании. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.07.2020 по делу № А63-16832/2019

Тем не менее данный способ безналоговой передачи также имеет свои ограничения:

-

Имущество, имущественные или неимущественные права могут предаваться только от участника (акционера) соответствующему хозяйственному обществу. То есть передача в обратном направлении — от «дочки» в пользу материнской компании — невозможна.

-

Вклады в имущество возможны только в отношении хозяйственных обществ или товариществ. Например, в производственный кооператив такой вклад без налоговых последствий нельзя осуществить.

Минусы. НДС.

В случае, если вклад в имущество осуществляется организацией на ОСН и передается имущество, то «мама» должна восстановить НДС с остаточной стоимости имущества. При этом восстановленный налог на добавленную стоимость можно включить в расходы.

А принимающая сторона не сможет принять НДС к вычету, поскольку не уплачивала деньги за это имущество (помним, что вклад в имущество является разновидностью безвозмездной передачи). Поэтому вклад в имущество больше подходит для передачи денежных средств.

КАК ВЕРНУТЬ ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО

Вклад в имущество, сделанный участником — физическим лицом, является безвозвратным: его нельзя, в отличие от займа, потребовать обратно. Своего рода возврат сделанных инвестиций возможен только в форме дивидендов. Также как по инвестициям в форме вклада в уставный капитал.

Однако, в отличие от вкладов в уставный капитал, сумма сделанных вкладов в имущество не пойдет в зачет затрат участника — физического лица на приобретение доли (акций) при последующей продаже доли (акций), выходе или ликвидации компании.

Для участников — организаций действует другой порядок — сумма вкладов в виде денежных средств уменьшает полученный доход:

-

при выходе или ликвидации организацииабз.2 подп.1 ст.250 НК РФ, п.2 ст.277 НК РФ

-

при реализации долей в ООО; подп.2.1 п.1 ст.268 НК РФ

-

при реализации акций.п.3 ст.280 НК РФ

Кроме того, участники — организации могут вернуть без налога на прибыль сумму, равнозначную ранее сделанному вкладу в имущество хозяйственного общества или товарищества (ООО, АО, полное товарищество). п.п.11.1 п.1 ст.251 НК РФ

Обязательные требования:

-

Вклад должен быть сделан и возвращен исключительно в денежной форме. Если первоначальные вклады в имущество Общества были осуществлены не деньгами, а иным имуществом (зданиями, земельными участками, оборудованием, долями (акциями) в уставном капитале Общества), то возвратить данные активы обратно внесшему их участнику без уплаты налога на основании положения пп. 11.1 п. 1 ст. 251 НК РФ не получится. Возврат вклада также должен быть осуществлен в денежной форме. Это исключает ситуации возможных злоупотреблений, связанных с несоразмерностью первоначального вклада и способа его безналогового возврата.

-

Освобождение от налогообложения действует в пределах ранее сделанного вклада. Сумма, в пределах которой действует освобождение по под.11.1 п.1 ст.251 НК РФ, ограниченна величиной ранее сделанного вклада. В связи с этим участнику важно хранить документы, которые бы подтверждали сумму сделанных ими вкладов. Это и решения (протоколы) общего собрания участников, и платежные поручения о перечислении денежных средств.

-

Не имеет значения, когда был сделан вклад. Безналоговый возврат возможен после 01.01.2019. Норма об освобождении от налогообложения возврата ранее сделанных вкладов в имущество вступила в силу с «01» января 2019 года. И распространяется она в отношении всех «старых» вкладов в имущество. Главное требование — их денежная форма. Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 14.02.2019 г. N 03-03-06/1/9345

- Освобождением от налогообложения могут воспользоваться и правопреемники.

Льгота распространяется и на правопреемников — как организации-участника, так и дочернего общества. Так, если дочерняя компания, получившая вклад в имущество, была присоединена к другому обществу, то это другое общество также сможет вернуть участнику денежные средства.

Все остальные условия действуют и в отношении правопреемников — наличие подтверждающих документов и денежная форма первоначального вклада.

Решение о возврате ранее сделанных вкладов в имущество принимает общее собрание участников дочерней организации.

Для удобства мы составили сравнительную таблицу, которая позволит выбрать между двумя видами вкладов в имущество и займом для оформления возвратного финансирования.

| Критерии | Заём | Безвозмездная передача имущества по подп. 11. п. 1 ст 251 НК РФ | Вклад в имущество (подп.3.7 п.1 ст.251 НК РФ) |

| Кто может получить финансирование | Любая организация / ИП | Только организация, в которой есть уставный/ складочный капитал (АО, ООО, хозяйственное товарищество/ партнерство) | Только хозяйственные общества и товарищества (ООО, АО, Полное товарищество) |

| Кто может предоставить финансирование |

Любое лицо:

|

Прямой или косвенный участник/акционер, доля которого составляет не менее 50 %. Возможна и обратная передача — от«дочки» или «внучки», при условии что прямая / косвенная доля получающей стороны не менее 50 % | Только участник общества. Величина доли значения не имеет. В уставе рекомендуем закрепить возможность делать вклады непропорционально долям в уставном капитале |

| Что передается | Только денежные средства (наличные относятся к имуществу, безналичные — к имущественным правам) | Имущество, имущественные права | Имущество, имущественные права, неимущественные права |

| Плата за финансирование | Начисляются и выплачиваются проценты по рыночной ставке за пользование заемными средствами | Проценты за пользование денежными средствами не начисляются. | |

| Налоговые последствия при предоставлении финансирования | Сумма займа не учитывается в расходах у займодавца и в доходах у заемщика. Проценты по займу облагаются налогом у получателя, учитываются в расходах — у плательщика (заемщика) | Вклад в имущество также не учитывается в расходах у участника и в доходах у получателя | |

| Особенности отражения в бух.отчетности | У заемщика формируется кредиторская задолженность, что иногда отрицательно оценивается банками при анализе финансового состояния для выдачи кредита. У займодавца — финансовые вложения | У дочерней организации образуются «прочие доходы» и увеличивается показатель нераспределенной прибыли, что положительно сказывается при оценке фин.состояния | |

| Налоговые риски | Оспаривание заемного характера отношений, если фактические отношения сторон не соответствуют рыночным (не выплачиваются проценты, пролонгация займа) | Если право вносить вклады в имущество предусмотрено уставом, решение участников (акционеров) оформлено корректно, то налоговые риски отсутствуют | |

| Возможность возврата | Возвратность займа — это его ключевая характеристика. Возврат займа не образует дохода у займодавца и расходов и заемщика. Возврату подлежит сумма займа и проценты | Возможность безналогового возврата вклада в имущество в денежной форме в пределах ранее сделанных вкладов предусмотрена под.11.1 п.1 ст.251 НК РФ |

Вместо итога еще раз обозначим ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ:

-

Вклад в имущество является оперативным способом безналоговой передачи денежных средств и иного имущества или имущественных прав дочерней компании. Не требуется посещение нотариуса и внесение изменений в учредительные документы, что обязательно при увеличении уставного капитала.

-

НК РФ предусматривает два льготных механизма — подп.3.7 и подп.11 п.1 ст.251 НК РФ. Каждый из них дает интересные возможности, но и не лишен ограничений. Поэтому тщательно читаем закон и выбираем подходящий к конкретной ситуации способ.

-

Не забываем, что для осуществления вклада в имущество в Уставе компании должна быть предусмотрена такая возможность для ее участников, в том числе возможность осуществлять вклады непропорционально участию в уставном капитале, а также любым имуществом и имущественными правами.

-

П.п.11 п.1 ст.251 НК РФ также дает возможность обратной передачи — от «дочки» к организации-участнику (акционеру), прямая и/или косвенная доля которой в уставном капитале не менее 50 %. Мы назвали это «дочерним подарком». Он может быть альтернативой выплате дивидендов, например, когда помимо мажоритарного участника с долей 50 % есть миноритарии, «распределять прибыль» в пользу которых не хочется: дивиденды распределяются в большинстве случаев пропорционально, а к «дочернему подарку» такое требование не предъявляется.

- Материнские организации, ранее сделавшие вклад в имущество в денежной форме своей «дочерней» компании, могут вернуть его без возникновения налога на прибыль.

Создание центра рефинансирования в группе компаний.

Как уже не раз нами обозначено, юридическая архитектура должна изначально обеспечить перераспределение этих средств в группе (на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, в новые проекты и т.п.). Решение здесь — заблаговременное включение в юридическую структуру Центра рефинансирования.

Пример:

Представим себе бизнес, который ведется в рамках Группы компаний. Розничные магазины являются самостоятельными юридическими субъектами. Компании из сектора розничная торговля соответствуют критериям применения УСН. Если они будут передавать денежные средства далее по любому основанию в группе компаний, например, по «услуговому» договору, то у получателя средств возникнет налог. Для него это выручка. Как быть с накопившейся прибылью каждой операционной точки?

Здесь отлично сработает вклад в имущество. Розничные компании учреждают юридическое лицо, даже если оно на ОСН это не страшно, поскольку оно не ведет НДСной деятельности.

Компания-Розница делает вклады в имущество на основании подп. 3.7. п.1 ст. 251 НК РФ. Финансовый центр далее вкладывается в какие-то новые направления, в приобретение оборудования и т.п., участвуя в уставных капитал получателей средств и осуществляя вклады в их уставные капиталы или повторяя вклад в имущество.

В реальной жизни вариативность решений в конкретной ситуации достаточно велика. Все зависит от исходных данных и целей, которые необходимо достичь. При этом все из изложенного мы успешно и не раз реализовывали на практике. Берите на вооружение.

Наталья Михайлова,

Старший юрисконсульт Группы компаний Телеком-Сервис ИТ

В жизни организаций, особенно тех, которые созданы относительно недавно, достаточно распространены случаи, когда для осуществления финансово-хозяйственной деятельности возникает острая потребность в денежных средствах или ином имуществе. «Влезать» в долги не всегда оправданно: процентные ставки по займам и кредитам высоки, да и потенциальные кредиторы предъявляют серьезные требования к заемщикам по активам баланса и наличию имущества, способного обеспечить возврат суммы долга.

Однако «спонсорами» могут стать и участники организации. Их помощь не учитывается в доходах, подлежащих обложению налогом на прибыль при выполнении условий, предусмотренных пп.11 п.1 ст.251 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ).

В соответствии с пп.11 п.1 ст. 251 НК РФ, налогоплательщиком при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно:

-

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей стороны;

-

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получающей организации;

-

от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.

Важно отметить, что полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам.

В хозяйственной деятельности существуют различные способы оказания безвозмездной помощи «материнской» компанией своей дочерней организации. Например:

Вклад в имущество дочерней организации без увеличения уставного капитала (ст.27 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон №14-ФЗ)). Применяется, если организационно-правовая форма дочерней компании – общество с ограниченной ответственностью. К имуществу, в соответствии со ст.128 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Прощение задолженности, возникшей по договору (например, по договору займа или поставки) между «материнской» организацией и дочерней компанией. Рассмотрим нетипичные варианты «спонсирования», а также их налоговые последствия и отражение в бухгалтерском учете.

Деньги ваши – будут наши

Как уже указывалось выше, в случае, если дочерняя организация создана в форме общества с ограниченной ответственностью, «материнская» компания вправе внести вклад в имущество общества денежными средствами (без увеличения уставного капитала) в порядке, установленном ст.27 Закона № 14-ФЗ. Возможность внесения вкладов иными способами предусмотрена п.3 ст.27 Закона № 14-ФЗ, который устанавливает, что вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено уставом общества или решением общего собрания участников общества. В частности, внесение вклада может осуществляться путем финансирования сделки по приобретению актива (например, транспортного средства) в пользу дочерней компании с последствиями пп.11 п.1 ст. 251 НК РФ. В этом случае отношения с продавцом имущества могут быть оформлены договором купли-продажи с множественностью лиц на стороне покупателя (ст.ст.420, 154, 421 ГК РФ).

Порядок учета операции у сторон сделки будет следующим (порядок учета НДС не рассматривается):

Налоговый учет у «материнской» компании. Расходы на финансирование сделки по приобретению имущества в пользу дочерней организации не подлежат учету в расходах, уменьшающих налог на прибыль, ввиду несоответствия их критериям ст.252 НК РФ: отсутствует направленность на получение дохода.

Бухгалтерский учет у «материнской» компании. Вклад в имущество дочерней компании не будет отражаться на счете 58 «Финансовые вложения» ввиду несоответствия данной операции критериям, предъявляемым к финансовым вложениям, а именно: единовременное выполнение следующих условий (п.2 Приказа Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»):

-

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование у организации права на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

-

переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

-

способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.

Налоговый учет у дочерней компании. Решение о внесении вкладов в имущество общества путем финансирования сделки позволяет дочерней организации применить пп.11 п.1 ст.251 НК РФ и не включать полученные товарно-материальные ценности в доходы, облагаемые налогом на прибыль, если доля участия «материнской» компании в дочерней составляет 50 и более процентов.

Бухгалтерский учет у дочерней компании. В силу п.2 Приказа Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (далее – ПБУ 9/99), доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств) или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

По мнению Минфина России, выраженному в Письме от 13.04.2005 № 07-05-06/107, вклад в имущество общества с ограниченной ответственностью подлежит отражению в бухгалтерском учете по дебету счетов учета имущества и кредиту счета учета добавочного капитала.

Поскольку для целей бухгалтерского учета стоимость полученного дочерней организацией имущества не является доходом, соответственно, разницы между налоговым и бухгалтерским учетом, в соответствии с ПБУ 18/02, не возникает.

Кому я должен – всем прощаю

Гражданское законодательство позволяет субъектам отношений самостоятельно выбирать контрагентов и не запрещает осуществлять сделки, в том числе, между дочерней и «материнской» компанией. Однако такие сделки с точки зрения налогового законодательства квалифицируются как сделки между взаимозависимыми лицами, в связи с чем необходимо учитывать установленные ст.40 НК РФ требования к цене товаров (работ, услуг).

Предположим, что дочерняя компания приобрела интересующее ее имущество у «материнской» организации по договору купли-продажи. В этом случае у дочерней компании возникает обязательство по оплате полученного по договору имущества (ст.454 ГК РФ). Продавец, являющийся кредитором в обязательстве по оплате за переданное имущество, в силу нормы ст.307 ГК РФ, имеет право простить возникшую задолженность покупателю – должнику при условии, что такая сделка не нарушает прав третьих лиц в отношении имущества кредитора (ст.415 ГК РФ).

Рассмотрим возможность применения пп 251 НК РФ при прощении долга «материнской» организацией дочерней компании.

В данном случае применение пп 251 НК РФ получающей стороной спорно ввиду следующей правовой коллизии:

В соответствии с п.2 ст.38 НК РФ, под имуществом для целей налогообложения понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ. В гражданском обороте имущество — это вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст.128 ГК РФ).

Понятие имущественных прав в гражданском законодательстве не раскрывается. В статье Н. Троицкой и Е. Просветовой «Имущественные права», опубликованной в журнале «Телеком-Парнер» № 3 (142) за март 2009 года , в частности, указывается, что имущественное право включает в себя вещные права (в части права собственности и иных вещных прав) и обязательственные права, возникающие из договоров, вследствие причинения вреда и из иных оснований, предусмотренных законодательством.

Поскольку исполнение обязательства по передаче товара продавцом, в силу ст.ст.454, 485 ГК РФ, и условий договора сопряжено с обязательством покупателя по оплате этого товара, у продавца возникает имущественное право — право требования, а само прощение долга для целей налогообложения — передача имущественного права.

Минфин России, руководствуясь нормами ст.ст.38 и 251 НК РФ, разъясняет, что предусмотренное пп.11 п.1 ст.251 НК РФ освобождение от налогообложения доходов в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно, при наличии указанных в этой статье обстоятельств не распространяется на безвозмездное получение имущественных прав, а также работ и (или) услуг (Письма Минфина России от 13.02.2009 № 03-03-06/1/69, от 15.07.2009 № 03-03-06/1/470, от 17.03.2008 № 03-03-06/1/183, Письмо МНС России от 17.09.2003 № 02-5-11/210-АЖ859).

Однако по данному вопросу существует и противоположное мнение, изложенное в Определении ВАС РФ от 24.07.2009 № ВАС-8675/09. Суд указал, что положение пп.11 п.1 ст.251 НК РФ относится не только к передаче имущества, но и имущественных прав. При этом денежные средства, в отношении которых применена сделка по прощению долга, расценены судом как безвозмездно полученные в результате прощения долга от компании, чья доля в уставном капитале получающей стороны составляет более 50 процентов.

Порядок учета операции у сторон сделки будет следующим:

Налоговый учет у «материнской» компании. Дебиторская задолженность, списываемая на основании соглашения о прощении долга, не учитывается в составе внереализационных расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль ввиду несоответствия данного расхода критериям ст.252 НК РФ и пп.2 п.2 ст.265 НК РФ (Письмо Минфина России от 21.08.2009 № 03-03-06/1/541).

Бухгалтерский учет у «материнской» компании. Расходы по приобретению имущества, реализуемого дочерней организации, соответствуют понятию расхода для целей бухгалтерского учета — уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) (п.2 Приказа Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» 10/99) — следовательно, в бухгалтерском учете сделка отражается следующим образом:

|

Реализация имущества по договору купли-продажи: |

|

| Д62 К90 | Отражена сумма выручки от продажи товара. |

| Д90 (с/счет себестоимость продаж) К41 | Списана себестоимость проданного товара. |

| Д90 (с/счет НДС) К68 | Начислен НДС со стоимости проданного товара. |

|

Заключение соглашения о прощении долга: |

|

| Д91 К62 | Отражены прочие расходы на основании соглашения о прощении долга. |

| Д99 К68 |

Отражено постоянное налоговое обязательство (Д91 х 20%) с учетом ПБУ 18/02. |

Налоговый учет у дочерней компании. Дочерняя компания может, руководствуясь пп.11 п.1 ст.252 НК РФ и существующей судебной практикой, не включать имущество, полученное безвозмездно в результате заключения соглашения о прощении долга с «материнской» компанией, в доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Если дочерняя организация не имеет намерений спорить с контролирующими органами по порядку учета полученного имущества, целесообразно стоимость безвозмездно полученного имущества включить в доходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль.

Бухгалтерский учет у дочерней компании. Согласно п.2 ПБУ 9/99, доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Соответственно, прощение кредитором задолженности является прочим доходом.

|

Реализация имущества по договору купли-продажи: |

|

| Д41 (08) К60 | Приобретено имущество по цене, указанной в договоре купли-продажи. |

| Д19 К68 | Отражен НДС по приобретенному товару. |

| Д68 К19 | НДС по приобретенному товару принят к вычету. |

|

Заключение соглашения о прощении долга: |

|

| Д60 К91 (98) | Отражен прочий доход на основании соглашения о прощении долга. |

| Д68 К99 | Отражен постоянный налоговый актив (К91 х 20%) в соответствии с ПБУ 18/02 в случае применения пп.11 п.1 ст.251 и не включения имущества, полученного безвозмездно в доходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль. |

В статье были рассмотрены возможности оказания безвозмездной финансовой помощи «материнской» компанией дочерней организации не денежными средствами, а иными способами: прощение задолженности и финансирование сделки в пользу дочерней организации; особенности их оформления в соответствии с требованиями гражданского законодательства, отражение этих операций в налоговом и бухгалтерском учете; риски, связанные с применением изложенных вариантов. Важно отметить, что применение этих способов на практике – редкость. И если при применении первого случая — вклад в имущество дочерней организации путем финансирования сделки по приобретению имущества – позиция контролирующих органов или судебных инстанций неизвестна, то при применении второго способа – прощение задолженности – позиция контролирующих органов имеет отрицательный характер (за исключением случаев прощения задолженности по договору займа), а судебная практика в пользу налогоплательщиков единична.

В этой статье мы расскажем вам о ключевых инструментах безналоговой (низконалоговой) передачи имущества в бизнесе. Каждый из них обладает своими характерными особенностями и ограничениями.

Для чего может потребоваться безналоговая передача имущества? Смена собственника имущества путем заключения договора купли-продажи признается реализацией и влечет необходимость уплаты НДС и налога на прибыль (при применении общей системы налогообложения). В том случае, если имущество передается в единой группе компаний, возникновение налоговых обязательств крайне нежелательно: по сути, имущество осталось в собственности того же бенефициара, а налоги уплатить надо. Кроме того, безналоговая передача (смена собственника) имущества в группе может потребоваться:

-

Для повышения уровня имущественной безопасности. Очевидно, что «жизненно важное» для бизнеса имущество не должно находиться в операционном секторе.

-

Для запуска инвестиционного проекта. Новое перспективное направление логичнее начинать с чистого листа, на него не должны распространяться риски и обязательства действующего бизнеса. Кроме того, в реализации инвестпроекта могут участвовать партнеры, не задействованные в вашем основном бизнесе. В этом случае наполнение нового проекта имуществом (в т.ч. деньгами) также должно происходить с максимально выгодными налоговыми последствиями как у передающей, так и у получающей стороны.

-

При рефинансировании в группе: перераспределение финансовых потоков между родственными компаниями (субъектами) также требует исключение излишних налоговых обязательств.

Как осуществить безналоговую передачу имущества?

-

Вклад в уставный капитал

-

Вклады в имущество на основании под.3.7 и подп.11 п.1 ст.251 НК РФ, в том числе «дочерний подарок»

-

Реорганизация в форме выделения

Ключевые моменты мы зафиксировали для вас в отдельной таблице.

| Нюансы | Вклад в уставный капитал | Вклад в имущество на основании подп.3.7 п.1 ст.251 НК РФ | Безвозмездная передача имущества на основании подп.11 п.1 ст.251 НК РФ | Процедура выделения |

| Организационно-правовая форма компании-получателя имущества | Любая | Только хозяйственные общества и товарищества | Любая, в которой есть уставный/складочный капитал или фонд (АО, ООО, хозяйственное товарищество/партнерство) | Любая |

| Размер долей/акций передающей стороны в уставном капитале компании-получателя | Любой | Любой | 50% и более. Учитывается не только прямое, но и косвенное участие | Любой |

| Изменяется ли размер доли передающей стороны в УК | Да | Нет | Нет | Нет |

| Налоговые обязательства | Для организаций на ОСН:

|

Для организаций на ОСН:

|

Для организаций на ОСН:

|

Для организаций на ОСН:

|

| Что можно передать | Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имущественные и иные права, имеющие денежную оценку. Этот список должен быть в уставе | Имущество, имущественные/неимущественные права | Имущество и имущественные права. По ГК РФ безналичные деньги относятся к имущественным правам. С 01.01.2019 до 22.11.2020 их передача по этому пункту была невозможна. | Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имущественные и иные права, имеющие денежную оценку |

| Ограничения | Обязательная независимая оценка неденежного вклада | Нельзя передавать имущество третьим лицам в течение года, в том числе по договору аренды (кроме денежных средств) |

Вклад в Уставный капитал

Это наиболее известный способ предоставления компании ее участниками имущества и имущественных прав. Участник любой коммерческой организации (АО, ООО и др.) может внести вклад в Уставный капитал (УК), причем как на стадии регистрации компании, так и в процессе ее деятельности.

Кроме того, вклад в Уставный капитал ООО может сделать и третье лицо при вступлении в состав участников общества. В акционерном обществе третье лицо может приобрести акции при допэмиссии, — это и будет являться взносом в УК. В счет оплаты уставного капитала могут быть внесены деньги, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права.

Налоговые последствия

Вклад в уставный капитал коммерческой организации освобождается от налога на прибыль (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК). Что касается НДС, то в ситуации, когда доля в УК оплачивается имуществом, передающая сторона на ОСН обязана восстановить ранее принятый к вычету НДС (п. 3 статьи 170 НК РФ) в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки (в отношении основных средств и нематериальных активов).

Однако принимающая сторона, если она также на общей системе налогообложения, учитывает ту же сумму налога в составе вычетов после принятия имущества на учет (п. 8 статьи 172, п. 11 статьи 171 НК РФ). В итоге сохраняется баланс уплаченных и принятых к вычету сумм НДС, что фактически означает отсутствие налоговых последствий взноса имущества в уставный капитал для собственника бизнеса.

Естественно, если мы вносим вклад в УК коммерческой организации на специальном налоговом режиме, учесть НДС в составе расходов не получится.

Дополнительные затраты

Для передачи имущества в уставный капитал закон требует провести независимую денежную оценку его стоимости (п. 2 ст. 66.2 Гражданского кодекса).

Риски

Гарантированный размер ответственности юридического лица по его обязательствам перед кредиторами равен величине уставного капитала. Также большой УК может сделать компанию привлекательной для недобросовестных третьих лиц (например, рейдеров).

Однако участник вправе делать вклад в УК в размере, превышающем номинальную стоимость его доли. Например, для оплаты доли в уставном капитале в ООО в 10 тысяч рублей участник вполне может внести, например, 15 млн рублей. При этом величина номинальной стоимости его доли составит 10 000 рублей. Именно так и будет указано в ЕГРЮЛ. И данный взнос (в том числе, в части превышения реального размера вклада над номинальной стоимостью доли) не включается в налогооблагаемую базу принимающей стороны (абз. 3 пп. 1 п. 3 ст. 170, п. 11 ст. 171, п. 8 ст. 172 НК; пп. 3 п. 1 ст. 251 НК).

Подробнее можно прочитать тут.

Налоговые последствия при последующей продаже доли или выходе из общества

Важно не только предоставить компании имущество без налогов, но и учесть затраты на его приобретение или создание при дальнейшем отчуждении доли в обществе.

В таком случае возникнет доход (от продажи доли, в виде действительной стоимости доли при выходе из ООО или в виде имущества, оставшегося после ликвидации), уменьшить который в целях налогообложения можно:

-

при продаже доли — на расходы, связанные с ее приобретением (для юридических лиц — пп. 2.1 п. 1 ст. 268 НК РФ, для физических лиц — пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ);

-

при выходе — на сумму вклада в уставный капитал (пп. 4 п.1 ст. 251 НК РФ для юридических лиц, пп. 2 п.2 ст. 220 НК РФ для физических лиц);

-

при ликвидации — на сумму фактически оплаченной стоимости доли (п. 2 ст. 277 НК РФ для юридических лиц, пп. 2 п.2 ст. 220 НК РФ для физических лиц).

В случае, если собственник внес в УК общества вклад, превышающий номинальную стоимость его доли, полученный при продаже (выходе, ликвидации) доход также можно будет уменьшить на сумму расходов по приобретению доли в полном объеме. Если оплата была имуществом — на сумму расходов на приобретение имущества.

Если же Вы или ваша организация непрерывно владеет долями/ акциями в компании более 5 лет на праве собственности, то вся сумма дохода от продажи таких долей / акций будет:

-

освобождаться от НДФЛ для физических лиц (п.17.2. ст. 217 НК РФ);

-

облагаться налоговой ставкой 0 % по налогу на прибыль для юридических лиц (ст. 284.2. НК РФ).

Вклад в имущество без увеличения уставного капитала (ст.66.1 ГК РФ, ст.27 ФЗ «Об ООО», ст.32.2 ФЗ «Об АО»)

Предполагает безвозмездную передачу участником (акционером) своей компании неких благ (денежные средства, доли (акции) в других юридических лицах, недвижимое имущество и т.п.). При этом уставный капитал не увеличивается, номинальный размер долей участников не меняется.

Если устав принимающей стороны не содержит исключений из правила, то вклад в имущство возможен только деньгами и только пропорционально всеми участниками (акционерами). В ООО решение о вкладе в имущество принимается не менее, чем 2/3 голосов.

В Налоговом кодексе предусмотрены два льготных механизма, которые позволяют освобождать безвозмездные по своей сути вклады от налогообложения:

-

Безвозмездная передача имущества на основании подп.11 п.1 ст.251 НК РФ;

-

Вклад в имущество хозяйственного общества или товарищества от своего участника или акционера (пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК).

Кратко обозначим их особенности.

Безвозмездная передача имущества по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ:

- доля участия передающей (принимающей) стороны в уставном капитале принимающей (передающей) стороны должна составлять более 50% и более;

Важно! До 23.11.2020 размер доли передающей стороны должен был составлять более 50%. Таким образом, по вкладам, сделанным до 23.11.2020, действовали более строгие ограничения, а у двух участников не могло быть одновременно «более 50%» в уставном капитале;

- с 23.11.2020 передать можно не только имущество, но и имущественные права. Примечательно, что в соответствии с недавними изменениями в Гражданском кодексе РФ, безналичные денежные средства считаются именно имущественными правами. Таким образом, до 23.11.2020 сделать безналоговый вклад в имущество в безналичной форме по этому основанию было невозможно.

- переданные имущество и имущественные права (за исключением денежных средств) не могут никому быть переданы в течение года с момента получения (в том числе, в аренду), иначе налоговая льгота (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ) теряется. Это ограничение необходимо учитывать, если трансформация бизнеса предполагает многоступенчатую схему консолидации имущества (возможно, в такой ситуации подойдет вклад в имущество по пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК, подробнее далее).

Собственники компании должны оформить соответствующее решение о внесении вклада (вкладов) в имущество организации. Вклад в имущество могут осуществлять не все участники (или не пропорционально долям участия), если такая возможность закреплена в Уставе. Порядок принятия решения о внесении вкладов в имущество организации также может быть детально проработан в корпоративном договоре.

Косвенная доля участия

Подп.11 п.1 ст.251 НК РФ дает возможность сделать вклад в имущество не только от непосредственного участника, но и от лица, имеющего косвенную долю участия через промежуточную компанию. Чтобы вклад освобождался от налогообложения, доля косвенного участия также должна быть не менее 50 %.

Чтобы посчитать долю косвенного участия, необходимо умножить доли прямого участия в каждой организации по цепочке владения. Например:

В этом случае, доля косвенного участия Участника в Организации № 3 составит 63 %. Соответственно, он может напрямую, минуя промежуточную Организацию, передать денежные средства, иное имущество или имущественные права. Если речь идет о недвижимости, это дает экономию времени на проведение регистрационных мероприятий и соблюдение корпоративных процедур.

Подробно правила определния доли косвенного участия прописаны в п.3 ст. 105.2 Налогового кодекса РФ.

«Дочерний подарок»

При этом по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК внести вклад в имущество может не только материнская компания. Возможна обратная ситуация — «дочка» передает имущество «маме» (так называемый «Дочерний подарок»). И даже «бабушке» — с учетом правил о косвенном участии.

Вклад в имущество хозяйственного общества или товарищества от своего участника или акционера по подп. 3.7. п. 1 ст. 251 НК РФ:

-

передать имущество, имущественные и неимущественные права может любой участник общества: юридическое или физическое лицо независимо от размера доли в уставном капитале;

-

также при вкладе в имущество отсутствуют какие-либо ограничения в последующем распоряжении имуществом в течение года с момента передачи;

-

передаваться может имущество, а также имущественные и неимущественные права, имеющие денежную оценку;

-

однако сделать вклад в имущество может только участник/акционер (не действуют правила о косвенном участии);

-

применим только к хозяйственным товариществам и обществам (АО, ООО и др., но не применим к производственным кооперативам, хозяйственным партнерствам).

Важно! Вклад в имущество, в отличие от вклада в уставный капитал, нельзя учесть в составе расходов на приобретение доли при получении последующего дохода (при ее продаже, при выходе из общества или его ликвидации).

Налоговые последствия вклада в имущество по НДС

В случае, если вклад в имущество осуществляется организацией на ОСН и передается имущество, то «мама» должна восстановить НДС с остаточной стоимости имущества. При этом восстановленный налог на добавленную стоимость можно включить в расходы. А принимающая сторона не сможет принять НДС к вычету, поскольку не уплачивала деньги за это имущество (помним, что вклад в имущество является разновидностью безвозмездной передачи). Поэтому вклад в имущество больше подходит для передачи денежных средств.

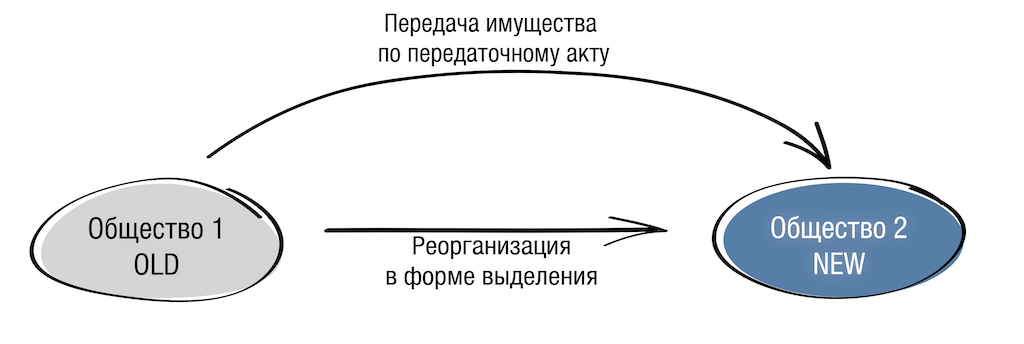

Реорганизация в форме выделения

Реорганизация в форме выделения (ст. 57 ГК; п. 8 ст. 50 НК РФ) — самый универсальный способ передачи имущества, не имеющий организационно-правовых ограничений (применим как к АО, ООО, так и к товариществам и партнерствам).

При выделении образуется второе юридическое лицо, которое не является правопреемником реорганизованной организации в части ее налоговых обязательств, за исключением случаев, когда налоговый орган докажет, что единственной целью выделения было уклонение от погашения задолженности перед бюджетом (п. 8 ст. 50 НК).

Налоговые последствия

Налог на прибыль

Выделение подразумевает «отпочкование» от старой компании новой компании. Имущество передается по передаточному акту и его стоимость не является расходом у старого юридического лица и не является доходом у новой компании. То есть нет никаких последствий по налогу на прибыль.

НДС

Передача имущества в рамках выделения не является реализацией, у компании на ОСН нет обязанности начислить НДС.

Если правопреемник перейдет на ЕНВД или УСН, то он обязан восстановить НДС, ранее принятый к вычету реорганизованной организацией, пропорционально остаточной (балансовой) стоимости.П.3.1 ст.170 НК РФ Данная обязанность действует с 2020 года.

Кто может стать участником выделяемой компании?

При процедуре выделения из ООО участниками нового юрлица могут стать:

-

реорганизуемая компания;

-

участники реорганизуемой компании в том же составе и в тех же пропорциях;

-

часть участников реорганизуемой компании (в других пропорциях) или иные третьи лица.

Главное условие, чтобы это третье лицо самостоятельно оплатило уставный капитал, хотя бы в минимальном размере в 10 тысяч рублей.

В случае с акционерным обществом при выделении возможны только первые два варианта. Либо новая компания становится 100% «дочкой» реорганизуемой, либо участниками выделенной компании становятся те же самые акционеры в тех же пропорциях.

Кроме того, разрешены смешанные реорганизации в форме выделения, когда можно из АО выделить ООО или наоборот.

Риски

Выделение должно осуществляться в строгом соответствии с принципом справедливого распределения прав и обязанностей между старым и новым юридическим лицом. Это значит, что:

- активы выделяемой компании должны быть уравновешены пассивами. Иными словами, нельзя передать основные средства без передачи задолженности по кредитам, с помощью которых эти основные средства были приобретены. Если старая компания имеет большой объем кредиторской задолженности, то справедливо передать в выделяемую компанию часть такой задолженности, связанной с передаваемым имуществом;

- выделение должно отвечать критериям концепции деловой цели (перевод части активов для организации нового направления деятельности, реструктуризация бизнеса с целью создания на базе бывших подразделений нескольких самостоятельных бизнес-единиц и т.п.).

При выделении передача имущества и/или обязательств новой организации происходит по передаточному акту.

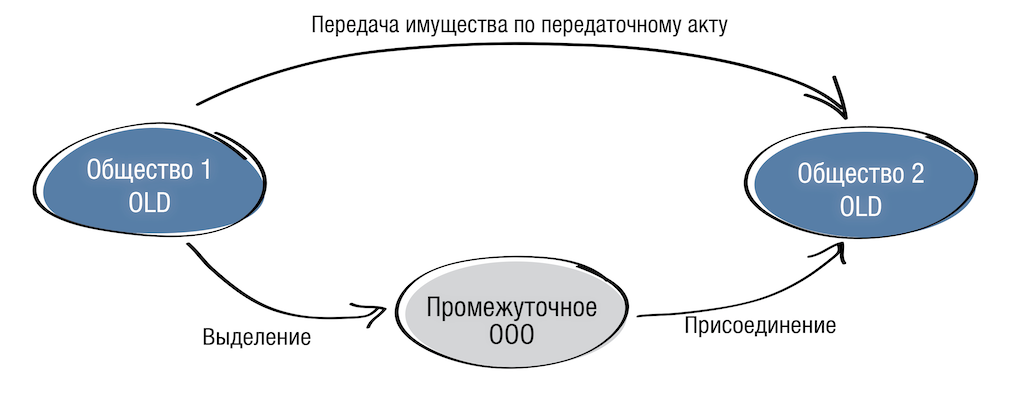

Выделение с присоединением

В рамках одной реорганизации закон позволяет объединить сразу две процедуры (ст. 57 Гражданского кодекса РФ): выделение и присоединение, что позволяет значительно сэкономить время и затраты на реорганизацию. Сначала происходит выделение, затем присоединение. Промежуточное общество, возникающее в результате выделения, носит виртуальный характер, так как используется исключительно для передачи активов и обязательств к присоединяющему обществу. Период существования данного юрлица законом не определен, но можно говорить о том, что он стремится к нулю.

Документы оформляются сначала на выделение компании. Ей по передаточному акту передается часть активов и пассивов реорганизуемого общества, которые затем присоединяются к балансу другого юрлица ( «Общество 2» на схеме выше).

Безусловно, реальную жизнь не всегда можно «впихнуть» в рамки вышеописанных способов передачи имущества. Вариантов консолидации имущества великое множество, чаще всего они представляют собой комбинацию безналоговых и низконалоговых способов перераспределения имущества, набор которых всегда уникален.

База других инструментов для бизнеса и комплексные разработки Центра taxCOACH — на семинаре «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-2021» в Екатеринбурге, 10-12 декабря.

Передача имущества внутри группы: как снизить налоги

Многие бизнесмены создают несколько юридических лиц и объединяют их в группу компаний. Иногда возникает необходимость передать внутри холдинга то или иное имущество. Рассмотрим, как это сделать с минимальными затратами и без проблем с налоговиками.

Зачем передавать имущество внутри группы компаний

Существуют следующие основные причины, по которым владельцы холдинга могут захотеть «переложить из одного кармана в другой» свое имущество.

- Безопасность. Собственники бизнеса в этом случае хотят вывести имущество из компании, к которой могут быть предъявлены претензии кредиторов или контролирующих органов.

- Реорганизация. Владельцы холдинга могут решить изменить направление деятельности той или иной компании в группе. Например – раньше организация занималась только торговлей, а теперь к ее функциям добавится производство. Естественно, в этом случае компанию нужно «наделить» соответствующими активами.

- Развитие. Этот вариант похож на предыдущий, отличие в том, что речь идет не о перераспределении существующих функций внутри холдинга, а о запуске нового проекта. Для удобства ведения бизнеса в этом случае логично создать отдельное юридическое лицо, которому также потребуются основные средства.

Варианты передачи имущества

Большинство групп компаний построены по примерно одинаковой схеме. Внешне структуры могут выглядеть сложно, но это чаще всего связано с тем, что фактические владельцы бизнеса не хотят «светиться». Но суть юридического построения холдинга практически всегда одна: учредители-физические лица контролируют организации группы напрямую, либо через управляющую компанию.

Таким образом, имущество может быть передано:

- От учредителя – дочерней компании.

- От дочерней компании – учредителю.

- Между двумя связанными компаниями, имеющими общих учредителей.

Далее рассмотрим различные способы передачи имущества применительно к статусу передающей и принимающей компании.

«Обычная» купля-продажа имущества

Этот способ имеет смысл применять только при передаче имущества между двумя юридическими лицами, связанными общим владельцем, т.к. при взаимоотношениях между материнской и дочерней компанией есть более интересные варианты.

Рассмотрим налоговые последствия такой продажи.

- Налог на прибыль или УСН

Чтобы не платить эти налоги, нужно минимизировать выручку. Если продавец работает на ОСНО, то цена должна равняться остаточной стоимости объекта или незначительно превышать ее. При использовании продавцом УСН «Доходы минус расходы» нужно исходить из затрат на покупку или создание продаваемого объекта.

Однако налоговики всегда внимательно следят за сделками внутри холдингов. В случае, если доход по сделкам между взаимозависимыми российскими компаниями превысит 1 млрд рублей в год, эти операции подлежат обязательному контролю. Но внимание проверяющих могут привлечь и более «мелкие» сделки. Например, в том случае, если одна из сторон договора платит налог на прибыль, а другая – использует один из спецрежимов (ст. 105.14 НК РФ).

Поэтому нужно заранее подготовить обоснование цены реализации. Например, снижение стоимости оборудования можно объяснить высокой степенью износа, обнаруженными при осмотре дефектами и т.п.

- НДС

Если обе организации работают на ОСНО, то в целом по холдингу расходов по НДС не возникает. Налог, который начислит продавец – возместит покупатель.

Хуже, если принимающая сторона использует один из спецрежимов. Тогда НДС, который начислит продавец будет «потерян» для бизнеса. Только при использовании покупателем УСН «Доходы минус расходы» НДС можно будет учесть в затратах и частично компенсировать (в размере 15% от суммы).

Вклад в уставный капитал и взнос в имущество

Эти два способа подходят только при передаче имущества от материнской компании к дочерней. С точки зрения оформления вклад в имущество – проще. В общем случае, если возможность внесения вкладов была изначально прописана в Уставе, для этого не нужно менять учредительные документы. Однако для экономии на налогах будет выгоднее пополнить уставный капитал (УК).

- Налог на прибыль и УСН

Дохода по налогу на прибыль и УСН не возникает при обоих вариантах внесения основных средств (пп. 3 и 3.7 п. 1 ст. 251 и п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).

Если основное средство вносят в уставный капитал, то его первоначальная стоимость у дочерней компании принимается равной остаточной стоимости у учредителя на момент передачи (пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ).

А при взносе в имущество принимающая сторона, по мнению налоговиков, не может амортизировать полученный объект для налогового учета. Чиновники считают, что первоначальную стоимость в данной ситуации нужно принять равной нулю, либо включить в нее только расходы получателя по доставке и монтажу, если таковые были (письмо Минфина РФ от 14.05.2018 № 03-03-06/1/31986).

- НДС

При взносе в уставный капитал НДС начислять не нужно, т.к. передача имущества в инвестиционных целях подпадает под льготу (подп. 1 п. 2 ст. 146 и подп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ). Но учредитель, который работает на ОСНО, обязан восстановить налог пропорционально остаточной стоимости передаваемого объекта (п. 3 ст. 170 НК РФ). Если дочерняя компания тоже работает с НДС, то она может взять эту сумму к вычету (п. 11 ст. 171 НК РФ). Тогда никаких дополнительных затрат в рамках холдинга не возникнет. Но если получатель работает на спецрежиме, то НДС будет «утрачен». В этом случае сделка будет тем выгоднее, чем выше износ передаваемого объекта.

При вкладе в имущество ситуация с НДС сложнее. Чиновники считают, что имущественные инвестиции, которые освобождены от НДС – это только вклады в УК. Если же уставный капитал не меняется, то и льготы по НДС быть не должно (письмо Минфина РФ от 15.07.2013 № 03-07-14/27452). А получатель основного средства не может взять НДС к вычету, так как сделка была безвозмездной.

Позицию налоговиков можно оспорить. Ведь любое вложение имущества в дочернюю компанию явно носит инвестиционный характер, даже если при этом не меняется УК. Но в этом случае бизнесмену нужно быть готовым к судебным разбирательствам. Перспективы для положительного исхода дела имеются (Постановление ФАС ВВО от 03.12.2012 № А29-10167/2011).

Безвозмездная передача имущества

Этот вариант удобно применять, если нужно передать объекты от дочерней компании к материнской.

«Дочерний подарок» не облагается налогом на прибыль в соответствии с п. 11 ст. 251 НК РФ. Для этого принимающая компания должна владеть более чем 50% уставного капитала передающей.

Важно помнить, что материнская компания, получив имущество, не может в течение года передать его третьим лицам. Иначе налог на прибыль придется заплатить.

Иногда налоговики пытаются переквалифицировать «дочерний подарок» в выплату дивидендов, но суды, включая высшую инстанцию, в данном случае – на стороне налогоплательщиков (Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12).

Подход проверяющих к НДС здесь в целом аналогичен вкладу в имущество, который был рассмотрен выше. Но так как передачу объекта от дочерней компании к материнской вряд ли можно отнести к инвестициям, то, скорее всего, бизнесмену придется принять позицию налоговиков. Т.е. передающая компания начисляет НДС, а принимающая – не может взять его к вычету.

Выделение

Если запускается новый проект, то для этого в рамках холдинга часто создают отдельное юридическое лицо. Его можно не только открыть «с нуля», но и выделить из существующей компании, передав необходимые активы.

С точки зрения налогообложения это — весьма выгодный вариант. Передача имущества при реорганизации не облагается ни налогом на прибыль, ни НДС. Восстанавливать НДС передающая компания также не должна. Естественно, принимающая сторона не может взять НДС к вычету.

Риски здесь возникают только, если исходная компания использует ОСНО, а принимающая — будет работать на УСН. Получится, что организация на ОСНО приобрела объект, получила вычет по НДС, а затем передала его в выделенную компанию на «упрощенке». Т.е. в дальнейшем это основное средство будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС.

Хотя по нормам НК РФ восстанавливать НДС при реорганизации не нужно в любом случае (п. 8 ст. 162.1 и пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ) проверяющие могут обвинить бизнесмена в получении необоснованной налоговой выгоды.

Чтобы снизить риск, лучше не проводить реорганизацию сразу после покупки тех объектов, которые планируется передавать.

Какие способы передачи имущества лучше применять в разных ситуациях

Покажем в таблице возможные варианты передачи имущества, в зависимости от того, в каких отношениях находятся стороны сделки.

| Варианты передачи/стороны сделки | Продажа | Взнос в УК | Вклад в имущество | Безвозмездная передача | Выделение |

| От учредителя к дочерней компании | + — | + + | + — | + — | + + |

| От дочерней компании к учредителю | + — | — — | — — | + — | — — |

| Между компаниями с общим владельцем | + + | — — | — — | — — | — — |

«+ +» — допустимо с юридической точки зрения и выгодно по налогам

«+ —» — допустимо с юридической точки зрения, но невыгодно по налогам

«— —» — недопустимо с юридической точки зрения

Больше всего вариантов будет у бизнесмена, если он передает имущество от учредителя к дочерней компании. В данной ситуации самыми выгодными будут взнос в уставный капитал или выделение.

Если объект передается в обратном направлении – от «дочки» к материнской компании, то остается только выбор между продажей и безвозмездной передачей. Преимущества того или иного способа здесь будут зависеть от налоговых режимов и возможности обосновать низкую цену.

В случае, когда обе компании работают на ОСНО и имущество продается по остаточной стоимости, налог на прибыль и НДС по группе в целом платить не придется. Тогда купля-продажа имущества будет выгоднее.

А если рыночная цена основного средства существенно превышает остаточную стоимость, или принимающая компания работает на спецрежиме и не может возместить НДС, то лучше использовать безвозмездную передачу.

Если же нужно передать имущество между двумя компаниями, которые связаны только общим владельцем, то остается лишь один вариант – стандартный договор купли-продажи.

Вывод

При работе группы компаний нередко возникает необходимость передать имущества от одной организации в другую.

Здесь возможны несколько способов, от «обычной» купли-продажи имущества до различных вариантов безвозмездного вклада.

Выбор конкретного варианта зависит от взаимоотношений между передающей и принимающей компанией, а также от используемых ими налоговых режимов.