Глобализация энергетических отношений обусловила необходимость возникновения целого ряда международных организаций в этой сфере. С одной стороны, международные «энергетические» организации служат местом выработки общей позиции стран-участников относительно развития международных энергетических отношений, формирования общих правил поведения, решения спорных вопросов и тому подобное. Однако, с другой стороны, мы можем наблюдать приобретение такими организациями все большей правосубъектности с точки зрения международного права, которое обусловливает возрастание их роли в международных энергетических отношениях. Международные организации часто выступают разработчиками проектов международных соглашений, стандартов, правил поведения, вовлекая в это квалифицированных представителей правительств, независимых экспертов, представителей разных групп интересов, влияя таким образом на направленность международно-правовой регуляции. С этой точки зрения деятельность международных организаций нередко оказывается эффективнее деятельности отдельных государств или других субъектов, что объясняется большей оперативностью принятия решений, возможностью регуляции через них достаточно большого круга международных экономических отношений и рядом других факторов.

Учитывая то, что энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики и оказывает существенное влияние на другие ее отрасли, деятельность большинства международных экономических организаций прямо или опосредствованно влияет на международные энергетические отношения и соответствующие правовые нормы. Примером непосредственного влияния на развитие международных энергетических отношений и международного энергетического права являются ОПЕК и Конференция по Энергетической хартии. Так, ОПЕК через воздействие на мировой рынок нефти влияет на состояние международной экономики и развитие соответствующих отношений, например на освоение новых источников энергии, увеличение внимания к экологическим вопросам, что в свою очередь отображается на направленности их правовой регуляции.

Примером непрямого влияния международных организаций на международные энергетические отношения и энергетическое право может служить деятельность органов ООН в сфере охраны окружающей среды, поскольку энергетика является одним из основных ее загрязнителей, а следовательно, международные экологические нормы будут иметь существенные последствия для работы этого сектора. Кроме того, опосредствованно на международные отношения в энергетике влияют международные организации, которые занимаются вопросами транснациональных корпораций, охраны труда, решением международных экономических споров и др.

Ключевой международной организацией как по представительству государств, разветвленности структуры, так и по влиятельности является ООН. Особенно необходимо отметить ее роль в становлении правовой регуляции международных энергетических отношений. Самой яркой попыткой создания правил в сфере международных экономических и, в частности, энергетических отношений стало принятие Генеральной Асамблеей ООН резолюций, направленных на установление нового международного экономического порядка, таких как Резолюция 1803 (XVII) «О постоянном суверенитете над природными ресурсами», Резолюция 3201 (S-VI) «Декларация об установлении нового международного экономического порядка» и Резолюция 3281 (ХХІХ) «Хартия экономических прав и обязанностей государств». Несмотря на противоречивую трактовку значения принятых резолюций с точки зрения международного права, именно позиция Генеральной Ассамблеи относительно важных международно-экономических отношений определила траекторию будущего развития международного экономического права и, в частности, международного энергетического права, одним из основных вопросов которого является проблема использования природных энергетических ресурсов.

В процессе развития структуры ООН так и не был создан отдельный орган для деятельности в сфере энергетики. В данное время международные организации в системе ООН осуществляют влияние на международное энергетическое право через деятельность в сферах международной торговли и инвестиций, охраны окружающей среды и др. В связи с этим целесообразно рассмотреть деятельность таких органов ООН, как Экологическая программа ООН (ЮНЕП), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Комиссия ООН по устойчивому развитию, а также таких специализированных учреждений, как Мировой банк и Международный валютный фонд (МВФ).

Деятельность ЮНЕП, созданной в 1972 году, направлена на разумное и стабильное использование глобальной окружающей среды. Вопросами энергетики в структуре ЮНЕП занимается подразделение технологий, промышленности и экономики, разрабатывающее и воплощающее в жизнь энергетическую программу ЮНЕП, посвященную экологическим последствиям производства и использования энергии, таким как глобальное изменение климата и локальное загрязнение воздуха.

Вопросами, связанными с энергетикой, занимается также Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), созданная в 1964 году. На данном этапе основные задания ЮНКТАД определены в Бангкокской декларации (Bangkok Declaration: Global Dialogue and Dynamic Engagement) и плане действий, принятых на десятой сессии организации в феврале 2000 года. Анализируя деятельность ЮНКТАД в сфере энергетики, следует отметить работу над новыми вопросами относительно применения права ВТО в энергетике, в частности, над вопросами налогообложения энергетических продуктов, продолжения либерализации энергетических услуг, экологических отношений и т.п.

К другим органам ООН, занимающимся вопросами международных энергетических отношений, следует отнести Комиссию ООН по устойчивому развитию, созданную в 1992 году. Она функционирует в составе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) и изучает возможности уменьшения влияния энергетики на окружающую среду.

Особое место в структуре международных организаций в сфере энергетики занимают Мировой банк и Международный валютный фонд. Основным содержанием их деятельности является финансирование правительственных и неправительственных проектов во всем мире. Как правило, финансирование предоставляется под гарантии или при условии выполнения соответствующим правительством определенных условий, предусматривающих развитие национального законодательства, укрепление финансовой и промышленной инфраструктуры, приватизацию государственного сектора, ценовую политику в отрасли природных ресурсов и др. Обычно требования к национальным правительствам имеют одинаковый или подобный характер и закрепляются в их решениях или международных договорах между отмеченными организациями и правительствами. В международном праве такие требования относят к «мягким нормам». При этом выполнение правительствами взятых на себя обязательств жестко контролируется и является условием получения финансирования под те или другие проекты. Таким образом, деятельность Мирового банка и МВФ приводит к унификации соответствующего национального права в разных странах, что в свою очередь способствует выработке подобных подходов в процессе создания норм международного права, в частности в сфере энергетики.

Наиболее специализированной организацией в структуре ООН является Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – универсальный центр содействия международному сотрудничеству в области мирного использования ядерной энергии. 23 октября 1956 года на конференции ООН 81 страной был принят устав МАГАТЭ, который вступил в силу 29 июля 1957 года. В соответствии с уставом агентство должно добиваться увеличения влияния использования ядерной энергии на достижение мира, здоровья и благосостояние населения всех стран. Оно должно в меру своих возможностей гарантировать, что помощь, которая предоставляется ею или по ее требованию, под ее присмотром или контролем, не будет способствовать любым военным целям (ст. 1 Устава МАГАТЭ). Основными сферами деятельности организации, направленными на выполнение ее миссии, являются: безопасность и защита; наука и технологии; гарантии и контроль.

Главным органом агентства является ежегодная Генеральная конференция, состоящая из представителей всех членов организации, каждый из которых имеет один голос (ст. V Устава МАГАТЭ). Обеспечение работы конференции и подготовка вопросов для рассмотрения на ней осуществляются Советом управляющих из 35 членов, которые назначаются и освобождаются конференцией с учетом представительства всех регионов мира в соответствии с уставом агентства.

Под эгидой МАГАТЭ проводятся переговоры относительно заключения новых международных соглашений и протоколов, а также разрабатываются рекомендательные технические стандарты и кодексы. Кроме того, агентство является депозитарием ключевых международных конвенций и соглашений в ядерной сфере. Среди кодексов агентства следует отметить Процессуальный кодекс по международному трансграничному перемещению ядерных отходов, изданный в 1990 году (Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste), а также Кодекс поведения относительно безопасности и защиты радиоактивных источников, изданный в 2004 году (Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources). Основными конвенциями, разработанными и принятыми под эгидой МАГАТЭ, являются: Конвенция о физической защите ядерных материалов 1980 года (The Convention on the Рhysical Protection of Nuclear Material), Общая конвенция о безопасности использованного топлива и безопасности обращения с радиоактивным топливом 2000 года (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management), Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 года (Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) и ряд других.

По-видимому, самой известной и влиятельной специализированной международной организацией в сфере энергетики является ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Еxporting Сountries). Такой статус организации обеспечивается тем, что члены ОПЕК поставляют на мировой рынок почти 40% нефти, а на их территории находятся свыше 80% всех ее разведанных мировых запасов. О создании Организации стран – экспортеров нефти было провозглашено 10–14 сентября 1960 года на конференции в Багдаде. Соглашение о создании ОПЕК зарегистрировано в Секретариате ООН 6 ноября 1962 года за № 6363.

Основными целями ОПЕК являются координация и унификация нефтяной политики стран-участников, а также определение наилучших средств защиты их интересов. Для этого организация разрабатывает пути и средства обеспечения стабилизации цен на международных нефтяных рынках с целью исключения вредных и нежелательных колебаний. Исходя из этого, задачей ОПЕК является обеспечение постоянной прибыли стран-производителей, эффективного, экономически выгодного и регулярного снабжения нефти нациям-потребителям и справедливого уровня прибыли для тех, кто инвестирует в нефтяную отрасль (ст. 3 Устава ОПЕК).

В данное время участниками ОПЕК являются 11 стран. В соответствии с уставом Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия имеют статус основателей организации. Другие страны, ставшие участниками организации позже, имеют статус полноправного члена организации. Для участия в ОПЕК необходимо, чтобы страна-претендент имела большие объемы экспорта нефти, разделяла интересы организации и решение о членстве было принято тремя четвертями голосов полноправных членов. Кроме того, страны, которые не отвечают установленным критериям, могут войти в ОПЕК на правах ассоциируемого члена.

Уставом также определены основные органы ОПЕК, которыми является конференция, Совет управляющих и секретариат. Конференция является верховным органом ОПЕК, состоящем из представителей всех стран-участников, присутствие которых является обязательным на заседаниях конференции. Каждая страна имеет один голос. Для принятия решения необходимо согласие всех полноправных членов организации. Решения конференции принимаются в виде резолюций, вступающих в силу через 30 дней после принятия. Выполнение решений конференции обеспечивается Советом управляющих из представителей стран-членов, назначаемых конференцией на 2 года. Исполнительные функции в ОПЕК выполняет секретариат, действующий под руководством Совета управляющих. Секретариат возглавляет генеральный секретарь, который назначается конференцией сроком на 3 года.

Как уже упоминалось (см. подраздел 2.3), в 1952 году было создано Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). На конференции в Мессине в 1955 г. министры иностранных дел шести стран – членов ЕОУС выдвинули инициативу «создания единой Европы», выразив стремление распространить принципы ЕОУС на другие отрасли экономики. В 1956 г. комитет под председательством министра иностранных дел Бельгии П.-А. Спаака представил доклад, который стал основой для последующих переговоров представителей «шестёрки», завершившихся подписанием в марте 1957 г. Римских договоров, учреждавших Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), которое стали называть «Общим рынком». Договоры о ЕЭС и Евратоме вступили в силу с 1 января 1958 г.

Первоначально членами Евратома были Франция, Италия, Нидерланды, Люксембург и ФРГ. В 1973 г. в него вошли Великобритания, Ирландия и Дания, в 1981 г. — Греция, в 1986 г. — Испания и Португалия, в 1995 г. — Австрия, Швеция и Финляндия.

Евратом призван был содействовать развитию мирного использования атомной энергетики государствами-членами; формированию общей энергетической политики; координации принятия решений; снижению цен на энергоносители; повышению стабильности энергетики; обеспечению контроля за атомной энергетикой.

В соответствии с Договором слияния, подписанным в Брюсселе 8 апреля 1965 года и вступившим в силу 1 июля 1967 года, Комиссия и Совет ЕЭС заменяли Комиссию и Совет Евратома, а также Высший руководящий орган и Совет министров Европейского объединения угля и стали. Институты трех европейских сообществ (ЕОУС, ЕЭС и Евратом) слились воедино: одна Комиссия, один Совет министров и Европейский парламент. Этот договор рассматривается некоторыми как реальное начало существования современного Европейского Союза.

В октябре 2005 года в Афинах (Греция) был подписан Договор об Европейском энергетическом сообществе, вступивший в силу 1 июля 2006 года.

На международной арене политико-экономическое влияние ОПЕК изменялось вместе с изменением цен и балансом предложения-спроса на нефть в мире. С ростом цен такое влияние увеличивалось, достигая апогея во время нефтяных кризисов, а с их падением – уменьшалось многоразово. Прогнозируя будущую роль ОПЕК, следует исходить из постоянного мирового спроса на нефть, основные запасы которой сосредоточены на территории стран–членов организации, а также из возможных изменений в составе ее участников.

Как противовес растущему влиянию ОПЕК, а также как попытка уменьшения последствий нефтяных кризисов 1970-х годов по инициативе США и при участии стран Западной Европы и Японии в 1974 году было учреждено Международное энергетическое агентство (МЭА). При этом руководствовались решением ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) о создании в Международного энергетического агентства, принятым 15 ноября 1974 года, а также Соглашением о международной энергетической программе, подписанным в Париже 18 ноября 1974 года.

Этими документами предусмотрено создание МЭА как автономного органа в рамках ОЭСР для имплементации международной энергетической программы через осуществление таких функций, как обеспечение сотрудничества стран-участниц с целью уменьшения зависимости от нефти путем энергосбережения, развития альтернативных источников энергии, исследований и развития в энергетике; создания системы информации о международном нефтяном рынке; реализации плана подготовки странучастниц к риску существенных нарушений в снабжении нефтью и разделе ее имеющихся запасов в случае наступления чрезвычайных обстоятельств.

В данное время в состав МЭА входят 26 стран. Кроме того, участие в работе агентства принимает Европейская Комиссия. Агентство состоит из таких органов: Руководящий совет, Управляющий комитет, постоянные группы по вопросам чрезвычайных ситуаций, нефтяного рынка, долгосрочного сотрудничества и отношений со странамипроизводителями и странами-потребителями. Вспомогательным органом совета и комитета является секретариат (ст. 49).

Главной задачей МЭА является реализация Международной энергетической программы, основные моменты которой отображены в соответствующем соглашении в виде четких международных обязательств для ее сторон. В частности, стороны обязаны создать и поддерживать нефтяные резервы, достаточные для покрытия 90-дневного потребления в условиях отсутствия поставок нефти. Кроме того, обязательства включают размещение отмеченных резервов в случае наступления чрезвычайных обстоятельств, а также систему раздела остатков нефти между странами-участниками и т.п. Поскольку описан механизм, рассчитанный на резкое прекращение снабжения нефтью, а не на колебание цен, энергетическая программа больше напоминает международный план раздела нефти в условиях войны, чем рыночный интервенционный механизм. Такое предположение подтверждается тем, что с момента ее создания программа ни разу не была реализована.

В связи с вышеупомянутым деятельность МЭА в настоящее время подобна коллективной научной организации в сфере энергетики для ее членов. В частности агентством проводятся статистические и другие исследования международных энергетических и смежных рынков, анализируется национальная энергетическая политика, даются рекомендации и обзоры международных энергетических рынков, включая экологические аспекты.

К новым специализированным международным организациям в сфере энергетики относятся Конференция Энергетической хартии и ее Секретариат, созданные в соответствии с Договором к Энергетической хартии (ДЭХ). Конференция – орган, осуществляющий руководство и принимающий решения в процессе функционирования Энергетической хартии, которые касаются энергетического сотрудничества между Востоком и Западом. Он контролирует выполнение положений ДЭХ, рассматривает новые документы и проекты по вопросам энергетики. Основная задача Конференции подготовка и принятие международноправовых актов в сфере энергетики, в частности дополнений к ДЭХ, а также протоколов. Надлежащее выполнение Конференцией ее задач обеспечивается Секретариатом, который возглавляет Генеральный секретарь (ст. 35 ДЭХ). В состав Секретариата входят два директората – по транзиту и торговле, энергоэффективности и инвестициям, а также административная и финансовая службы. Таким образом, Конференция и Секретариат в наибольшей степени влияют на формирование новой правовой регуляции международных энергетических отношений, содействуя последующему развитию международного энергетического права.

Европейское энергетическое сообщество организация, цель которой заключается в расширении на юго-восток внутреннего европейского энергетического рынка. Главная задача сообщества – упорядочение отношений между сторонами и создание законодательных и экономических рамок деятельности энергетических сетей. Базовый документ – Договор об Европейском энергетическом сообществе – подписали 34 европейские страны.

Для членов сообщества действует единый свод нормативно-правовых актов, которые регламентируют весь спектр деятельности рынков газа и электроэнергии – от ценообразования до вопросов безопасности и формирования стратегических резервов странами – членами энергетического сообщества. Конечная цель сообщества – основание единого европейского прозрачного рынка электроэнергии и газа, который функционирует и развивается по унифицированным и гармонизированным правилам.

Энергетическое сообщество расширяет сферу действия внутреннего рынка Европейского Союза на юг, юго-восточную часть Европы и далее. Таким образом, сообщество создает благоприятную среду для дальнейшего развития инвестирования, основанного на законности, и связывает подписавшиеся стороны с Европейским Союзом. Посредством своей деятельности Энергетическое сообщество вносит вклад в обеспечение стабильности энергетических поставок на территории Европы. Оно стремится создать прочные регуляторные рыночные принципы и рамки, которые позволят привлекать инвестиции с целью обеспечения стабильных и непрерывных поставок энергии, которая необходима для экономического развития и социальной безопасности; основать интегрированный рынок энергии, содействующий международной энергетической торговле и интеграции с рынком ЕС; способствовать безопасности энергетических поставок, охране окружающей среды; совершенствовать правила конкуренции на региональном уровне.

Договор об Энергетическом сообществе подписали Европейский Союз, с одной стороны, и семь государств, с другой, – Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия и временная миссия ООН в Косово.

По состоянию на март 2009 года 14 стран – членов ЕС имели статус полноправного участника организации. Такие страны, как Грузия, Молдова, Норвегия, Турция и Украина, принимали участие в организации на правах наблюдателей. Свой вклад в развитие организации при координировании Европейской Комиссией делают международные доноры и спонсоры.

Стороны сообщества берут на себя обязательство привести национальную законодательную базу в соответствие с правовыми стандартами Европейского Союза с целью либерализации энергетических рынков и создания соответствующих законодательных механизмов. Последнее включает в себя правовые акты в сфере электроэнергии, природного газа, защиты окружающей среды и альтернативных источников энергии.

Европейское энергетическое сообщество поддерживает стабильный институциональный фундамент, включающий в себя Министерский совет, Постоянную рабочую группу, Регуляторную коллегию и Секретариат.

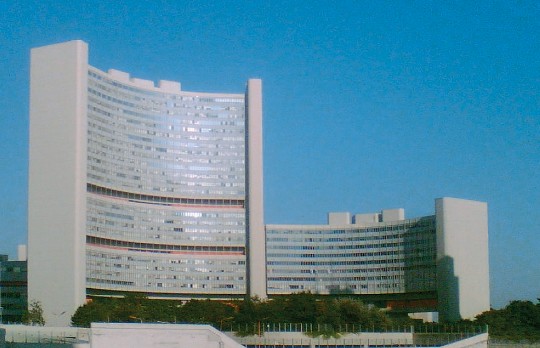

Секретариат расположен в Вене и является единственным постоянно действующим институтом. В данный момент рабочий штат Секретариата включает в себя 18 членов, которые представляют 9 национальностей. Его ключевая роль заключается в поддержке и мониторинге процессов, предоставлении административной поддержки и ежегодной организации более чем 50 мероприятий.

Рабочая программа Энергетического сообщества, которая принимается два раза в год, определяет рамки, цели и желаемые результаты работы Секретариата. Все стороны, входящие в сообщество, делают взнос в общий бюджет.

В заключение следует отметить, что с момента возникновения международных энергетических организаций до настоящего времени их роль и влияние постоянно увеличиваются. Потому, исходя из длящейся глобализации энергетических рынков и повышения веса энергетических ресурсов в международной экономике, логично прогнозировать, что в будущем значение международных энергетических организаций будет только расти.

18 декабря 2009 года на заседании Министерского совета ЕС в г. Загреб единогласно решился вопрос о вступлении Украины и Молдовы в Европейское энергетическое сообщество. Украина получает возможность привлекать кредиты на модернизацию энергетической инфраструктуры, в первую очередь электросетей, газои нефтетранспортных маршрутов. Для нее также упрощается механизм эспорта энергоресурсов, например электроэнергии.

Позиция РСПП «Россия на международных энергетических рынках: перспективы присутствия»

1. О роли России в мировой торговле энергоресурсами (с учетом прогнозных показателей Энергетической стратегии России на период до 2030 года).

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энергоресурсов, активно участвует в мировой торговле ими и в международном сотрудничестве в этой сфере. Особенно значимы позиции страны на мировом рынке углеводородов.

Значительные сырьевые запасы России с одной стороны формируют основное конкурентное преимущество на мировых рынках, с другой стороны – являются главным фактором уязвимости национальной экономики.

В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи сырой нефти и обеспечивает 12 % мировой торговли нефтью. Свыше четырех пятых объема российской нефти экспортируется в страны Европы, доля России на рынках которых составляет около 30 %. Основным направлением экспорта российских нефтепродуктов также является европейский рынок.

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (23 % мировых запасов) и по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 25 % мировой торговли этим энергоносителем, доминируя как на европейском газовом рынке, так и на рынке стран Содружества Независимых Государств. В общем объеме потребления газа в странах зарубежной Европы (включая Турцию, но не учитывая страны Содружества Независимых Государств) на российский газ приходится около 30 %. Россия также играет важную роль в обеспечении поставок центральноазиатского газа в Европу и страны Содружества Независимых Государств.

Россия удерживает второе место в мире по запасам угля (19 % мировых запасов), пятое место по объемам ежегодной добычи (5 % мировой добычи) и обеспечивает около 12 % мировой торговли энергетическим углем.

Российская атомная энергетика составляет 5 % мирового рынка атомной электрогенерации, 15 % мирового рынка реакторостроения, 45 % мирового рынка обогащения урана, 15 % мирового рынка конверсии отработанного топлива и обеспечивает 8 % мировой добычи природного урана.

Особенности предстоящего периода развития мировых энергетических рынков связаны с процессами их реструктуризации, возрастанием удельного веса развивающихся стран, обострением конкуренции. При этом в последнее время существенно увеличилась степень неопределенности и рисков в развитии мировых рынков, в том числе в связи с резкой и непредсказуемой динамикой цен на нефть, негативными последствиями мирового финансового кризиса, угрозами дефицита поставок энергоресурсов в посткризисный период, неоднозначными перспективами заключения международных соглашений по вопросам экологической политики и изменения климата. С другой стороны, понимание и поддержку в мире находят усилия по повышению долгосрочной устойчивости энергетических рынков, глобальной энергетической безопасности, обеспечение которой должно осуществляться без ущерба чьим бы то ни было национальным интересам. Эта тенденция нашла свое отражение, в частности, в решениях и рекомендациях, принятых в 2006 году на Санкт-Петербургском саммите «Группы восьми».

Указанные факторы с учетом проводимой Россией внешней энергетической политики будут определять ее положение на мировых энергетических рынках в перспективе. Одним из главных принципов при этом будет сохранение стабильных отношений с традиционными потребителями российских энергоресурсов и формирование столь же устойчивых отношений на новых энергетических рынках.

Наряду с экспортом первичных энергоносителей, особое внимание следует уделить развитию экспорта продукции глубокой степени переработки, а также развитию ее производства за рубежом российскими топливно-энергетическими компаниями. В частности, для России в будущем значительный интерес представляют высококонкурентные мировые рынки продукции нефте- и газохимии.

Хотя в настоящее время Россия практически не представлена на мировом рынке энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии, она не останется в стороне от развития этого перспективного направления (с учетом структуры и особенностей развития национального энергетического сектора). Имеющийся в стране потенциал возобновляемых источников энергии и научно-технические разработки в этой сфере наряду с развитием международного сотрудничества станут основой поэтапного увеличения вклада России в развитие указанного рынка. Главным образом такое положение обусловлено необходимостью поиска новых источников энергии в связи с ростом энергопотребления в мире, постепенным истощением традиционных ископаемых видов топлива, а также необходимостью сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

Статистические данные Global Status Report Renewables свидетельствуют, что доля ВИЭ (без учета больших ГЭС) в производстве электроэнергии в 2008 г. составляла 3,4%. Нет необходимости доказывать, что доля возобновляемых источников энергии год от года будет увеличиваться. Например, странами ЕС поставлены цели к 2020 г. снизить удельное потребление энергии на 20% и увеличить долю ВИЭ до 20%.

Принимая во внимание планы Правительства России по увеличению доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе и установлению благоприятного экономического режима для развития возобновляемой энергетики, ожидается большой спрос на оборудование и технологии, которых либо нет в России, либо они отстали от передового уровня.

Ориентиром для анализа роста мощности электростанций на возобновляемых источниках энергии в России является Распоряжение Правительства РФ № 1-р от 08.01.2009, где установлены основные направления политики по использованию ВИЭ на период до 2020 г. и определена доля ВИЭ в энергетическом балансе, которая должна увеличиться с 1% в 2009 г. до 4,5% в 2020 г. Рост производства «зеленой» энергии возможен за счет строительства новых электростанций на ВИЭ: ветроэлектростанций, малых гидроэлектростанций, приливных электростанций и т.д.

В этом плане для России выгодным является сотрудничество с международными организациями и компаниями в области возобновляемой энергетики. Прежде всего, речь идет о разработке и реализации проектов ВИЭ за рубежом и о трансферте технологий. Целесообразным также является привлечение иностранного капитала для реализации проектов ВИЭ на территории России. Учитывая огромный потенциал возобновляемых ресурсов (ветер, вода, солнце) перспективы такого сотрудничества выглядят долгосрочными.

Важное направление международного сотрудничества, которое активно развивается сегодня – энергоэффективность. Несмотря на положительные перспективы совместных проектов, следует принять меры по минимизации главного риска для российских производителей высокоэффективного оборудования и технологий – потере существенной доли отечественного рынка. В этой связи в средне- и долгосрочной перспективе при развитии технологической кооперации предлагается делать упор (через систему экономических стимулов) на создание на территории России новых производств, а не на приобретение уже готовой продукции.

В период до 2030 года экспорт энергоносителей будет оставаться важнейшим фактором развития национальной экономики, однако степень его влияния на экономику будет сокращаться. Это отразится на динамике экспорта, который будет постепенно замедлять свой рост и, как ожидается, стабилизируется к концу рассматриваемого периода. Эта тенденция согласуется с долгосрочной экономической политикой государства, ориентированной на диверсификацию структуры экономики и снижение зависимости страны от экспорта энергоресурсов.

Доля европейского направления в общем объеме экспорта российских топливно-энергетических ресурсов будет неуклонно сокращаться за счет диверсификации экспортных энергетических рынков в восточном направлении (Китай, Япония, Республика Корея, страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

Сохранение позиций России как крупнейшего поставщика энергоносителей на мировом энергетическом рынке и качественное изменение характера присутствия возможно при условии диверсификации товарной структуры и направлений российского энергетического экспорта, активного развития новых форм международного энергетического бизнеса и расширения присутствия российских компаний за рубежом.

Совокупность данных обстоятельств позволит снизить риск монозависимости российского энергетического сектора от экспорта энергоносителей в Европу, а также увеличить доходность и эффективность международной деятельности российских топливно-энергетических компаний без существенного увеличения объемов экспорта первичных энергоносителей.

2. Развитие международного энергодиалога.

За последние 5-7 лет у России появилась реальная возможность использовать энергетический фактор в качестве инструмента геополитики, надежного обеспечения внешнеполитических и экономических интересов. Несмотря на глобальный экономический кризис, учитывая тенденции дальнейшего развития мировых энергетических рынков и сохранения на них российских позиций, как минимум в среднесрочной перспективе роль энергетического фактора останется одной из определяющих во внешней политике России.

В Энергетической стратегии России до 2030 года, утвержденной в ноябре 2009 года Правительством РФ, подчеркивается, что главной целью является обеспечение энергобезопасности страны и полноценного участия в формировании системы глобальной энергетической безопасности. Энергетическая проблематика включена в повестку текущих переговоров по подготовке нового базового соглашения между Россией и ЕС.

Глобальная энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет эффективных инвестиций во все звенья энергетической цепочки, повышения энергоэффективности и энергосбережения на национальном и международном уровнях при разработке и использовании ресурсов, а также максимальном расширении круга участников обсуждения энергетических проблем.

В апреле 2009 г. Президентом РФ Медведевым Д.А. был обнародован концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики, отражающий существующие тенденции развития и перспективные направления:

— будущей модели долгосрочного развития требуется современная, адекватная складывающимся условиям мировая система энергообеспечения;

— существующие двусторонние договоренности и многосторонние юридически обязательные нормы в области международных энергетических отношений оказались не способны предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, что ставит вопрос о необходимости радикального совершенствования правовой основы мировой торговли энергетическими ресурсами;

— целесообразно создание нового универсального международного юридически обязывающего документа, сторонами которого, в отличие от существующей системы, построенной вокруг Энергетической хартии, станут все основные страны-производители (экспортеры), транзитеры и потребители (импортеры) энергоресурсов и который будет охватывать все аспекты глобального энергетического взаимодействия.

При этом новая система правовых актов в области энергетики должна быть:

— универсальной (применимой к отношениям между любыми странами);

— открытой (к ней могут присоединиться третьи страны);

— всесторонней (охватывать все аспекты энергетического взаимодействия);

— равноправной и недискриминационной (без дисбалансов в пользу отдельных категорий участников);

— не противоречащей соответствующим обязательствам в других международных документах;

— эффективной (должна включать действенный общий механизм реализации).

В России работа по укреплению партнерских отношений в сфере энергетики недостаточно систематизирована. Взаимоотношения с внешним миром зачастую носят формальный характер, без просчета рисков и практических последствий. Одной из основных проблем при формировании энергодиалога является отсутствие полноценной информационной составляющей в этой сфере. Ключевые поставщики аналитической информации по энергетическим рынкам – это организации стран-импортеров энергоресурсов, в их числе Международное энергетическое агентство, управление энергетической информации Министерства энергетики США, западные нефтегазовые транснациональные компании и консалтинговые организации. Документы, которые ими готовятся, рассматриваются как главные, в том числе на переговорах высокого уровня. Представляется необходимым разработать в России собственную информационно-прогностическую базу для объективного понимания глобальных энергетических процессов, которые будут влиять на формирование позиций и оценок мнений партнеров в энергетической сфере.

Следует учитывать, что до сих пор проблематика государственно-частного партнерства в международном энергетическом сотрудничестве не проработана в России в концептуальном плане, а также отсутствует постоянно действующий механизм консультаций и координации. В то же время стало более заметно ощущаться присутствие российских операторов, которые постепенно приобретают атрибуты современных ТНК, на международном энергетическом рынке. Однако при осуществлении внешнеэкономической деятельности российские энергетические компании сталкиваются с крупными транснациональными корпорациями, имеющими значительное преимущество не только в отношении финансово-экономического, технологического и управленческого потенциала, но и «дипломатического» опыта на корпоративном уровне, а также отработанных механизмов государственно-частного партнерства при продвижении крупных международных энергетических проектов.

Перед энергетической дипломатией, ставшей неотъемлемой частью большой политики, стоит ряд конкретных задач, решение которых непосредственно связано с обеспечением международных интересов российского энергетического бизнеса:

— обеспечение и удержание благоприятных для России цен на энергоносители при сохранении своей собственной и независимой политики в области экспорта энергоресурсов;

— диверсификация товарной номенклатуры и расширение географии экспорта энергоносителей и их производных;

— активизация энергодиалогов с международными организациями, а также ключевыми странами, придание им предметной направленности;

— целевая дипломатическая поддержка российских капиталовложений в зарубежные объекты энергетической сферы и транспортировки энергоносителей;

— противодействие попыткам ущемления российских интересов в вопросах экспорта и транспортировки энергоносителей;

— обеспечение стабильного доступа к традиционным и новым рынкам сбыта энергетических ресурсов и продуктов их переработки;

— расширение доступа к сырьевой базе в зарубежных странах;

— обеспечение надежного и беспрерывного международного транзита российских энергетических ресурсов;

— развитие взаимовыгодного партнерства с крупными зарубежными компаниями;

— привлечение зарубежных инвестиций;

— развитие современных энергетических технологий, в том числе с привлечением лучших зарубежных образцов.

— содействие в устранении ненужной конкуренции российских компаний на внешних рынках.

Наиболее эффективным инструментом стабилизации ситуации на мировых рынках углеводородного сырья и улучшения сотрудничества в области энергетики мог бы стать интенсивный диалог всех ключевых стран – участников энергетической цепочки, в котором Россия может и должна играть одну из ключевых ролей. Очевидно, что решение этой задачи потребует активного участия российского бизнеса.

Важной задачей является разработка и продвижение российских инициатив по созданию новых площадок по торговле энергетическими ресурсами, совершенствованию ценообразования, отходу от доллара как основного средства расчетов в международных торговых операциях на энергетических рынках, практика долгосрочных контрактов не только на газ, но и нефть. Что касается использования специфических методов энергетической дипломатии, в частности, целенаправленные «вбросы» информации в целях улучшить ценовую конъюнктуру или создать благоприятное впечатление о проектах с российским участием, то для этого необходима разработка комплекса мер в каждом отдельном случае.

Российским компаниям следует активно участвовать в мероприятиях, проводимых под эгидой ОПЕК с участием крупнейших национальных компаний из стран-членов этой организации и международных (транснациональных) корпораций. В частности, это касается Семинаров ОПЕК, проводимых в Вене на регулярной основе в сентябре после министерских сессий ОПЕК. Было бы также целесообразно сформировать постоянно действующий бизнес-форум с участием руководителей компаний из России и стран ОПЕК с участием компаний Норвегии, Омана, Канады и других независимых производителей нефти.

Необходимо активнее использовать возможности сотрудничества с МЭА для развития партнерских связей российского бизнеса с энергетическими компаниями из промышленно развитых стран с целью технологического перевооружения российской энергетики, решению проблем энергоэффективности и энергосбережения. В ноябре 2009 г. в рамках министерской встречи МЭА было проведено первое заседание бизнес-форума, в котором принимали участие не только энергетические компании, но также компании, производящие оборудование в сфере потребления (транспорт, энергоемкие отрасли).

Интересам российского бизнеса отвечает участие в подготовке и проведении Деловых форумов в рамках министерских встреч МЭФ с приглашением руководителей крупнейших энергетических компаний и банков мира. В краткосрочной перспективе это касается Делового форума, намеченного накануне министерской встречи в Кувейте весной 2012 г.

Представляется целесообразным занятие российским бизнес-сообществом более активной позиции в деятельности различных площадок с участием деловых кругов стран «восьмерки», «двадцатки» и других государств, включая страны БРИК.

Дополнительные возможности для российского бизнеса в плане освоения современных технологий открываются в связи с участием в партнерствах, существующих в рамках «восьмерочного» процесса, таких как «Международный форум по секвестру углерода», «Международное партнерство по водородной экономике», «Международное партнерство «Метан — на рынок», «Международное партнерство по биоэнергетике», «Инициатива 3 R (reduce, reuse, recycle)», «Международное партнерство по сотрудничеству в области энергетической эффективности», «Международное агентство по возобновляемым источникам энергии».

Целесообразно развивать сотрудничество с компаниями стран Каспийского региона, в т.ч. в рамках процесса формирования Организации каспийского экономического сотрудничества (ОКЭС), возможность создания которой обсуждалась на Первой межправительственной экономической конференции прикаспийских государств в октябре 2008 г. в Астрахани.

Одним из инструментов продвижения интересов российского топливно-энергетического комплекса в Европе служит Энергодиалог Россия-Евросоюз. Успех энергетического диалога во многом зависит от понимания базовых подходов сторон к стратегиям развития топливно-энергетического комплекса. Для стремящегося к максимально эффективной автономии своей экономики Европейского союза чрезмерная доля любого внешнего источника ресурсов, включая Россию, представляет настолько значительный риск, что ради его минимизации Европа может пойти на существенные расходы и временные экономические потери.

Формулировка ряда тем, имеющих актуальное звучание при обсуждении в Европейском Союзе и европейских энергетических структурах, еще не получила достойного осмысления в российском сообществе:

— энергетическая стратегия ЕС «20-20-20» (снижение к 2020 году на 20% потребления энергии и выбросов СО2, повышение до 20 % возобновляемых источников в энергии в топливном балансе);

— модель низкоуглеводородной экономики;

— энергетическая безопасность и устойчивое использование ресурсов;

— влияние добычи энергоресурсов на климатические изменения;

— система торговли квотами на эмиссию СО2, улавливание и складирование СО2 энергетическими предприятиями.

Целесообразно добиться создания постоянно действующего Энергетического делового форума Россия-ЕС с использованием опыта двустороннего сотрудничества энергетического бизнеса России с ФРГ, Францией, Италией, Великобританией, Нидерландами и другими странами.

Для продвижения интересов российского энергетического бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) целесообразно принимать более активное участие в деловых форумах, которые проводятся под эгидой АТЭС. В частности, это касается мероприятий по линии Совета тихоокеанского экономического сотрудничества (СТЭС), в рамках которых обсуждаются проблемы и перспективы энергетических проектов в регионе.

Укреплению позиций российского бизнеса в странах-членах ШОС будет способствовать скорейшая формализация Энергетического клуба ШОС, как самостоятельного института или под эгидой Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС. Ключевую роль в деятельности Энергоклуба ШОС может сыграть формирование структуры трехстороннего партнерства между энергетическими компаниями России, Казахстана и Китая.

Важной задачей энергетической дипломатии России является использование традиционных и специфических инструментов для продвижения проектов, выгодных государству и бизнесу. Как правило, реализация крупных международных энергетических проектов сталкивается с политическими и экономическими проблемами, что нередко связано с конкуренцией. Поэтому успешное осуществление проекта в немалой степени зависит от эффективного и продуманного дипломатического сопровождения. В частности, экономически малопривлекательный проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан был реализован во многом благодаря мощнейшей политической поддержке со стороны США и ЕС.

Ряд трубопроводных проектов, в реализации которых заинтересовано российское государство и бизнес, являются предметом острой дипломатической борьбы. В первую очередь, это связано с активным противодействием осуществлению этих проектов со стороны ряда государств. Непростая ситуация складывается и вокруг проектов нефтепровода «Бургас- Александруполис», а также газопровода «Южный поток». В связи с вышеизложенным предлагается:

1) В целях выработки консолидированной позиции заинтересованных министерств, ведомств и компаний по крупным международным проектам сформировать соответствующие межведомственные рабочие группы, наметить план дипломатического сопровождения реализации этих проектов.

2) Более интенсивно продвигать бизнес-проекты в рамках Энергодиалога Россия-ЕС, переговоров с заинтересованными государствами на различных уровнях. В интересах продвижения проектов стремиться использовать основные международные институты, в рамках которых происходит обсуждение проблематики энергобезопасности — Конференция по Энергетической Хартии, ОБСЕ, ЕЭК ООН, ЮНЕСКО, Совет государств Балтийского моря (СГБМ), Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и др.

3) Изучить возможность разработки и принятия федеральных законов или постановлений Федерального Собрания Российской Федерации о мерах поддержки по реализации наиболее важных с точки зрения геополитических и внешнеэкономических интересов России энергетических проектов (по примеру Постановления Госдумы Федерального Собрания РФ «О мерах по поддержке проекта сооружения газопровода «Голубой поток» через акваторию Черного моря» от 1 октября 1999 г.).

В России и за рубежом (с участием российских представителей) проводятся многочисленные международные форумы по энергетической проблематике, на которых обсуждаются крупные энергетические проекты. Было бы целесообразно предусмотреть координацию усилий между организаторами таких форумов, а также расширить географию их проведения в России и за рубежом.

Давно назрела необходимость создания постоянно действующего международного российского форума (под эгидой Правительства России и РСПП) с участием зарубежных партнеров, в рамках которого в России и других странах проводились бы конференции, конгрессы, симпозиумы, семинары по различным аспектам развития ТЭК России и международного энергетического сотрудничества. Деятельность форума способствовала бы продвижению интересов российских компаний в мировой энергетике, а также улучшению имиджа российского бизнеса в мировом энергетическом сообществе. При этом было бы целесообразно использовать имеющийся зарубежный опыт, в частности, практику известной американской научно-консалтинговой организацией КЕРА (Cambridge Energy Research Associates), которая проводит конференции по различным проблемам мировой энергетики не только в США, но и за рубежом, продвигая интересы американского государства и бизнеса.

Следует продолжить практику заключения соглашений российскими компаниями и их ассоциациями с ведомствами по вопросам оказания поддержки за рубежом.

3. Уроки кризиса для мировой энергетики.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) из-за влияния кризиса в 2009 г. впервые со времен Второй мировой войны сократилось мировое потребление энергии, в том числе электроэнергии. Тем не менее, по прогнозу МЭА до 2030 года глобальный рост спроса на энергию составит около 40% (не менее 1,5% в год), на нефть 22%, на газ 42%, на уголь 53%.

Финансово-экономический кризис наглядно показал объективно сложившуюся взаимозависимость национальных ТЭК и необходимость международной координации решений. Произошедшие за последнее время на мировой энергетической арене изменения, появление новых угроз стабильности энергетических рынков поставили в повестку дня необходимость совершенствования существующей нормативно-правовой базы энергетического сотрудничества.

Выход из кризиса должен сопровождаться серьезным расширением инвестиций в энергетику. Инвестиции в энергетический сектор – ключевой элемент укрепления позиций России на энергетическом рынке и одновременно главный фактор энергетической безопасности и обеспечения экономического роста. В этой связи требуется усиление финансовых и организационных стимулов для инвестиций в:

— добычу, переработку и логистику;

— обмен технологиями;

— трудовые ресурсы;

— унификацию технических стандартов;

— энергосбережение.

Очевидно, что современный энергетический рынок функционирует недостаточно эффективно. Выработка подходов к преодолению последствий кризиса в энергетической сфере связана во многом с вопросами ценообразования. По прогнозам МЭА цена на нефть по базовому сценарию в реальном исчислении к 2020 г. превысит 100 долл., а к 2030 г. 115 долл. за баррель. Будет ли изменение цен на энергоносители находиться в пределах разумной достаточности — зависит от многих причин, в том числе от того, насколько удастся оградить цены на энергоносители от бюджетных спекуляций с деривативами.

В последние годы из-за резкого роста объемов торговли финансовыми инструментами динамика цен на нефть перестала отражать реальное соотношение спроса и предложения. Однако резкие, непредсказуемые колебания цен не выгодны ни потребителям, ни производителям. И те, и другие заинтересованы в установлении справедливой цены на нефть, которая с одной стороны поддерживала бы экономический рост, а с другой – стимулировала инвестиции в освоение новых месторождений углеводородов.

Уроки кризиса – подходящий повод для выработки новых механизмов ценообразования на фоне сжатия «финансового пузыря» и повышения роли товарных рынков. Важным фактором установления «справедливой цены» может стать сокращение объемов торговли на спотовом рынке и заключение прямых долгосрочных контрактов между производителями и потребителями сырья.

Другая особенность современного энергетического рынка, которая препятствует его эффективному функционированию – низкий уровень доверия между поставщиками и потребителями.

Интересам российских энергетических компаний отвечает инициатива объединения энергетических рынков европейских стран, выработки единых стандартов и единой энергетической политики Европейского Союза. Однако не может не беспокоить тот факт, что в основе этой идеи лежит противопоставление ЕС как крупного потребителя основным поставщикам сырья, прежде всего России.

Данная тенденция была характерна для 70-х годов XX века, однако тогда внутренние рынки поставщиков и потребителей были изолированы друг от друга. За прошедшие годы ситуация кардинально изменилась и взаимозависимость поставщиков и потребителей возросла в десятки раз. Сегодня состояние рынка определяется уже не балансом сил между потребителями и производителями, а эффективным функционированием ключевых «энергетических коридоров», обеспечивающих добычу, транспортировку, переработку сырья и реализацию готовой продукции.

Такой «коридор» должен представлять собой не простую цепочку поставок, а систему стратегического партнерства между государствами и национальными компаниями. Она может эффективно функционировать при следующих условиях:

— взаимном доверии и готовности к диалогу;

— поощрении взаимных инвестиций;

— отсутствии посредников;

— информационной открытости.

Отдельным направлением работы является совершенствование законодательной базы, регулирующей развитие ТЭК. В частности, представляется необходимым снять существующие ограничения по привлечению российских негосударственных компаний, в том числе с иностранным участием, к поиску, разведке и освоению участков недр федерального значения, включая месторождения полезных ископаемых, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации.

В условиях, когда основные запасы углеводородного сырья находятся на шельфе, подобные ограничения, сужающие круг потенциальных пользователей недр лишь несколькими компаниями с непосредственным участием государства, тормозят геологическое изучение новых перспективных районов, препятствуют оперативному вовлечению в разработку уже открытых запасов. Для полноценного изучения и освоения континентального шельфа Российской Федерации необходимо привлекать передовые технологии и значительные финансовые средства из частных российских и зарубежных источников при условии соблюдения интересов стратегического развития и национальной безопасности России.

Необходимо устранить необоснованную дискриминацию шельфовых проектов в части режима обложения налогом на добавленную стоимость. В связи с тем, что континентальный шельф не является территорией Российской Федерации, компании, осуществляющие работы по обустройству месторождений, а также строительству инфраструктуры на континентальном шельфе, лишены права вычета по НДС, что приводит к существенному удорожанию проектов, которые и без того являются крайне дорогостоящими.

Важным стимулом для инвестиций в геологоразведку стала бы законодательная гарантия выдачи лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых недропользователю, осуществлявшему поиск полезных ископаемых по лицензии на геологическое изучение недр и совершившему открытие месторождения, в том числе на участке недр федерального значения.

Требуют рассмотрения, на наш взгляд, и другие меры экономического стимулирования геологоразведки, такие как: отсрочка уплаты разового платежа, уплачиваемого пользователем недр, получившим право разработки участка недр при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых;

субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам для недропользователей, осуществляющих геологоразведочную деятельность за счет собственных средств; меры по снижению налоговых и таможенных платежей на начальной стадии освоения месторождений, характеризующихся сложными условиями разработки.

4. Совершенствование прогнозирования мировой цены нефти.

Мировая цена нефти определяет цены на другие энергоресурсы в международных операциях и на внутренних рынках. Она существенно влияет на экономику России, а ее волатильность пагубно сказывается на формировании макроэкономических показателей и внешнеторговой политике.

Прогнозированию мировой цены нефти в увязке с глобальными процессами в топливно-энергетическом хозяйстве и макроэкономике в России не уделяется должного внимания. Уровни цены, закладываемые в бюджет и в программы, недостаточно апробируются и впоследствии часто не подтверждаются.

По степени проработанности данной проблемы мы отстаем от ведущих стран – лидеров мировой экономики, что неприемлемо для статуса России как ведущей энергетической державы. Эта тема имеет непреходящее значение, в том числе при переходе от сырьевой ориентации к инновационной схеме развития.

В качестве одного из вариантов решения данной задачи, наряду с активизацией международного сотрудничества, возможно рассматривать развертывание в формате государственно-частного партнерства национальной системы оценки и прогнозирования мирового топливно-энергетического хозяйства, включая цену нефти и других энергоресурсов. Система будет высокотехнологичной, вберет в себя лучшие отечественные наработки и зарубежный опыт. Ее создание и эксплуатацию целесообразно поручить постоянно действующей экспертной группе (центру) при федеральном органе государственной власти, осуществляющем выработку и реализацию энергетической политики, с одной стороны, и Российском союзе промышленников и предпринимателей, с другой стороны.

Это позволит укрепить позиции России на международных энергетических рынках, увеличить долю присутствия на них отечественных субъектов хозяйствования и добиться оптимальной диверсификации структуры внешнеторгового обмена энергоресурсами.

Тенденции в области решения проблемы прогнозирования мировой цены нефти с учетом ее рассмотрения на фоне глобального топливно-энергетического хозяйства можно иллюстрировать несколькими таблицами. Из таблицы 1 видно, что динамика цены, на первый взгляд, не подчиняется никаким законам, и, прежде всего, не соответствует движению глобальной экономики. За 2004 – 2008 годы средняя цена выросла более чем в 2 раза, а затем в 2009 г. упала на 40%. Хаотично выглядят и максимальные отклонения текущей цены от ее средних значений. За 6 лет она падала на 47% и поднималась на 120%.

Повышение точности и достоверности предполагаемых данных возможно при условии комплексного подхода к оценке и прогнозированию мирового топливно-энергетического хозяйства. Данный подход должен базироваться на совокупном исследовании и многоаспектном моделировании:

— факторного анализа;

— топливно-энергетических балансов, рассчитываемых в увязке с макроэкономическим фоном и с учетом конкуренции между первичными энергоресурсами;

— существующих ограничений, в том числе со стороны ресурсной базы.

Создание в России высокоэффективного комплекса прогнозирования, охватывающего топливно-энергетическое хозяйство мира и включающего все виды первичных и конечных видов энергии, повысит степень энергетической самостоятельности и даст возможность продвигать идею создания Единой международной системы прогнозирования в сфере энергетики, в том числе цены нефти.

Кроме того, в качестве мер по обеспечению учета мнения России при формировании прогнозов производства и потребления ресурсов, влияющих на уровень и динамику цен, предлагается:

— разработать концепцию участия российской стороны в Международном энергетическом форуме, в подготовке его хартии и его мероприятиях;

— делегировать в связанный с МЭФ Международный энергетический бизнес-форум представителей ведущих российских нефтяных компаний;

— увязать деятельность России в рамках МЭФ и Форума стран-экспортеров газа, в рамках ФСЭГ предлагается сформировать постоянную площадку для деловых кругов стран-участниц для обсуждения проблем международного рынка газа и новой модели ценообразования на газ;

— рассмотреть вопрос о кооперации между МЭФ и российскими энергетическими форумами;

— подготовить предложения для органов законодательной власти РФ на основе анализа содержания и продвижения актов по регулированию энергетического хозяйства и цены нефти в США и других странах.

5. Экологические нормативы и технологическая безопасность.

Сохранение Россией своего места в мировой энергетике возможно при условии достижения научного и технологического лидерства России по ряду важнейших направлений, обеспечивающих ее конкурентные преимущества и энергетическую безопасность.

Значимым рычагом в мировом регулировании топливно-энергетического комплекса являются международные нормативы в области обеспечения экологической и промышленной безопасности. Авария на нефтяной платформе компании ВР в Мексиканском заливе уже признана крупнейшей экологической катастрофой в истории США и сконцентрирует внимание мирового сообщества в сфере обеспечения экологической безопасности на ТЭК. Результаты анализа доступной информации о процессах возникновения и ликвидации аварии, включая материалы слушаний в Сенате США, показали:

1. Объект, на котором произошла авария, представляет собой техническую систему, сопоставимую по своей сложности и потенциальной опасности для окружающей природной среды с объектами ядерной энергетики;

2. Проектировщиками платформы ВР Deepwater Horizon и эксплуатирующей ее компанией-оператором не был произведен анализ риска возникновения аварии по сценарию, подобному произошедшей 21.04.2010 аварии. Проектировщиками платформы ВР Deepwater Horizon авария, при которой происходит разрушение riser и устьевого противовыбросового оборудования, оценена как «запроектная». Соответственно компания-оператор оказалась не готова даже на уровне возможных технических решений к локализации подобных аварий.

3. Концентрация беспрецедентного количества сил и средств ЛРН, даже при достаточно благоприятных погодных условиях, не позволила обеспечить эффективное, а точнее результативное проведение работ по локализации последствий разлива. Таким образом, имеющиеся даже в крупнейших нефтегазовых компаниях средства и технологии локализации и ликвидации последствий аварий на подобных объектах не универсальны и не эффективны.

4. Существующие на сегодня технические средства и технологии проведения работ по ЛРН, при определенных природно-климатических условиях (наличие ледового покрытия, волнение моря выше трех балов, темное время суток или туман), не позволяют проведение аварийно-спасательных работ в принципе.

До недавнего времени экологический аспект использовался скорее в качестве инструмента давления на российские субъекты энергетического рынка, (в том числе через действующие в РФ представительств ряда международных экологических организаций).

В этих целях использовались накопленные с советского периода природоохранные проблемы: низкий уровень использования попутного нефтяного газа, значительные площади загрязненных нефтью земель и объемы накопленных нефтесодержащих отходов, загрязнение поверхностных и подземных водных объектов и др.

Вместе с тем, активизация борьбы за глобальные энергетические рынки, стратегия руководства РФ на укрепление позиций страны на этих рынках, проделанный российскими предприятиями ТЭК значительный объем работ по минимизации негативного воздействия на природную среду скорректировали направленность вектора внимания экологической общественности. Сегодня Россия предлагает странам-партнерам и странам-соседям использовать применяемые ее хозяйствующими структурами экологические технологии в качестве стандартов на отдельных территориях, вводит в эксплуатацию объекты, соответствующие самым высоким международным экологическим требованиям.

Влияние экологических аспектов в ближайшей перспективе будет отличаться при продвижении на энергетические рынки развитых (ЕС, Япония) и развивающихся (АТЭС) стран. Рынки развитых стран уже содержат целый ряд экологических ограничений (основные – ограничение выбросов парниковых газов, требования к топливам и отходящим газам) и готовят к введению новые экологические барьеры, активно ведутся поиски альтернативных источников энергии. Большинство развивающихся стран пока не имеют четко сформулированных национальных экологических требований.

В силу жесткости национального природоохранного законодательства и наличия опыта работы на энергетических рынках развитых стран российские предприятия ТЭК знакомы и учитывают в своей деятельности требования международных конвенций в области охраны окружающей среды (в том числе проведение оценки воздействия на окружающую среду на этапе обоснования инвестиций), отдельные компании прошли международную сертификацию экоменеджмента и управления качеством. Российская Федерация рассматривает вопрос перехода на экологическое нормирование на основе использования наилучших доступных технологий и технологических нормативов.

Существенным экономическим стимулом инвестирования средств в энергосбережение и ограничения эмиссии парниковых газов являются механизмы Киотского протокола.

Вышеизложенные аргументы определяют следующие шаги по использованию экологического фактора в продвижении на международные энергетические рынки:

— дальнейшие действия по созданию позитивного социально-ответственного имиджа ТЭК РФ;

— работа по созданию в РФ механизмов, стимулирующих инвестиции в охрану природы, по решению проблем, в том связанных со «старыми» экологическими ущербами;

— повышение энергоэффективности предприятий ТЭК;

— активизация российского участия в международных природоохранных органах, участие в выработке международных экологических нормативов, выявление и вынесение на широкое обсуждение проблемных вопросов в сопредельных с РФ странах, предложения по участию в их решении;

— поддержка РФ создания общественных экологических организаций в развивающихся странах.

Кроме того, масштабы и последствия катастрофы в Мексиканском заливе таковы, что всем нефтегазовым компаниям необходимо сделать соответствующие выводы и разработать дополнительные меры по обеспечению безопасности при освоении нефтегазовых морских месторождений. Это также необходимо сделать и применительно к нефтегазовым месторождениям на суше, строительству и эксплуатации морских нефтяных терминалов. В этой связи целесообразно обсудить с Правительством Российской Федерации консолидированную позицию отечественного нефтегазового бизнеса по обеспечению безопасности при освоении морских месторождений углеводородного сырья, с учетом уроков и выводов из техногенной катастрофы 21.04.2010 на платформе ВР Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. В ней обосновать необходимость решения на государственном уровне следующих первоочередных задач:

— Переработать нормативно-методические документы по анализу безопасности сооружений на шельфе и количественной оценки риска. Обязательным должно стать рассмотрение всего спектра возможных на проектируемом объекте аварий. Критерием отнесения аварии к категории «запроектная» должно стать превышение значения приемлемого для общества риска. Для этого необходимо определить приемлемый для общества уровень риска (частоты возникновения) «запроектных» аварий на объектах освоения морских нефтегазовых месторождений. Аналогичная методология анализа безопасности применяется при проектировании объектов ядерной энергетики;

— Сформировать базы данных по надежности оборудования и технических решений для строительства морских нефтегазовых платформ. Состав и объем накапливаемой в ней информации должен обеспечивать получение расчетным путем статистически обоснованных оценок вероятности или частот возникновения аварий, в том числе и запроектных;

— Определить условия, при которых по критерию совокупной эколого-экономической выгоды необходимо использовать диспергенты (сложные химические препараты, ускоряющие растекание разлитых нефтепродуктов в виде тонкой пленки по водной поверхности, разрыв и рассеивание ее в толще воды на мелкие устойчивые капли). Сформировать требуемую для этих целей нормативно–правовую основу. Осуществить разработку перспективных материалов для ликвидации разливов нефти на акваториях для различных регионов с учетом биохимического состава и солености воды, а также преобладающих температур, которые обеспечивали бы адсорбцию и последующее разложение углеводородного сырья на экологически безопасные компоненты;

— Создать региональные и федеральный центры реагирования, расположенные в районах концентрации добывающих и перерабатывающих предприятий нефтегазовой отрасли. В функции подобных центров должны входить мониторинг состояния территории региона, составление регионального/федерального плана реагирования, поддержание в готовности собственных сил и средств реагирования, контроль готовности к реагированию сил и средств хозяйствующих объектов;

— Разработать нормативные правовые документы, необходимые для взаимодействия нефтегазовых компаний, в части предоставления аварийно-спасательных формирований и специализированных средств ЛРН при возникновении ЧС, а также использовать волонтеров для ликвидации разливов нефти.

6. Проблемы энергетической безопасности на глобальном и региональном уровне.

У России помимо ресурсно-сырьевой базы имеется достаточно мощная промышленная инфраструктура и интеллектуальный потенциал в сфере ТЭК. От их развития в немалой степени зависит укрепление экономических и геополитических позиций страны в мире. В последнее время политическое руководство страны неоднократно обращает внимание на необходимость диверсификации деятельности отечественного бизнеса с целью сокращения сырьевой доли в структуре экспорта, развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей, а также уменьшения зависимости страны от мировой ценовой конъюнктуры на нефть.

В настоящее время во всех отраслях ТЭК России намечается замена оборудования или его модернизация. Это связано с тем, что большая часть основных производственных фондов была создана более 20-30 лет назад, а их износ во многих случаях достиг критического уровня. Основная часть оборудования была изготовлена на предприятиях бывшего СССР, а также стран СЭВ. В ряде случаях основные технические характеристики были ниже мировых стандартов, что в немалой степени объясняет неблагоприятную ситуацию в сфере энергоэффективности, энергосбережения и экологии бывшего союзного ТЭК, а также высокую энергоемкость потребляющих отраслей экономики СССР. Вследствие особенностей развития (не на рыночной, а на госплановой основе) такие категории, как себестоимость добычи нефти и газа или цена сбыта или спроса на внутренних рынках, не имели решающего значения. Таким образом, ТЭК был или «очень дешевым» или, как и многие другие отрасли советской экономики, не имел рыночной стоимости. Поэтому многие виды энергетического оборудования изготавливались без учета мировых цен на энергоресурсы.

Топливно-энергетический комплекс современной России и его продукция имеет рыночную стоимость, которая все больше определяется, исходя из мировых цен на нефть, газ, уголь, электроэнергию. Изначально необходимо ставить задачи по оснащению российского ТЭК самыми передовыми энергетическими технологиями. Это даст возможность не только существенно улучшить положение в сфере энергоэффективности, энергосбережения и экологии, но также создать потенциал для экспорта этих технологий и услуг на мировые рынки.

В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой программы (условное название «Энергия») по развитию и внедрению передовых инновационных технологий и оборудования во все отрасли ТЭК, а также наиболее энергоемкие потребляющие отрасли. Указанная программа могла также привести к появлению целых кустов современных энергетических технологий в нефтегазовой и угольной отраслях, электроэнергетике, ядерной энергетике, альтернативной энергетики, развитию отраслей, связанных с энергосбережением и т.д.

Реализация программы «Энергия» дала бы возможность не только существенно укрепить национальную энергетическую безопасность и решить ряд социально-экономических проблем, но также достойно выйти на международные рынки современных энергетических технологий и услуг. Финансирование такой программы могло бы осуществляться как за счет государственных средств, формирующихся из «нефтедолларов», так и из частных, включая зарубежные источники.

По итогам заседания Комиссии при Президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики, прошедшей 23 марта 2010 г. в Ханты- Мансийске, Президент России дал ряд поручений по развитию топливно-энергетического комплекса и других отраслей, связанных с решением проблем в области энергоэффективности и энергосбережения, что вписывается в стратегическую линию на модернизацию и технологическое развитие всей российской экономики. При этом было отмечено, что именно в топливно-энергетическом комплексе имеется существенный инновационный потенциал, сконцентрированы солидные финансовые ресурсы.

Разработка федеральной целевой программы «Энергия» (возможно, при поддержке РСПП), а также механизмов ее реализации, включая реальное государственно-частное партнерство, может внести конкретный вклад в решение поставленных задач по модернизации энергопроизводящих и энергопотребляющих отраслей российской экономики, имея также ввиду выход в перспективе наших энергетических технологий и услуг на мировые рынки.

ГлавнаяВЭД — Внешнеэкономическая деятельность

ВЭД — Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеэкономическая деятельность или ВЭД – это экономическая деятельность, связанная с экспортом или импортом товаров и услуг. Иными словами, это торговля национального представителя с заграничным. Под торговлей в данном случае можно понимать не только покупку и продажу товаров, но и осуществление международных проектов, а также связанную с инвестициями и кредитами деятельность. Участниками ВЭД могут быть как органы государственной власти, коммерческие и государственные предприятия, так и физические лица.

Осуществление внешнеэкономической деятельности производится в соответствии с таможенным законодательством.

В условиях роста экономики все больше российских предприятий как крупного, так и малого бизнеса выходят на мировой рынок. С каждым годом заключается множество международных контрактов, закупаются не только товары, но и оборудование, а предметом экспорта стало не только сырье, но и продукты собственного производства. Осуществляя подобную деятельность, российские компании становятся участниками ВЭД.

Особенности внешнеэкономической деятельности — ВЭД

Главной особенностью ВЭД является необходимость постоянного совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы ВЭД в сложных политических и экономических условиях.

Внешнеэкономическая деятельность российских предпринимателей осложняется тем, что действующие в отношении России санкции со стороны множества зарубежных стран, приводят к постоянному росту цен на импортируемые товары, сырье и оборудование. В свою очередь такое внешнее давление требует ответного комплексного применения всего спектра внешнеэкономических инструментов.

Участники внешнеэкономической деятельности — ВЭД

Существует ряд признаков, позволяющих классифицировать участников ВЭД – место регистрации, направление деятельности, организационно-правовая форма и т.д.

Если главным критерием принять род деятельности компании, то участники ВЭД делятся на три группы:

- Производители;

- Посредники;

- Содействующие организации.

В первую группу входят компании, работающие без привлечения посредников – это производственные объединения, консорциумы, транспортные компании (вне зависимости вида используемого транспорта), производственные кооперативы.

Ко второй группе относятся торговые дома, смешанные общества и специализированные организации Минпромторга РФ.

К третьей группе относятся таможенные брокеры, оказывающие услуги по таможенному оформлению ВЭД. К таким организациям относится и наша компания «Универсальные Грузовые Решения», оказывающая услуги ВЭД более 10 лет.

Если рассматривать участников ВЭД по численности, то они разделяются на индивидуальных и коллективных, которые могут быть лицами с ограниченной правоспособностью и юридическими лицами, делящимися на коммерческие и некоммерческие организации.

Для российской экономики характерно разделение участников ВЭД на резидентов и нерезидентов нашей страны.

Резидентами являются физические лица – граждане, постоянно проживающие на территории страны, юридические лица – отечественные компании, зарегистрированные в России, а так же филиалы зарубежных компаний, российские дипломатические миссии, расположенные за границей.

Нерезиденты – это физические лица, являющиеся гражданами иностранных государств, юридические лица, зарегистрированные за границей, дипломатические миссии иностранных государств, расположенные на территории России.

Виды внешнеэкономической деятельности — ВЭД

Несмотря на то, что внешнеэкономическая деятельность это в первую очередь торговля, существует несколько видов ВЭД, каждый из которых отвечает за определенную направленность взаимодействия объектов на внешних рынках.

Внешняя торговля — это экспорт (вывоз товара), и ВЭД импорт (ввоз товара). В данном виде внешнеэкономической деятельности поставки осуществляются исключительно путем перемещения грузов через таможенную границу.

Производственная кооперация – это организация товаропроизводителей, изготавливающих совместную продукцию. Основной принцип международной кооперации – увеличение прибыли за счет минимизации издержек путем рассредоточения производства в разных странах с учетом разницы стоимости используемого сырья, налоговых ставок и оплаты труда рабочих.

Финансово-кредитные и валютные операции – осуществляются путем кредитования или приобретения акций зарубежных предприятий. В данном случае кредиты предоставляются как в виде денежных средств, так и в виде поставки оборудования или покупки долговых обязательств. Возможно осуществление подобных операций путем создания совместных предприятий или при осуществлении проектного финансирования.

Международное инвестиционное сотрудничество – заключается в объединении усилий для роста конкурентоспособности и облегчения реализации продукции на внешнем рынке. В качестве примера международного инвестиционного сотрудничества можно привести деятельность различных международных неправительственных организаций, консорциумов, акционерных компаний и концессий.

Документы необходимые для осуществления внешнеэкономической деятельности — ВЭД

Документальное оформление ВЭД осуществляется в соответствии с таможенным законодательством, согласно которому все участники обязаны представлять сведения о товарах, перемещаемых через таможенную границу России.

Комплекты документов, предъявляемых владельцем груза на таможне, могут различаться в зависимости от нескольких факторов:

- Экспортируется или импортируется товар;

- В каких условиях перевозится груз;

- Таможенной процедуры;

- Цели перемещения и т.д.

Документы необходимые

для осуществления ВЭД

- Список документов для регистрации Физического лица в таможне (Смотреть)

- Список документов для регистрации Юридического лица в таможне (Смотреть)

- Список документов для регистрации Индивидуального предпринимателя в таможне (Смотреть)

- Список документов для таможенного оформления «Импорт» (Смотреть)

- Список документов для таможенного оформления «Экспорт» (Смотреть)

Кроме документов, которые требуются для таможенного оформления, каждый, кто принимает участие во внешнеэкономической деятельности, обязан зарегистрироваться в органах таможни, как участник ВЭД.

Для регистрации потребуется однократно представить в таможню пакет документов, свидетельствующих о праве совершения таможенных операций. Это могут быть учредительные документы компании, выписка из госреестра юридических лиц, справки об открытии счетов и другие. При этом важно знать, что об изменениях, вносимых в учредительные документы, участник ВЭД обязан сообщать в таможенные органы.

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД

Внешнеэкономическая деятельность регулируется международными договорами. Они организуют все многообразие внешнеторговых операций, карают за нарушение правил международной торговли и предоставляют защиту законопослушным участникам ВЭД. Сегодня международные правовые акты, регулирующие деятельность государств в области ВЭД, принимаются и утверждаются Всемирной торговой организацией (ВТО), Высшим Евразийским экономическим советом (высший руководящий орган Евразийского экономического союза), Всемирной таможенной организацией (ВТО или CTC) и другими организациями.