A) Не более 50 чел/не превышает 30 000 МРП

*B) Не более 100 чел/не превышает 300 000 МРП

C) Не более 250 чел/от 300 000 до 3 000 000 МРП

D) Не более 25 чел/не превышает 30 000 МРП

128) Минимальная заработная плата составляет (с 1 января 2022 года):

A) 46 500 тенге

*B) 60 000 тенге

C) 56 800 тенге

D) 42 500 тенге

129) МРП (минимальный расчетный показатель) в 2022 году?

*A) 3 063 тенге

B) 2 165 тенге

C) 2 975 тенге

D) 2 778 тенге

130) Определите категорию субъекта предпринимательства «Микро» бизнес?

A) Не более 100 чел/от 30 000 до 300 000 МРП

B) Не более 200 чел/не превышает 30 000 МРП

C) Не более 25 чел/не превышает 30 000 МРП

*D) Не более 15 чел/не превышает 30 000 МРП

131) Виды разрешительных документов:

A) Заявление, доверенность, уведомление, справка

B) Лицензия и квота

C) Лицензия и сертификация

*D) Лицензия, разрешение, уведомление

132) Этот портал – единый механизм взаимодействия государства и граждан, а также государственных органов друг с другом

A) Территория бизнеса

B) Комитет государственных доходов

C) Е-лицензирование

*D) Электронное правительство

133) Какие учредительные документы нужны для регистрации ИП?

*A) Не нужны

B) Устав

C) Учредительный договор

D) Протокол собрания

134) В какую организацию надо обратиться предпринимателю из города для получения субсидирования процентной ставки в банке при получении кредита?

A) АО «АКК»

B) Атамекен

C) АО «ЖССБ»

*D) АО «ДАМУ»

135) Как называется досье заемщика, где есть запись о всех кредитах и покупках в рассрочку?

*A) Кредитная история

B) Кредитная заявка

C) Кредитный мониторинг

D) Кредитный договор

136) Налогоплательщик – это (укажите наиболее полный вариант ответа):

A) юридическое лицо, являющееся плательщиком сборов и платежей в местный бюджет

B) все юридические лица

C) все физические лица

*D) лицо, являющееся плательщиком налогов и других обязательных платежей в бюджет

137) Размер взноса по ОСМС у ИП (за себя с 1 января 2022 года)?

A) 42 500

B) 5 000

C) 1 000

*D) 4 200

138) При каком количестве наемных работников вы можете работать по патенту?

*A) специальный налоговый режим — патент, не предусматривает наём рабочей силы

B) если количество наёмных работников не превышает 10 человек

C) если количество наёмных работников не превышает 30 человек

D) если количество наёмных работников не превышает 5 человек

139) Укажите ставку налога при расчёте по упрощенной декларации?

*A) 3%

B) 5%

C) 1%

D) 10%

140) Какая ставка взносов по ОСМС у ИП (за себя с 1 января 2022 года)?

A) 3% от оклада работника

*B) 5% от 1,4 МЗП

C) 2% от фонда заработной платы

D) 1% от оклада работника

141) Величина единого совокупного платежа (ЕСП) для сельских жителей

A) 0 МРП

*B) 0,5 МРП

C) 1 МРП

D) 2,5 МРП

142) Период времени, установленный применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма, подлежащая уплате в бюджет

*A) Налоговый период

B) Налоговый месяц

C) Налоговый год

D) Налоговый оклад

143) Налоговые формы хранятся у налогоплательщика (налогового агента) в течение:

A) хранить не обязательно

B) 1 год

C) 10 лет

*D) срока исковой давности

144) Укажите ставку при расчёте обязательных пенсионных взносов?

A) 1%

B) 3%

*C) 10%

D) 5%

145) Какая ставка отчислений по ОСМС у ИП за работника (с 1 января 2022 года)?

A) 1% от оклада работника

B) 5% от 1,4 минимальной заработной платы

C) 2% от фонда заработной платы

*D) 3% от оклада работника

146) Налоги – это

A) экономические отношения, складывающиеся между производителями товарной продукции и государством

*B) законодательно установленные государством в одностороннем порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые в определенных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный характер

C) вид платежей, аккумулируемых государством для осуществления государственных расходов и транспортных платежей

D) фиксированные отчисления в государственный или местный бюджет

147) Предприниматель работающий по СНР упрощенной декларации получил доход за полугодие в сумме 5 млн.тенге. Определите сумму исчисленных налогов:

A) 100 000 тенге

*B) 150 000 тенге

C) 50 000 тенге

D) 200 000 тенге

148) Отчётным периодом по упрощенной декларации является?

A) Квартал

B) Месяц

C) Год

*D) Полугодие

149) Специальный налоговый режим распространяется на следующие виды деятельности:

A) Сбор и приём стеклопосуды

B) Лицензируемые виды деятельности

*C) Производство сельскохозяйственной продукции

D) Консультационные, финансовые, бухгалтерские услуги

150) Укажите максимально допустимое количество работников при использовании специального налогового режима на основе упрощенной декларации?

A) Количество наёмных работников не превышает 20 человек

B) Количество наёмных работников не превышает 5 человек

*C) Количество наёмных работников не превышает 30 человек

D) Количество наёмных работников не превышает 10 человек

151) Максимальный оборот на основе упрощенной декларации для ИП (за полугодие)?

*A) 73 628 394 тенге

B) 9 352 728 тенге

C) 63 724 738 тенге

D) 127 449 476 тенге

152) Величина единого совокупного платежа (ЕСП) для жителей города

*A) 1 МРП

B) З МРП

C) 4 МРП

D) 2 МРП

153) Отчётным периодом по патенту является?

A) 1 раз в 3 года

B) Месяц

C) Квартал

*D) Год

154) Термин «Объект налогообложения» — это:

A) юридическое лицо

B) индивидуальная ставка

*C) имущество и действия, с наличием и (или), на основании которых у налогоплательщика возникает налоговое обязательство

D) методы построения и взимания налогов

155) Исчисление налогов в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации производится путем применения:

*A) ставки в размере 3% к доходу

B) ставки в размере 2% к налогооблагаемому доходу

C) ставки в размере 2% к доходу

D) ставки в размере 10% к доходу

156) Укажите ставку налога при расчёте по патенту?

A) 3%

B) 5%

C) 10%

*D) 1%

157) ИП работающий на упрощенной декларации уплачивают за себя:

A) 10% — от прибыли, ОПВ — 10% от зарплаты, CO-3,5% от зарплаты, ОСМС-2%

*B) 3% — от дохода, ОПВ — 10% от зарплаты, CO-3,5% от зарплаты, ОСМС-5% от 1,4 МЗП

C) 10% — от прибыли, ОПВ — 10% от зарплаты, ОСМС-3%

D) 3% — от прибыли, ОПВ — 10% от зарплаты, CO-3,5% от зарплаты

158) Сколько земли должно приходиться согласно нормативам на 1 голову КРС?

A) 2 га

B) 1 га

*C) 3 га

D) 4 га

159) Влияют ли природно-климатические условия региона на вид сельскохозяйственного бизнеса?

A) Нет, не влияют

*B) Да, влияют

C) В зависимости от региона

D) В зависимости от величины бизнеса

160) Какая из нижеперечеслинных пород даёт максимальный привес живой массы и % убойного выхода мяса?

A) Герефорд

*B) Абердин ангус

C) Симментальская

D) Беспородный скот

161) Вы хотите заняться бизнесом и получить льготный кредит, но у вас не хватает залогового обеспечения. Какой финансовый инструмент вы можете использовать в этом случае?

*A) Гарантирование

B) Пособие

C) Субсидирование

D) Грант

162) Что не относится к главным задачам, которые должен решить фермер, решивший заниматься мясным скотом?

A) выбор скота, обустройство скотоводческой базы

*B) разведение дойных коров

C) обеспечение кормами

D) ветеринарно-профилактические мероприятия, реализация бычков

163) Какие виды бизнеса можно начать с минимальными вложениями?

A) Открыть СТО

B) Открыть стоматологию

*C) Открыть гостевой дом у себя на участке

D) Открыть цех по производству пластиковых окон и дверей

164) Кто такой эксперт?

A) это человек, который помогает в бизнесе

*B) это лицо, обладающее специальными познаниями в предметной области

C) это востребованный специалист

D) это лицо, которое обучает бизнесу или конкретному ремеслу

165) Отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности:

A) Производство

B) Растениеводство

C) Животноводство

*D) Сельское хозяйство

166) Для чего нужны компетенции в бизнесе?

*A) Все ответы верны

B) Компетенции позволяют ставить цели, достигать их в срок, а также способствуют работе вашего бизнеса в соответствии с выбранным планом

C) Компетенции позволяют улучшить качество работы: предоставляемых услуг, производимых товаров и т.д.

D) Компетенции обеспечивают результативную работу с подчиненными

167) Круг знаний, в котором человек хорошо осведомлён, это:

*A) Компетенция

B) Специализация

C) Специальность

D) Профессия

168) Какая порода КРС относится к породам молочного направления?

A) Герефорд

B) Абердин ангус

*C) Голштино-фризская

D) Казахская белоголовая

169) Что не относится к способам реализации бычков?

A) самостоятельный забой скота и продажа мяса населению

*B) продажа живым весом в молокоприёмные пункты

C) продажа на мясоперерабатывающие предприятия в вашем регионе

D) продажа живым весом на откормочные площадки

170) Как называется способ государственных закупок по принципу, чем меньше цена, тем больше шансов на победу?

A) аукционы

B) из одного источника

*C) запрос ценовых предложений

D) товарные биржи

171) На этом сайте вы можете узнать актуальную информацию о своей текущей задолженности перед налоговыми органами, а также проверить контрагентов на добросовестность

A) Территория бизнеса

B) Электронное правительство

*C) Комитет государственных доходов

D) Информационный портал

172) Единый портал государственных закупок

A) mp.kz

B) sk.kz

C) egov.kz

*D) goszakup.gov.kz

173) Набор электронных цифровых символов, подтверждающих достоверность электронного документа, называется:

A) QR код

B) Электронный идентификатор личности

C) Электронная печать

*D) Электронная цифровая подпись

174) Что из нижеперечисленного не входит в компонент «Открытое правительство»:

*A) открытое государство

B) открытые НПА, открытый диалог

C) открытые данные

D) оценка эффективности деятельности государственных органов

175) На каком сайте можно подать заявку на кредит сельскому предпринимателю?

A) egov.kz

*B) kazagro.kz

C) nationalbank.kz

D) business.gov.kz

176) Двумерный тип штрих-кода, который легко считывается цифровым устройством и хранит информацию в виде серии пикселей в квадратной сетке, которая внешне выглядит как черно-белый узор:

A) ЭЦП

*B) QR-код

C) ИИН

D) Цифровой код

177) Сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет:

*A) Интернет-магазин

B) Электронный магазин

C) Специальный магазин

D) Сервисный магазин

178) Вид публичного выступления, цель которого вызвать у слушателей положительные эмоции, возможно смех:

A) Убеждающая речь

B) Воодушевляющая речь

*C) Развлекательная речь

D) Информативная речь

179) Вид деловых переговоров, в котором одна сторона оказывает скрытое психологическое воздействие на оппонента, с целью добиться от него выгодного решения

A) Партнерские

B) Комбинированные

C) Хитрые

*D) Манипуляторные

180) Передача одним выступающим информации разного уровня в ходе общения с широкой аудиторией — это:

A) беседа по телефону

B) переговоры

C) смс рассылка

*D) публичное выступление

181) Коммуникация между сторонами для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения это —

A) Диалог

*B) Переговоры

C) Беседа

D) Дебаты

182) Что является конечной целью переговоров?

A) Компромиссное решение для обеих сторон

*B) Заключение договора

C) Соглашение одной из сторон

D) Принятие условий одной из сторон

183) К какой цели в переговорах стоит стремиться?

*A) выигрыш – выигрыш

B) выигрыш – проигрыш

C) проигрыш – выигрыш

D) проигрыш – проигрыш

184) Что из нижеперечисленных не относится к формам делового общения:

A) служебные совещания

B) беседа по телефону

*C) письмо родственникам

D) пресс-конференция

185) С чего начинается публичное выступление?

A) С формировании речи и цели выступления

B) С подбора информации по теме выступления

*C) С постановки цели и разработки плана выступления

D) С репетиции выступления

186) То, что передается через позу, мимику, жесты, голос, дыхание — называется:

A) внешнее сообщение

B) эмоциональное сообщение

C) вербальное сообщение

*D) мета сообщение

187) Техника, позволяющая точнее понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, подразумевающих активное выражение собственных переживаний и соображений –

*A) Активное слушание

B) Пассивное слушание

C) Принятие стороны собеседника

D) Понимание собеседника

188) Вид публичного выступления, цель которого побудить слушателей начать или прекратить какие-либо действия:

A) Развлекательная речь

B) Информативная речь

C) Воодушевляющая речь

*D) Призывающие к действию

189) Вид публичного выступления, цель которого дать слушателям новое представление или какие-либо сведения о предмете:

A) Воодушевляющая речь

B) Призывающие к действию

C) Развлекательная речь

*D) Информативная речь

190) Вид деловых переговоров, в котором обе стороны заинтересованы в переговорах:

A) Жестко-силовые

B) Манипуляторные

*C) Партнерские

D) Комбинированные

191) Вид деловых переговоров, в котором одна сторона использует сильное психологическое давление на оппонента:

*A) Жестко-силовые

B) Партнерские

C) Комбинированные

D) Манипуляторные

192) Вид публичного выступления, цель которого убедить слушателей в своей правоте:

A) Воодушевляющая речь

*B) Убеждающая речь

C) Призывающие к действию

D) Развлекательная речь

193) Что из нижеперечисленных не относится к критериям оценки бизнес-плана:

A) Создание рабочих мест и уровень предпринимательских навыков

B) Финансовая жизнеспособность бизнес- проекта

C) Конкурентоспособность бизнес-идеи и проработанность рынков сбыта

*D) Социальная направленность проекта и уровень дохода инициатора

КОД JS ((вводить в веб браузер))

Как пользоваться?

Первым делом вызываем init() // иницилизация

затем, hack() // взломать ответы.

после переходим на окно с результатами и вызываем v() // verify (проверить валидность)

stats() // вывод статистики

—————————————————————————————

//this script for hack (attack) skills.enbek.kz -> get correct answers

//Данный скрипт написан для подбора ответов на тесты для сайта (skills.enbek.kz).

// Преймущества:

// +Обучение алгоритма, нейроны правят миром!

// Код написал: badcast — all for cast! ^_^

var hackKey = «__hacking<3@2022_02_09_01_44»;

function _save(json) {

sessionStorage.setItem(hackKey, JSON.stringify(json));

console.warn(json);

}

function _clear() {

sessionStorage.removeItem(hackKey);

}

function _load() {

let json = sessionStorage.getItem(hackKey);

if (json == null) {

console.error(«sessionStorage not accept json. Please run init!

equivalent = questionObject1.question == questionObject2.question && questionObject1.answers.length == questionObject2.answers.length;

//equivalent = equivalent && questionObject1.fakeAnswerSelected == questionObject2.fakeAnswerSelected;

В последние годы опасных погодных явлений стало намного больше, чем лет тридцать назад. Многие сельхозпроизводители на себе чувствуют изменения климата, тем более что в России потепление идет быстрее, чем в мире. Хотя в этом есть и плюсы — например, расширяется ареал выращивания агрокультур — минусов все же больше. Главный из них — снижение предсказуемости погоды

Едва ли не в каждом программном или прогнозном документе, касающемся перспектив и итогов развития сельского хозяйства, среди факторов, влияющих на отрасль, на первом месте стоят природно-климатические и погодные условия. Сельхозпроизводители традиционно связывают снижение урожая с плохой погодой, а увеличение валового сбора объясняют тем, что с ней повезло. В 2019 году повезло далеко не всем: если весной эксперты зернового рынка не исключали, что производство зерна может быть на уровне рекорда 2017-го, а то и выше, то с конца мая стали регулярно снижать свои оценки. При этом они признавали, что недооценили влияние засухи.

К 17 августа режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных для агросектора погодных условий действовал в 15 регионах, еще несколько готовились его ввести. Причем если, например, в Башкирии ЧС была связана с засухой, то в соседней Удмуртии — с переувлажнением почвы. Эта же проблема сдерживала темп уборочных работ в Татарстане. В европейской части страны июньская жара сменилась осенним холодом и дождями, в Сибири долгое время держались аномальные для региона высокие температуры, а Дальний Восток из-за непрекращающихся дождей пережил серию наводнений, в том числе под водой оказались и посевы агрокультур.

Температурные рекорды были побиты и во многих европейских странах. Причем если в 2016-м аналогичная жара в Европе была связана со значительным влиянием Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана), то в этом году его сильного воздействия нет, отмечает Всемирная метеорологическая организация.

Летний холод — признак потепления климата

Причина погодных чрезвычайных ситуаций — происходящие в мире климатические изменения. По словам главы Росгидромета Максима Яковенко, в последние шесть-семь лет ежегодно фиксируется в 2,5-3 раза больше опасных явлений относительно предыдущих десятилетий. Так, если в 1980—1990 годах наблюдалось примерно по 100-150 опасных природных явлений, которые оказывали влияние на экономику, то сейчас — 450-500 в год, и их число будет расти. ООН в опубликованном в августе докладе о климате предупреждает, что его изменение будет все больше влиять на продовольственную безопасность в мире и повлечет нехватку продуктов питания из-за ухудшения условий для сельского хозяйства. В частности, глобальное потепление ведет к деградации почв в результате засух, наводнений и лестных пожаров. Сейчас плодородный слой земли уменьшается в 10-100 раз быстрее, чем формируется, оценивают авторы доклада.

Традиционно изменения климата на планете связывают и отождествляют с глобальным потеплением — ростом среднегодовой средней по земному шару температуры воздуха в приземном слое. Однако глобальное потепление является лишь одним из проявлений изменений климата, рассказывает климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (Климатический центр Росгидромета) Андрей Киселев. Одновременно с потеплением происходят изменения в гидрологическом режиме (место, продолжительность и интенсивность осадков), режиме циркуляции воздушных масс в атмосфере и воды — в мировом океане, значительно учащаются всевозможные погодные аномалии, в первую очередь ветровые нагрузки (ураганы, смерчи, тайфуны и пр.), а также волны тепла/холода.

В России потепление идет ускоренными по сравнению со средними по земному шару темпами: в последние четыре десятилетия прирост среднеглобальной среднегодовой приземной температуры составлял 0,18 °С за 10 лет, тогда как как в России — 0,47 °С за 10 лет, а в арктической зоне страны еще больше: например, на Таймыре — 1,2 °С за 10 лет, приводит данные Киселев. Такое повышение температуры ведет к деградации верхнего слоя вечной мерзлоты (2/3 территории России расположены на вечномерзлом грунте), а также более интенсивному таянию морских льдов в акватории российских арктических морей.

Увеличение температуры способствует расширению ареала возделывания ряда агрокультур. Однако при этом также увеличивается зона обитания сельскохозяйственных вредителей, например, той же саранчи, обращает внимание Киселев. «По статистике последних лет, на смену легким дождям все чаще приходят ливни, что неблагоприятно для растениеводства. Усугубляются некоторые тенденции гидрологического цикла, например, засушливые области становятся еще более сухими, а сильные ливни ведут к наводнениям. Также погодные аномалии становятся причиной вымерзания: в теплые месяцы появляются волны холода», — говорит он.

Любое изменение климатических условий отражается на сельском хозяйстве и прежде всего на растениеводстве, соглашается исполнительный директор Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Михаил Привезенцев. «Это осенне-зимняя влагообеспеченность почвы и развитие озимых агрокультур, температурный режим в весенне-летний период и влияние природных аномалий в виде заморозков в период вегетации растений в конце мая — начале июня, а также растягивание сроков проведения сезонных полевых работ из-за неблагоприятных погодных условий — частых дождей и низких температур», — перечисляет он.

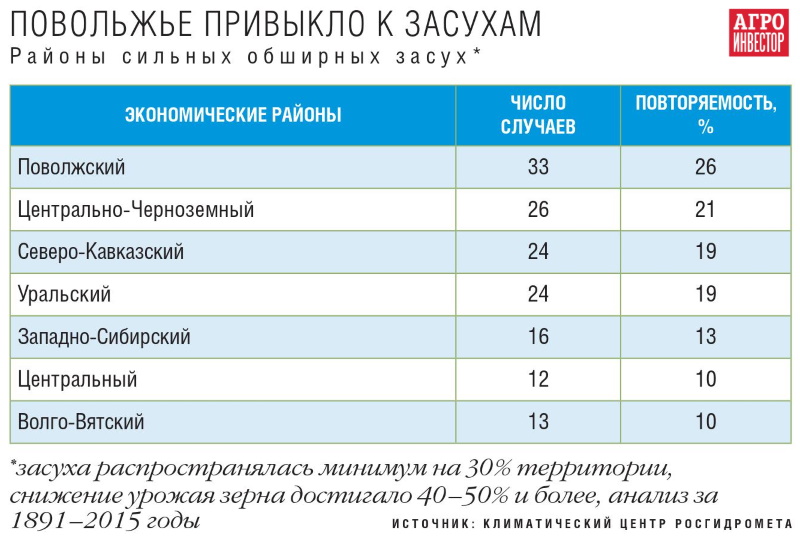

Руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов среди негативными факторами изменения климата называет участившиеся засухи, которые в последние годы наблюдаются в регионах Юга России, Поволжье и даже в ряде регионов Центрального Черноземья. С другой стороны, совершенствование технологий, появление новых сортов и гибридов зерновых и масличных агрокультур вкупе с потеплением климата позволяет с определенной долей успеха выращивать в северных регионах Центрального округа, на Урале и в Сибири агрокультуры, считавшиеся ранее не подходящими для этих мест, например, озимую пшеницу, кукурузу и т. п.

Холдинг «АгроГард» работает на 155 тыс. га в Краснодарском крае, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях. «В ЦФО мы периодически наблюдаем погодные условия, нехарактерные для того или иного региона: резкие колебания температур или продолжительное сохранение высокой температуры воздуха при наличии высокой влажности, — делится гендиректор компании Павел Царев. — В некоторых районах климат стал мягче. Например, филиалы „АгроГарда“ в Орловской и Тамбовской областях успешно выращивают южные сорта пшеницы». Изменения климата замечает и гендиректор оренбургской «Елани» Алексей Орлов. Вегетационный период стал длиннее: осенние заморозки наступают позже, что позволяет возделывать более поздние сорта и гибриды агрокультур, в частности кукурузы и подсолнечника. Правда, при этом осень теперь суше, поэтому сложнее сеять озимые.

Если климат и стал более жарким, то у таких изменений есть и положительные стороны, считает гендиректор агрохолдинга «Био-Тон» (компания контролирует свыше 400 тыс. га в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях) Ирина Логачева. Например, более позднее наступление зимы позволяет продлить сроки уборки подсолнечника, которая в Приволжье в отдельные годы может растянуться вплоть до выпадения снега. Компания работает в зоне рискованного земледелия, климат резко континентальный, и за последние десять агросезонов, по словам Логачевой, в целом он не претерпел глобальных изменений. «Главный лимитирующий фактор в растениеводстве в этой климатической зоне — дефицит влаги. Большая часть годовой нормы осадков выпадает в осенне-зимний период и не оказывает положительного влияния на растения во время вегетации и формирования урожая», — комментирует она.

Подмосковная компания «Раздолье» (выращивает картофель, зерновые и кормовые агрокультуры) тоже работает в зоне рискованного земледелия и ощущает изменение климатических условий. Хотя резкие перепады жары и холода или обильных осадков и стойкой засухи для региона изначально в порядке вещей, в последние несколько лет наблюдается тенденция, что погода преподносит сюрпризы, отмечает агроном хозяйства Роман Карпунин. «Мы не можем однозначно сказать, насколько будут благоприятны условия для роста агрокультур в тот или иной период», — добавляет он.

Современные технологии позволяют снизить влияние погодыФото: Shutterstock

Человеческий фактор

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IРСС — Intergovernmental Panel on Climate Change), основной причиной наблюдаемых в последние десятилетия изменений климата с 95%-ной достоверностью является антропогенный фактор. Интенсивный рост эмиссии парниковых газов (углекислого газа СО2, метана СН4, закиси азота N2О и др.), начиная с доиндустриального периода (1850 год), приводит к нарушению до того стабильного радиационного баланса между приходящими от Солнца и уходящими от Земли потоками тепла, рассказывает климатолог Андрей Киселев из Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. «В колебания климата вносит вклад и собственная (естественная, не связанная с внешними воздействиями) изменчивость климатической системы, хотя определяющая роль в наблюдаемых изменениях сейчас уже принадлежит антропогенному фактору», — добавляет он. В том числе на климат оказывает влияние и сельское хозяйство, хотя в России его воздействие носит локальный характер. Например, смена возделываемых в регионе агрокультур, распашка новых земель, неумелая ирригация (заболачивание участка местности) сказываются на отражательной способности поверхности (альбедо) и, как следствие, на локальном, но не глобальном климате, объясняет Киселев.

В глобальном масштабе разведение крупного рогатого скота в определенной мере чревато увеличением выбросов метана — второго по значимости антропогенного парникового газа, поскольку в кишечнике этих животных создаются оптимальные условия для жизнедеятельности анаэробных бактерий, производящих метан, продолжает он. В России этот источник метана находится на третьем месте после лидирующей с большим отрывом энергетики и захоронения твердых отходов в земле и составляет около 6% от всеобщего российского выброса СН4. При этом ООН в своем докладе об изменениях климата отмечает, что сокращение выбросов парниковых газов является крайне важным для удержания глобального потепления на уровне значительно ниже 2 °C, если не 1,5 °C.

Киселев также обращает внимание на необходимость развития лесоводства в стране. «Как известно, лес — легкие планеты, но это справедливо лишь по отношению к молодому лесу, его старение влечет за собой заболевание, гниение, после чего лес превращается в производителя парниковых газов, в первую очередь СО2, — подчеркивает он. — Поэтому повышение культуры лесоводства, животноводства и земледелия — непременное условие российского вклада в борьбу с негативными изменениями климата».

Тяжелый 2010-й и уникальный 2017-й

Измерять и оценивать глобальные изменения климата на коротком временном промежутке не вполне корректно, уверен коммерческий директор холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко. Компания является крупнейшим в России производителем молока-сырья, а также занимается растениеводством и контролирует 535 тыс. га в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской областях, Татарстане, Башкортостане и Алтайском крае. «Если брать различные регионы, где мы работаем, то за последние десять лет ни разу не было такого, чтобы одновременно во всех из них были плохие погодные условия. Где-то хуже, где-то лучше, но в среднем все изменения укладываются в какую-то статистическую погрешность, — оценивает топ-менеджер. — Да, была засуха в 2010 году в Центральной России, были неблагоприятные с точки зрения климата годы в Сибири, но я не могу сказать, что это все можно уложить в какую-то систематическую глобальную тенденцию».

Летом 2010 года Россия пережила аномальную жару из-за того, что с 21 июня по 19 августа держался блокирующий антициклон. В течение двух месяцев в центральной части страны не выпадало осадков, многократно фиксировались температурные рекорды. По данным Рослесхоза, в 22 регионах возникло более 30 тыс. природных пожаров общей площадью около 1,25 млн га. Дым от горящих лесов и торфяников не только застилал большую часть страны, но и достигал соседних государств.

«Тот год выдался самым трудным для аграриев зернопроизводящих регионов, — вспоминает Привезенцев. — Жаркая и засушливая погода привела к гибели урожая на территории свыше 13 млн га, пострадавшими от засухи были признаны 43 региона, валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур составил 61 млн т, притом что для полного обеспечения потребностей страны нужно 72 млн т». Так же локальная засуха в зернопроизводящих регионах наблюдалась в 2012 году, тогда урожай зерна составил 70,9 млн т. В результате таких природных аномалий сельхозпредприятия понесли серьезные убытки, подчеркивает он.

По мнению Суханова, наиболее существенное влияние на урожай в последние годы оказывали почвенные засухи в различных регионах России. Заметными стали потери от засух 2003, 2010 и 2012 годов. «Даже в 2019-м мы не избежали этой участи, когда в результате высоких температур, отсутствия осадков и сильного ветра на юге России снизился урожай зерновых», — говорит он.

Все аграрии помнят 2010 год, когда практически целое лето стояла жаркая сухая погода, из-за чего растения развивались крайне медленно, вторит ему Карпунин. Однако в целом, по его словам, в последние годы погодные условия в совокупности с применяемыми агротехнологиями позволяли компании избежать серьезных потерь в урожайности или качестве. В 2010-м во всех регионах работы «АгроГарда» была жесточайшая атмосферная засуха. Непростым стал и прошлый год: в июне-июле посевы в Краснодарском крае страдали из-за града и ураганов, в июле-августе — от засухи; в регионах ЦФО в мае-июне была засуха, а перед уборкой и во время нее шли продолжительные дожди на фоне высоких температур, рассказывает Царев.

В течение десяти последних агросезонов потери урожая у «Био-Тона» из-за погодных условий были не больше, чем в среднем в агросекторе Поволжья, даже наоборот — урожайность в хозяйствах компании оказывалась на несколько центнеров выше, сравнивает Логачева. С 2008 по 2018 год включительно в регионах работы холдинга было несколько аномально сухих и жарких лет. Так, в 2008-м стояла засуха в южных районах Самарской области, на следующий год — там же в южных и центральных районах, в 2010-м аномальная засуха и жаркая погода наблюдались во всех регионах присутствия компании. В 2012 году сильная засуха была на юге Самарской и Ульяновской областей, также засушливым оказался 2015-й, перечисляет гендиректор «Био-Тона». «Единственным годом за последнюю декаду, который был благоприятен для производства зерновых, стал 2017-й, — продолжает Логачева. — Конечно, во время засушливых лет часто происходит резкое падение урожайности и снижение валовых сборов отдельных агрокультур. Однако часто проявляется закономерность, что при уменьшении производства яровых или озимых зерновых в том же году можно получить неплохой урожай технических агрокультур, и наоборот».

2017 год был уникальным с точки зрения погодных условий: хорошая влагообеспеченность в сочетании с комфортными температурами позволили получить рекордный урожай зерна в 135,5 млн т. Правда, по мнению Орлова, такие валовые сборы доставляют больше проблем, чем низкие. «В 2010-м урожай был плохой, но и затраты минимальные, притом что зерно мы продавали дорого, поэтому в принципе легко пережили. А в 2017-м приходилось сушить зерно, хранить, а продавать за бесценок», — сравнивает он.

А вот руководитель дивизиона «Овощи» агрохолдинга «АФГ Националь» Валерий Масланов вспоминает 2017-й как сложный год. В Нижегородской области многие лишились хорошего урожая картофеля: май и июнь были очень холодными, из-за чего период роста и развития клубней был заторможен, а часть посадок и вовсе погибла. «Негативно запомнился и 2016-й. На северо-западе лето выдалось холодным, с проливными дождями, которые не прекратились и в период уборки. Техника просто не могла войти в поле, — рассказывает он. — Приходилось нанимать людей и вручную буквально добывать картофель. Конечно, когда площадь поля 100 га и постоянно идет дождь, таким дедовским методом много не накопаешь, поэтому потери в тот год были очень серьезными».

Погода всегда разыгрывает лотерею с аграриями, особенно с растениеводами. Она остается главным бичом сельского хозяйства, и если с жарой и засухой можно бороться с помощью орошения, которое компания активно использует, то против проливных дождей и летних заморозков надежного средства нет, продолжает Масланов. «Можно провести ряд агрономических мероприятий, которые помогут несколько облегчить ситуацию, но это паллиативные меры, которые решают проблему лишь частично», — уточняет он.

В засуху 2010 года урожай погиб на 13 млн гектаров Фото: Shutterstock

Куры гибнут от жары

Из-за погодных факторов могут страдать не только растениеводческие хозяйства, но и животноводы. Так, в жару животные и птица потребляют меньше корма, что приводит к снижению их продуктивности, увеличиваются сроки откорма. Если при этом происходят какие-то сбои в системе микроклимата и вентиляции, то скот может погибнуть. Например, в конце июля The Independent сообщила о гибели из-за сильной жары тысяч кур на ферме Moy Park — одной из 15 крупнейших продовольственных компаний Великобритании. Летом 2016 года в Воронежской области из-за жары на двух производственных площадках «Черкизова» погибло более 140 тыс. бройлеров. Хотя вентиляционные системы работали без сбоев, аномально высокая температура (свыше 40 °C днем и 30 °C ночью) негативно повлияла на состояние птицы, которая подверглась сильному тепловому стрессу, поясняла тогда компания. Жара плохо влияет и на КРС: животные перестают есть, падает производство молока. «ЭкоНива» при проектировании комплексов создает для коров благоприятный микроклимат, в частности устанавливает системы активной принудительной вентиляции, говорит Сергей Ляшко.

Точных прогнозов не хватает

Под урожай 2019 года озимые зерновые занимали 17,7 млн га, их осеннее развитие и перезимовка прошли в благоприятных погодных условиях. Однако апрельские высокие температуры в ряде регионов, которые сохранились на длительное время, повлияли на развитие озимых, а затем и яровых, обращает внимание Привезенцев. «В Центральном и Приволжском федеральных округах на протяжении практически всего июля сохранялась дождливая погода, что в результате привело к потерям урожая, снижению качества зерна (прорастание в колосе), что значительно уменьшило его товарную ценность и привело к снижению экономики сельхозпроизводителей на 15-20%», — оценивает он.

По словам Царева, в этом году в регионах ЦФО в важнейшие фазы развития растений (кущения, формирования и налива колоса) стояла засуха, а во время уборки начались затяжные дожди. «В конечном счете негативные последствия от погодных аномалий для любого сельхозпредприятия — снижение урожайности и качества продукции и, как следствие, ухудшение финансовых показателей, — комментирует гендиректор «АгроГарда». — Кроме рисков потери урожая, аномально высокие температуры и влажность провоцируют резкий рост числа насекомых и вредителей, что увеличивает затраты на средства защиты, что также влияет на себестоимость сельхозпродукции».

Карпунин из «Раздолья» говорит, что в 2019 году в период развития и закладки будущего урожая стояла жаркая сухая погода, поэтому возникали проблемы с проведением обработок средствами защиты растений и внесением удобрений. Компания проводила обработки вечером и ночью, а также использовала комплексные водорастворимые удобрения, чтобы снизить стресс растений и повысить их продуктивность. В результате удалось сохранить качество и урожайность на высоком уровне, доволен он. Погодные условия в этом году лучше среднего, оценивает Сергей Ляшко. Обеспеченность влагой была более-менее достаточной, уборку в Черноземье «ЭкоНиве» удалось провести в сжатые сроки, так что ухудшение погоды не повлияло ни на качество, ни на объем урожая. В Оренбургской области весной и в начале лета была атмосферная засуха и суховеи, а во второй половине лета стало холодно, пошли дожди. «Урожай сначала высох, потом его замочило, так что и валовой сбор, и качество снизятся, — сетует Орлов. — Тем не менее трудно сказать, что этот год стал особенно сложным: у природы нет плохой погоды, всегда подстраиваешься».

Сельское хозяйство было, есть и будет одним из наиболее зависимых от погодных условий секторов, резюмирует Киселев, поэтому аграрии вынуждены адаптироваться к новой обстановке. Однако в условиях интенсивно меняющегося климата составлять хорошие метеопрогнозы становится сложнее, признает он. «Возрастает, как часто говорят в последнее время, „нервозность“ климатической системы. С другой стороны, произошедшая в последние десятилетия революция в области сбора и обработки метеоинформации, прежде всего спутниковой, а также компьютерных технологий несколько облегчает такое прогнозирование», — рассуждает он. Существуют теоретические предельные сроки для «детерминированного» прогнозирования погоды, например, для краткосрочных прогнозов в средних широтах северного полушария это примерно две недели, продолжает климатолог. Причем чем дальше от стартового момента, тем вероятность успешности прогноза падает. Добиться высокой оправдываемости сложно из-за интенсивной собственной изменчивости атмосферы, поясняет Киселев. «Точность прогнозов растет, но медленно: повышение предсказуемости, например, на сутки — вопрос многих лет упорной работы метеорологов», — говорит он.

По мнению Привезенцева, статистика метеоусловий в сельской местности в основном совпадает с уровнем средних многолетних наблюдений Гидрометцентра России. Как правило, по данным метеобюро, засушливые и неблагоприятные для агросектора годы случаются не более двух-трех раз в пять лет. Поэтому на предприятиях, где есть опытные агрономические кадры, анализируются климатические условия с дальнейшим составлением данных по севообороту и объему производства.

Логачева считает, что прогнозируемость погоды за последние годы не изменилась. «Опыт показывает, что мы никак не можем полагаться на долгосрочные прогнозы. А краткосрочные не могут повлиять на стратегические решения по выбору агрокультур севооборота и изменению технологии в конкретный сельскохозяйственный год», — отмечает она. Предсказуемость погоды, а значит, и точность прогнозов, стали ниже: переходы между холодом и жарой сейчас более контрастные, стало более ветрено, обращает внимание Орлов. «Поэтому мы сейчас больше интересуемся прогнозами из разных источников, поскольку у разных компаний данные отличаются, анализируем их и ориентируемся на среднее арифметическое, — делится он. — Кроме того, стараемся сеять больше озимых, поскольку они более предсказуемы, и уменьшаем площади под яровыми». Для более точного определения прогнозов погоды в структуре почти всех крупных агрохолдингов или на аутсорсинге есть специалисты, занимающиеся метеомониторингом, знает Царев.

«Раздолье» использует собственную метеостанцию для прогнозирования погоды, обращается к прогнозам синоптиков, но все равно иногда случается так, что вместо ожидавшейся хорошей погоды идет проливной дождь или держится несвойственная для региона высокая температура, например, как было в июне, приводит пример Карпунин. «АФГ Националь» в этом году тоже оснастил производственные площадки в Нижегородской области «умными» метеостанциями, задача которых — измерять влажность почвы, количество осадков, уровень солнечной радиации, концентрацию углекислого газа в почве, а также температуру воздуха и скорость ветра на каждом конкретном участке. «Это оптимизирует рабочий процесс, облегчает работу агрономам и позволяет оперативно корректировать план сельхозработ и расчетов норм полива агрокультур, — поясняет Масланов. — Информация с метеостанций доступна в приложении в виде таблиц и графиков с возможностью просмотра истории. Доступ в приложение осуществляется с планшета, который есть у каждого агронома, а также с любого компьютера или телефона, подключенного к Интернету».

Датчики погоды и полевые метеостанции есть и у «ЭкоНивы». По словам Сергея Ляшко, на горизонте до пяти дней они помогают принимать оперативные агрономические и технологические решения, а вот если речь идет о более долгосрочном прогнозе, то их данные никак не влияют на принятие решений.

Фото: Легион-Медиа

Вредители перебираются в Россию

Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН отмечает, что в результате потепления климата в России появляются насекомые-вредители из других стран. Даже незначительное повышение температуры позволяет им выживать на территориях, которые прежде были для них непригодны. Они способны вытеснять местных насекомых и нарушают экологический баланс. Ученые уже собрали данные о 184 видах жуков, чужеродных для европейской части России, в том числе 19 из них обнаружены в нашей стране впервые, 12 являются опасными вредителями, в том числе для агрокультур.

К переменам можно адаптироваться

Однако верного прогнозирования погоды мало для того, чтобы снизить риски ее неблагоприятного воздействия на сельхозпроизводство. В Парижском соглашении по климату (2015 год) впервые наряду с мерами по противоборству нежелательным изменениям климата на передний план вышла адаптация к его изменениям. В сельском хозяйстве она во многом зависит от региональных особенностей: рельефа местности, местоположения (например, в зависимости от того, о южной или северной области идет речь), традиционной культуры земледелия и т. д., перечисляет Андрей Киселев. С учетом специфики каждого региона аграрии должны взять на вооружение корректировку и внедрение новых технологий работы, изменения в севообороте, расширение списка применяемых средств защиты растений и удобрений.

Для стабильного производства зерна на уровне 100-110 млн т необходимо вносить не менее 90-100 кг минеральных удобрений на 1 га и использовать химические СЗР от вредителей и болезней, советует Михаил Привезенцев. Также валовой сбор, особенно в крупных зерносеющих регионах, можно регулировать с помощью мелиорации на площади не менее 60% посевных площадей. Для этого необходимы новые водозаборные станции и техника для полива. «Однако из имеющихся чуть более 8 млн га орошаемых земель фактически используется около 3-3,5 млн га, а это в масштабах страны очень мало по сравнению с ведущими мировыми производителями зерна», — акцентирует исполнительный директор НСЗ. Кроме того, за последние 20 лет резко увеличилась площадь закисленной пашни. По данным Минсельхоза, она превышает 35 млн га, или около 30% от всей российской пашни. Привезенцев связывает это с несбалансированным внесением минеральных удобрений и непроведением работ по известкованию. Для снижения влияния погодных факторов среди прочего аграрии должны обратить внимание на повышение плодородия почв, в частности ее раскисление, уверен он.

За последние 10 лет, конечно, были такие периоды, когда погода негативно влияла на урожайность, тем не менее в среднем сбор с гектара основных агрокультур в севообороте «Био-Тона» — прежде всего подсолнечника и озимой пшеницы — за это время вырос. «В первую очередь это связано с совершенствованием агротехнологий и селекцией семян, которые помогли сгладить погодные риски», — поясняет Ирина Логачева. Компания использует ресурсо- и влагосберегающие технологии, разрабатывает соответствующие севообороты, выбирает специальные адаптированные для своих условий сорта и гибриды, корректирует нормы применения минеральных удобрений и средств защиты растений в соответствии с погодными условиями и фитопатогенной обстановкой, перечисляет она.

«Раздолье» для снижения зависимости от погодных факторов проводит ежедневый мониторинг метеоусловий и процесса вегетации растений и в реальном времени адаптирует технологии работы. «Например, в зависимости от погодных условий по-разному ведут себя вредители и болезни, поэтому по итогам осмотров полей мы принимаем решение о мерах борьбы с той или иной проблемой», — комментирует Роман Карпунин. Также компания уделяет большое внимание подготовке почвы, использует современную технику, которая при посадке картофеля создает гребень оптимальных размеров: при неблагоприятных условиях, будь то засуха или проливные дожди, он позволяет иметь оптимальное соотношение показателей влажности, температуры, площади питания клубней и др. Кроме того, постоянно ведется работа по селекции сортов, адаптированных под изменения окружающей среды. «Мы закладываем опытные участки, на которых смотрим, как ведет себя тот или иной сорт на наших полях, делаем выводы о наиболее подходящих для выращивания вариантах», — уточняет Карпунин. Что касается применения удобрений и СЗР, то «Раздолье» старается выстроить технологию защиты и подкормки с таким расчетом, чтобы в каждый период роста и развития растений дать необходимое количество питательных элементов, причем используются только высококачественные и эффективные препараты известных производителей, добавляет он.

Применение интенсивных технологий возделывания агрокультур при разумном севообороте позволяло и позволяет «АгроГарду» повышать урожайность без увеличения посевных площадей и успешно работать в жестких климатических условиях, уверен Павел Царев. «Благодаря прогрессивным системам минерального питания растений на основе экологически чистых минеральных удобрений в 2018 году мы добились высокой урожайности зерновых на полях Кубанского филиала: урожайность пшеницы достигла 68 ц/га, ячменя — 70 ц/га. Наши хозяйства в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях увеличили урожайность кукурузы до 85 ц/га, а подсолнечника и сои — до 32 ц/га и 20 ц/га», — приводит данные он.

При определении структуры посевных площадей холдинг стремится сохранять баланс между агрокультурами, более и менее устойчивыми к засухе. Например, в этом году в Краснодарском крае на 30-50% уменьшили площади зерновой кукурузы из-за длительной засухи и отсутствия оптимальных осадков в июне-июле. В то же время благодаря интенсификации земледелия и применению современных технологий в 2019 году в Краснодарском крае «АгроГард» получил среднюю урожайность пшеницы в 69,3 ц/га, а два из четырех предприятий кубанского филиала — в Выселковском и Кореновском районах — перешли рубеж в 70 ц/га и по пшенице, и по ячменю, доволен Царев.

«ЭкоНива» активно использует технологию no-till, которая позволяет минимизировать риски весенней и летней засухи, поскольку без вспашки влага после таяния снега дольше сохраняется в почве. «Но мы не связываем это с какими-то глобальными изменениями климата. Например, работаем по этой технологии в Воронежской области, где исторически сложилась высокая вероятность летней засухи», — комментирует Сергей Ляшко.

Каждому региону присущи свои условия, поэтому невозможно дать универсальный совет, как снизить риски неблагоприятного воздействия погоды на растениеводство. В Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова разработан комплексный индекс рисков, который одновременно учитывает для каждого региона не только частоту и интенсивность погодных катаклизмов, но и его густонаселенность, специфику хозяйствования, инфраструктуру и т. д. Существующие тенденции говорят о том, что температура приземного воздуха продолжит расти, также станут учащаться погодные аномалии: где-то усилятся засухи, где-то, напротив, — переувлажнение почвы, возрастут риски аномальных ветровых нагрузок, предупреждает Андрей Киселев.

Несомненно, к изменениям климата нужно готовиться, убежден Олег Суханов. Необходимо совершенствовать технологии, внедрять мелиорацию, экспериментировать с новыми сортами, севооборотами и т. п. «Давно доказано — именно плохие с точки зрения погодных условий сезоны (засухи, почвенные заморозки и т. д.) наглядно демонстрируют техническую и технологическую оснащенность хозяйств и их подготовленность. Сильные хозяйства страдают в значительно меньшей степени, чем слабые и низкотехнологичные», — подчеркивает эксперт.

Загрузка…

Влияние природно-климатических факторов на сельскохозяйственное производство

Природно-климатические факторы являются первичными важнейшими факторами сельскохозяйственного производства и поэтому сельское хозяйство очень зависимо от них.

Природно-климатические условия европейского континента изменяются в сторону суровости, негативности с Запада на Восток, а следовательно и условия для сельскохозяйственного производства ухудшаются также с Запада на Восток, что приводит к снижению рентабельности и доходности. Сельскохозяйственное производство в Восточной Европе менее рентабельно.

Одним из немногих ученых, который детально на огромном статистическом материале на большом историческом отрезке на протяжении нескольких предшествующих столетий изучал специфику и влияние природно-климатических факторов на сельское хозяйство Восточной

Европы, на примере России, является академик РАН Милов Л.В. [61,62, 64, 74, 77, 78].

Влияние изменения климата на сельское хозяйство в Беларуси

Он отметил следующее. Учитывая господство на территории Восточной Европы преимущественно умеренного континентального климата, следует подчеркнуть, что на итоги земледельческой деятельности населения в центральной части России в течение многих столетий губительнейшим образом влияли короткий летний теплый период, весенние и осенние заморозки (чего нет, в частности, в Скандинавии), переменчивый характер летней погоды (то жара, и засуха, то холоднодождливое ненастье), влекущие за собой неурожаи. В более южных районах постоянной угрозой была и остается поныне жестокая засуха (за исключением, быть может, западной части Предкавказья).

Так называемый безпашенный период, когда в поле нельзя вести никакие работы, длится в средней полосе России семь месяцев, в Западной Европе — 1-2 месяца.

Налицо колоссальное различие с Западом. Возможность интенсификации земледелия и сам размер обрабатываемой пашни на Западе были неизмеримо больше, чем в России. А это в свою очередь и 4-6 кратная пахота, и многократное боронование, и длительные «перепар- ки», что позволяло обеспечить чистоту всходов от сорняков, достигать почти идеальной рыхлости почвы и т.д. Больше того, в силу этих обстоятельств крестьянин на Западе мог вести размеренный образ жизни, успевая, помимо полевых работ, производить множество других трудовых и бытовых операций в течение года.

Весьма суровые объективные обстоятельства, прежде всего, чрезвычайно сжатый во времени рабочий сезон, давали русскому крестьянину возможность обработать с соблюдением минимальных норм агрокультуры лишь очень небольшой надел земли. [74, 77, 78]

Результаты Милова Л.В, по ряду позиций были подтверждены американским исследователем Ричардом Пайпсом, который более 30 лет занимался изучением влияния природных факторов на историю развития России [81]. Приведем эти подтверждения «. скверное качество почвы на севере и капризы дождя, который льет сильнее всего именно тогда, когда от него меньше всего толка, и имеет обыкновение выпадать позднее, чем нужно для земледелия. в среднем один из трех урожаев оказывается довольно скверным.

Как погода влияет на человека? — Научпок

Россия с Канадой являются самыми северными государствами мира. . В эпоху становления государства русские жили между 50° и 60° северной широты. Это приблизительно широта Канады. . Подавляющее большинство канадского населения всегда жило в самых южных районах. то есть на 45°, что в России соответствует широте Крыма.

Важнейшим следствием местоположения России является чрезвычайная краткость периода пригодного для сева и уборки урожая. длинная холодная зима ставит перед русским крестьянином дополнительную трудность. Он должен содержать скот в закрытом помещении на два месяца дольше, чем западно-европейский фермер. скот его не пасется ранней весной, и когда наконец его выпускают на выпас, он уже изрядно истощен. Русский скот всегда был низкого качества, невзирая на попытки правительства и просвещенных помещиков его улучшить, ввозные западные породы быстро вырождались до такого состояния, что делались совсем неотличимы от довольно жалкой местной разновидности. Производительность российского сельского хозяйства была самой низкой в Европе» [82].

Природно-климатические условия Восточной Европы оказали и оказывают громаднее влияние и на убыточность животноводства. Отсутствие необходимого времени для обязательной заготовки корма для скота, необходимые объемы которого намного превышали подобные заготовки Западной Европы и были обусловлены длительностью стойлового содержания животных.

Факты свидетельствуют, что в России в течение нескольких веков крестьянская лошадь в сезон стойлового содержания получала около 75 пудов сена, корова, наравне с овцой — 38 пудов. Таким образом, вместо 13 кг в сутки лошади давали 6 кг, корове вместо 8 или 9 кг — 3 кг и столько же овце. А чтобы скот не сдох, его кормили соломой.

При такой кормежке удобрений получалось мало, да и скот часто болел и издыхал. В итоге земля удобрялась в крестьянских хозяйствах раз в 9 лет («Добрая земля назем раз путем примет — до 9 лет помнит», — гласит пословица). В XIX веке в Тульской губернии пашня удобрялась раз в 15 лет, в Орловском уезде Вятской губернии пар унавоживали раз в 12 лет, а всю землю — в 3 раза реже [77, 78, 82].

В силу различия природно-климатических условий на протяжении тысячи лет одно и то же для Западной и Восточной Европы количество труда всегда удовлетворяло не одно и то же количество «естественных потребностей индивида». В Восточной Европе на протяжении тысячелетий совокупность этих самых необходимых потребностей индивида была существенно больше, чем на Западе Европы, а условия для их удовлетворения гораздо хуже. Следовательно, меньшим оказывался и тот избыток труда, который мог идти на потребности «других» индивидов, по сравнению с массой труда, идущего на потребности «самого себя». Иначе говоря, все сводится к тому, что объем совокупного прибавочного продукта общества в Восточной Европе был всегда значительно меньше, а условия для его создания значительного хуже, чем в Западной Европе. Это объективная закономерность, отменить которую человечество пока не в силах.

Следствием этого была невысокая агрокультура, низкая урожайность и низкий, в конечном счете, объем совокупного прибавочного продукта общества вплоть до эпохи механизации и машинизации этого вида труда. Все это, казалось бы, создавало условия для многовекового сущестWowания в этом регионе лишь сравнительно примитивного земледельческого общества [77, 78].

Так продолжалось вплоть до начала XX века, когда появилось достаточное количество разнообразной сельскохозяйственной техники, сформировалась совершенно новая отрасль «сельскохозяйственное машиностроение» и условия земледельческой деятельности облегчились, были селекционированы новые более урожайные сорта сельскохозяйственных растений, что привело к повышению урожайности сельскохозяйственных культур и росту объемов сельскохозяйственной продукции в Восточной Европе.

Но различия в природно-климатических условиях Западной и Восточной Европы остались, как остался и короткий сельскохозяйственный сезон, переменчивый характер летней погоды, весенние заморозки, длинный безпашенный период, длительный период стойлового содержания скота, требующий заготовки больших объемов кормов для скота — не менее 1 т сена на 1 корову. По-прежнему необходимы утепленные помещения для длительного содержания скота (коровники, свинарники и т.п.). Короткий сельскохозяйственный сезон сужает разнообразие сельскохозяйственных культур. Кроме того, необходимо отметить, что после начала эпохи машинизации население Земли выросло более, чем в 2 раза, что требует значительно больших объемов сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, разница в природно-климатических условиях Западной и Восточной Европы (Украина, Россия) была и остается, при чем эта разница не резко контрастна. Но эта не бросающаяся в глаза в суете повседневной жизни разница носит между тем фундаментальный характер, поскольку она все же серьезна и открывает для человека разные возможности в удовлетворении потребностей и радикальным образом влияет на экономическое, политическое, культурное развитие Запада и Востока Европы.

Для Украины кроме короткого рабочего сезона земледельческого производства характерны и другие негативные погодные условия. Этими негативными условиями являются:

- 1) Недостаточный уровень влаги (примерно в 2 раза меньше, чем в Западной Европе), неравномерность выпадения осадков как по времени, так и по территории, продолжительное бездождье в период вегетации (активный период жизнедеятельности растительных организмов), особенно сопровождаемое высокой температурой (более 30°С) или низкой относительной влажностью (ниже 20%) и частыми сухими ветрами более 5 м/с: Наибольшее количество осадков в Южных регионах приходится на период уборки урожая (июнь, июль);

- 2) Понижение температуры воздуха в зимний период до — 30°С и ниже при отсутствии снежного покрова или низкой его высоте, что создает угрозу вымерзания посеWow;

- 3) Заморозки, поздние весенние и ранние осенние;

- 4) Продолжительные сильные ветры, приводящие к иссушению почвы, выдуванию посеWow или их полеганию;

- 5) Сильные ливни и дожди с количеством осадков 15 мм и более за полусутки. Тут может образоваться корка на поверхности почвы, что затрудняет появление всходов;

- 6) Град.

Так из-за неблагоприятных погодных условий под урожай 2012 года в Украине было пересеяно до 35% озимых, что привело к дополнительным затратам.

Проявление негативности природно-климатических факторов особенно видно на примере животноводства в странах Восточной Европы, которое по сравнению с Западной Европой убыточно, характеризуется значительно большими затратами. В Англии и Франции практически не бывает отрицательных температур: среднеянварская температура в Лондоне +5,3°С, в Париже +4,2°С.

Для сравнения среднеянварская температура в Киеве — -4,3°С. Летом в странах Западной Европы не бывает продолжительного бездождья, длительных высоких температур (более 30°), сухих ветров (более 5 м/с) и засух, т.е. имеются более благоприятные условия для содержания сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, овцы и т.п.) и формирования для них кормовой базы.

Животные пасутся практически круглый год, не нужны капитально утепленные помещения для длительного содержания скота, не стоит вопрос о заготовке кормов. Животноводство в странах Западной Европы рентабельно, продуктивность скота очень высока, используются в основном животные с высокой живой массой, так как чем выше живая масса, тем выше продуктивность коровы, хотя и кормов требуется больше (масса коровы до 800 кг, быка — до 1200 кг).

Статистически определено, что для покрытия внутренних потребностей и экспорта продукции за рубеж достаточно 36-40 голов коров на 1000 человек населения. Животноводство в Восточной Европе не такое рентабельное, продуктивность скота ниже и для покрытия более низких внутренних потребностей в Украине и России эти цифры увеличиваются до 85 коров на 1000 человек населения. К тому же значительно более длителен период стойлового содержания скота с необходимостью заготовки больших объемов кормов. Поэтому себестоимость продукции животноводства в Восточной Европе более чем в 2 раза выше ( в 2,36 раза), а количество коров в Украине с каждым годом становится все меньше и меньше.

Ещё несколько слов о животноводстве. Животноводство — это основа устойчивости страны, основа её продовольственной безопасности. В средние века основой рациона населения была в основном растительная пища, потребление мяса — признаком достатка, а обильное потребление мяса — признаком богатства. С развитием общества, внедрением прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве, селекция новых видов растений и животных обеспечила Европе необходимое для хорошей жизни потребление мяса человеком.

Что же касается Украины, то эффективность животноводства в последние годы снижается. Сельское хозяйство Украины, вслед за промышленностью и торговлей, скатывается в глубокий кризис. Кризис животноводства вызван потерей традиционных рынков и резким падением уровня доходов населения страны. В растениеводстве ситуация хоть и не столь печальна, но высокая планка прошлых лет вряд ли будет удержана в 2015 году, а падение цен на традиционные экспортные товары Украины: зерно (особенно) и подсолнечное масло — позволяют предположить, что вместе с падением производства этих товаров Украину ждет и существенное сокращение экспорта товаров сельскохозяйственного происхождения.

В настоящее время Украина, как и весь мир, переживает сложнейший экономический кризис который, оказывает негативное влияние на все сферы жизнедеятельности Украины, в том числе и на сельскохозяйственное производство, формирующее продовольственную безопасность.

Ослабление продовольственной безопасности проявляется в разных формах: от крайних — лишение, истощение и массовых моров до более скрытого хронического недоедания и голода. Довольно широки географический, социальный и другие аспекты продовольственной проблемы. Важным фактором в решении продовольственной проблемы является природно-климатический.

Продовольственной безопасностью является такой уровень обеспечения населения продуктами питания, который гарантирует социально-политическую стабильность в обществе, выживание и нормальное развитие нации, индивидуума, семьи, а также устойчивое экономическое развитие государства [83, 84].

Исходя из требований продовольственной безопасности в развитых странах — США и др. на 1 человека приходится 1 т зерна. Природно-климатические условия для растениеводства (производства зерновых) в Западной Европе, значительно лучше, чем в Восточной (Украине и России).

А это означает, что в Западной Европе значительно легче добиться выполнения требований производственной безопасности, в частности получения требуемого объема сбора зерновых культур. Так урожайность пшеницы во Франции составляет — 74 ц/га, в ЕС (в среднем) — 55 ц/га, в мире — 22,5 ц/га, в России — 22,5 ц/га, в Украине — 27-30 ц/га. И это несмотря на наличие черноземов. Негативная роль природно-климатических факторов оказывается сильнее чернозема.

Это объясняется тем, что в той же Франции стабильная температура, нет резких перепадов, выпадает в год более 600-800 мм осадков и распределяются они равномерно по всей территории и во времени. В Украине же осадков выпадает более чем в 2 раза меньше — 300-400 мм, распределены они неравномерно как по территории, так и во времени, наибольшее количество осадков приходится на период уборки, т.е. в конце созревания культур. В табл.4.1 приведены количество осадков в мм по Херсонской области.

Количество осадков в мм по Херсонской области

Источник: studref.com

Как климат влияет на сельское хозяйство?

Влияние климата на жизнь человека, в частности на сельское хозяйство.

комментировать

в избранное бонус up —>

Enot-Nina [108K]

2 года назад

Климат по сути это та же самая погода, просто в более длительном периоде отслеживания. Уровень осадков, средние температуры и ветер, количество теплых дней в году и воздействие солнца — все это очень важно для сельского хозяйства.

Вот несколько примеров влияния климата на сельское хозяйство:

- В зависимости от преобладающей температуры подбираются культивируемые растения. Тропические культуры на Севере не посеешь. То что хорошо приживается в теплых странах, сразу же вымерзнет в холодных. Растения с длинным периодом вегетации в холодном климате не успеют дать плоды.

- Начало полевых работ зависит от того, как рано начинается весна. В каждом регионе они стартуют в разное время. Есть территории, где урожай можно собирать несколько раз в год.

- Уровень осадков также определяет набор полевых культур. Рис в засушливых местах никак не посеять, он пропадет.

- Что касается животных, то их разведение прямо связано с растениями. Если регион суровый, то нужно разводить тех представителей, что могут приспособится к скудному рациону и низким температурам. Молочное направление развито в тех странах, например, где климат позволяет выращивать им много травы, пасти их на полях.

- Еще один пример: пчел невозможно держать там, где мало цветущих растений. Им просто не с чего будет собирать мед. Если тепло лишь пару месяцев в году, то они и для себя не то что для человека не успеют его запасы сделать.

Климат влияет на выбор сельскохозяйственных культур и животных, на все работы, их сроки, эффективность.

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

Грего рио [41.5K]

3 года назад

Климат влияет на состав сельскохозяйственных культур каждой местности. Климат — соотношение среднегодовой температуры, количества и длины сезонов, влажности, запылённости от пустынь, высотной поясности, близости от моря и пр.

Взять Арктику. Сельское хозяйство практически не имеет в своем составе земледелия — только оленеводство, охота и, может быть, собирательство. Почему? Холодно, почва промерзает до вечной мерзлоты, солнце подолгу в полярную ночь не показывается вообще, а растениям нужен свет для фотосинтеза либо стоит низко над горизонтом и не прогревает почву.

Поэтому в тундре только карликовые деревья, не дающие ветрозащиты, и мох, которым могут питаться олени. Ну и рыба в реках и Северном Ледовитом океане. Рыбу могут непосредственно добывать люди, а могут ею питаться морские млекопитающие — моржи, тюлени, китообразные, а также наземные — белые медведи, а вот на млекопитающих уже охотились люди.

Там не то что пшеницу, рожь и картошку не вырастить. Но когда-то в древности там могла быть густая растительность, достаточная, чтобы прокормить находимых там мамонтов. И нефть, газ и каменный уголь Арктики вполне могли образоваться из остатков древних растений. Если поехать южнее, то попадаешь в зону хвойных лесов — тайги.

Здесь летом теплее, много влаги, и огород держать вполне можно, а из зерновых выращивать в открытом грунте рожь, а то и фуражную пшеницу. А вот для бананов, ананасов, цитрусовых, хлопка или риса температуры недостаточно. Не рос хлопок — а какие же технические культуры давали волокно для одежды и мешков? Лен и конопля. Льняная одежда дышит и в жару, и девушки ткали себе приданое.

Из конопли была пенька на канаты для флота. Хорошо растёт трава — можно разводить коров на молоко и мясо и лошадей для перевозки пассажиров и грузов верхом и на буксире в колёсных и санных экипажах, для кавалерии. Растут деревья — строим из древесины дома, бани, сараи, заборы, лодки, парусные корабли.

Добываем березовый сок, пишем на бересте, срезаем ветки на банные веники для оздоровления. Вырезаем миски и ложки из дерева. Из коры и слоев луба и лыка под ней плетём корзины, короба, туеса и дешёвую обувь — лапти (в Западной Европе башмаки сабо вырезали из дерева); из дерева и колодки для сапог из кожи — дорогой для крестьян обуви.

На диких (клевер) и культурных (гречиха) травах и цветущих деревьях (липа) умеренного пояса собирают мед пчелы, одновременно опыляя растения, а сначала люди — бортники — собирали мед диких пчёл. Использовали до появления сахара для подслащивания еды, для выпечки и народной медицине, в которой использовались и отвары местных лекарственных трав, и коры и листьев деревьев (фабрики таблеток появились не очень давно, да и аптеки с приготовлением лекарств были и есть не всегда и не везде).

Дальше на юг жарче, м сначала или ближе к воде идут на смену хвойных смешанные, а потом лиственные и широколиственные леса. В засушливых районах степи, где можно пытаться выращивать злаки и бахчевые культуры при достаточном искусственном поливе из рек и колодцев, потому что летом дождей там мало и трава может засохнуть и выгореть. Это на Украине.

На Черноморском побережье Кавказа, в Абхазии жарко и влажно, и люди выращивают лимоны и мандарины. На Каспии — Астрахань и Дагестан — арбузы. На Средиземном море в Европе еще и маслины для известного с античности в Греции и Италии оливкового масла на северном берегу, а на южном в Тунисе в условиях пустыни финиковые пальмы.

На юге США и в средней Азии, в которой в тридцатые годы 20 века проложены много каналов для орошения полей, выращивают хлопок, который используется для многого: джинсы, майки и трусы, хирургическая вата и косметические ватные палочки и диски, а ещё целлюлоза, нитроцеллюлоза — сырье для бездымного пороха, если я правильно помню по школьной программе по химии. Хороший климат даёт густую растительность, которая может служить и непосредственно животным и людям, и опосредованно, став зелёным органическим удобрением и обогащая почву.

Человек может пробовать влиять на природу, на климат, но это влияние может оказаться не до конца обоснованным и в итоге губительным: вырубка леса под поля или застройку уменьшает стабильность почв и их способность удерживать влагу, и в результате засухи и эрозия почв, превращение плодородной земли в пустыню. Воду из бассейна большого озера с богатой фауной — Аральского моря в Средней Азии отвели на посевы хлопчатника в слишком большое количество каналов, и вода перестала доходить до Арала в нужных количествах.

Море стало пересыхать. Обнажилось дно, с которого ветер разносит кругом песок, и прекратились судоходство и добыча рыбы, и на бывшем море ржавеют корабли.

Во второй половине 1980-х годов в едином государстве СССР был проект переброса части аод российских сибирских рек из переувлажненной Арктики, несущих воды в Северный Ледовитый океан, на орошение земель Средней Азии, но тогдашние первые экологи запротестовали, сказав, что не все последствия просчитаны и можно испортить климат в другую сторону. Если подниматься в горы, то там высотная поясность высоко в горах холодно,как в Арктике, и с большим набором высоты растительность уменьшается и беднеет.

В горах чаще встретить не большие поля, а выпасы овец и лошадей. А вот рис, наоборот, требует много тепла и воды, в которой он растет. Такие условия есть в России в Краснодарском крае, а в мире в разных Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам). Рис даёт пищевое зерно, солому на корм скоту и для изготовления бумаги, циновок, соломенных шляп крестьян, бумажных перегородок японских сельских домов. Там же хорошо растет в жарком и влажном климате бамбук, имеющий много применений от строительства до кулинария и народной медицины.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Влияют ли природно климатические условия региона на вид сельскохозяйственного бизнеса

Сельское хозяйство в отличии от других сфер очень зависит от природных факторов. Они влияют на размещение сельскохозяйственного производства, его отраслевую структуру. Природные факторы через кормовую базу влияют и на размещение животноводства. Развитие науки и техники позволяет ослабить влияние природных условий, но до определенных приделов.

Важнейшими природными факторами размещения и специализации сельского хозяйства являются следующие: качество почвы; продолжительность безморозного периода, сумма активных температур (обеспеченность теплом); суммарная солнечная радиация (обеспеченность светом); условия увлажнения, количество осадков; вероятность повторяемости неблагоприятных метеорологических условий (засуха, заморозки, ветровая и водная эрозия); обеспеченность водными ресурсами; топографические условия местности. Наиболее зависимым от природных условий является пастбищное животноводство.

Главным фактором для размещения растениеводства являются природно-климатические условия.

Ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит зерновому хозяйству. Именно зерновые культуры занимают почти 55% всех посевных площадей страны. Основной зерновой культурой является яровая пшеница (Приложение А). Выделяют яровую и озимую пшеницу. Основные массивы яровой пшеницы размещаются в Западной Сибири, на Урале и в Поволжье.

Во многих областях этих экономических районов посевы яровой пшеницы преобладают над посевами других культур. Озимая пшеница условиям произрастания предъявляет относительно высокие требования, она теплолюбива и сильно страдает от холодов. Важнейшие районы производства озимой пшеницы — Северный Кавказ и Центрально-Черноземный район. В этих районах сосредоточено около 70% посеWow этой культуры.

По производству ржи Россия стоит на первом месте в мире. Культура значительно не требовательна к почвенно-климатическим условиям, обладая хорошо развитой корневой системой, может расти на многих видах почв. Основные массивы ржи размещаются в Поволжье, в Центральном, Волго-Вятском, Уральском экономических районах.

Следующим видам сельскохозяйственной культуры, произрастающем на территории России является кукуруза — это высокоурожайная зерновая культура, ценность которой заключается в том, что она позволяет одновременно решать две задачи: пополнять ресурсы зерна и получать хороший силос и зеленый корм для скота. Кукуруза довольно устойчива к засухе. Основными районами возделывания кукурузы на зерно силос и зеленый корм являются Северный Кавказ, Центральное Черноземье.

Овес — фуражная и продовольственная культура. Он требует сравнительно много влаги, хорошо выдерживает понижение температуры, что позволяет сеять эту культуру и в северных районах России. Основные посев овса сосредоточены в Поволжье, Волго-Вятском, и Центрально-Черноземном районах, на Урале в Западной и Восточной Сибири.

Посевы ячменя распространены почти повсеместно: на Северном Кавказе, в Центральном Черноземье, Поволжье, на Урале, в Сибири и на Северо-Западе. Это объясняется тем, что культура имеет короткий вегетационный период, не требовательна к теплу и сравнительно хорошо переносит засуху, однако требования ячменя к почвам высоки, в частности он не переносит кислых и заболоченных почв, что обуславливает необходимость их известкования.

К важным крупяным культурам относится просо. Посевы проса сосредоточены в Центрально-Черноземной зоне, в Поволжье, на Северном Кавказе, Урале. Отличительной особенностью проса является его повышенная сопротивляемость засухе. Просо — теплолюбивая культура, весьма требовательная к почвам (наиболее благоприятны среднесвязанные суглинки и супеси).

Другая важная культура — гречиха. Крупа гречихи широко используется как ценный пищевой продукт, а вегетационная масса идет а корм скоту. Гречиха — хорошее медоносное растение. Короткий вегетационный период и умеренная сумма активных температур позволяют сеять ее в северных районах. Посевы размещаются преимущественно в Центральном, Центрально-Черноземном районах, на Урале.

Рис — чрезвычайно водолюбивое культура и, кроме того, требует в вегетационный период большого количества тепла. Этой культуре необходимы продолжительный безморозный период с относительно высокими температурами, а также плодородные почвы. Основные посевы риса размещены на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье и на Дальнем Востоке. Для орошения рисовых полей построены крупнейшие ирригационные сооружения.

Ценным пищевым продуктом являются зернобобовые культуры. Основная среди них — горох, продолжительность вегетационного периода для которого составляет от 60 до 130 дней при общей сумме активных температур 1050-2500С. Посевы гороха составляют около 60% всех посевных площадей, занятых зернобобовыми культурами. Крупные их посевы расположены в Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Поволжском, Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском районах.

Из технических культур большое народнохозяйственное значение имеют лён-долгунец и конопля. Культура льна-долгунца сравнительно не требовательна к теплу. Эта культура плохо переносит жару и хорошо произрастает при облачной пасмурной погоде. И поэтому благодаря сравнительно малой требовательности к теплу посевы льна-долгунца размещаются во многих экономических районах России: Центральном, Северо-Западном, Северном, Волго-Вятском, Уральском, в Западной Сибири.

Сахарная свекла служит основой для выработки ценного пищевого продукта — сахара и высококачественных кормов для скота. Сахарная свекла теплолюбива, е требования к почве высоки. Она может возделываться в любых климатических зонах, однако сахаристость ее повышается в зависимости от количества прямого солнечного освящения. Сахарная свекла произрастает в Центрально-Черноземном районе, созданы также новые районы свеклосеяния на Северном Кавказе, в Поволжье, в Сибири.

К масленичным культурам относится подсолнечник, лен-кудряш, клещевина, горчица и др. Из семян масленичных культур вырабатываются разнообразные растительные масла, которые используются как пищевой продукт, а также находят применение во многих отраслях промышленного производства. Отходы переработки семян этих культур представляют собой ценные корма для скота. Некоторые из них идут на приготовление лекарств.

Ведущее место среди масленичных культур принадлежит подсолнечнику. Эта культура требует для своего созревания сравнительно большого количества тепла, поэтому посевные площади главным образом на эге и юго-востоке страны. Основные посевы подсолнечника сосредоточены в районах: Северо-Кавказском, Поволжском, Центрально-Черноземном и Уральском.

Картофель и овощные культуры являются ценными продовольственными продуктами. Культура картофеля отличается сравнительно малой требовательностью к теплу, в то же время высокие летние температуры южных районов сказываются отрицательно на картофеле и ведут к снижению урожайности. Наибольшие посевные площади тяготеют к крупным городам и промышленным центрам, к крахмалопаточному и спиртоводочному производствам и отчасти к зонам животноводства, особенно свиноводства сального направления. Наибольшие посевные площади картофеля находятся в Центральном, Уральском, Центрально-Черноземном, Волго-Вятском, Поволжском и Западно-Сибирском экономических районах.

Выращивание овощных культур — довольно трудоёмкий процесс. Повышенные требования большинства овощных культур к плодородию почвы, к влаге и слабая сопротивляемость этих культур по отношению к сорнякам и сельскохозяйственным вредителям обуславливают проведения ряда важных агротехнических мероприятий. Следует заметить, что овощеводство в России развито повсеместно. Однако наибольшие посевы овощных культур сосредоточены в Северо-Кавказском, Центральном, Поволжском, Уральском и Центрально-Черноземном районах. Овощи выращиваются и в северных районах.

Главным районом плодоводства является Северный Кавказ. Значительные площади заняты под садами в среднем и нижнем Поволжье, в областях Центра и Центральном Черноземье. (Приложение Б) /3/

Животноводство России дает 45% валовой продукции сельского хозяйства, аккумулирует 75% основных производственных фондов и 70% трудовых ресурсов, занятых в сельском хозяйстве. Эффективное производство продукции животноводства невозможно без создания крупной кормовой базы.