1. Найти слово, в котором букв больше, чем звуков:

-

ельник;

-

ледяной;

-

примелькаться;

-

йога.

2. Найти слово, в котором буква Я даёт два звука:

-

морячка;

-

исполняют;

-

ядреный;

-

кровля.

3. Найти слово, в котором произносится [С]:

-

изморось;

-

изморозь;

-

воз;

-

синий.

4. Какое слово соответствует схеме

-

приехать;

-

приглянулась;

-

прибрежный;

-

млекопитающее.

5. Лексическое значение слова указано неверно в примерах:

-

адаптация — приспособление к чему-либо;

-

паводок — резкое понижение уровня воды в реке;

-

абориген — долгожитель;

-

железобетон — бетон, армированный стальными прутьями.

6. В предложение вставьте нужное по смыслу слово.

Военная ___________ 1812 года начиналась при самых

неблагоприятных для русской армии обстоятельствах.

-

компания;

-

кампания.

7. Какие слова являются архаизмами:

-

тать;

-

талисман;

-

ланиты;

-

трубопровод.

8. Словари, в которых объясняется происхождение слова,

называются _______________.

9. Какой частью речи является слово «двойка»:

-

числительное;

-

существительное;

-

глагол;

-

местоимение.

10. Выпишите слово мужского рода:

-

каре;

-

кофе;

-

пальто;

-

тетрадь.

В это время Россия уже вела две войны: с Турцией и Ираном. Таким образом Россия не могла противопоставить Наполеону большую армию. Франция была занята только морской войной с Англией, для Франции Россия была основной и единственной целью на суше, и она могла сосредоточить полностью все силы на войну с Россией. К тому же в России были очень плохие дороги, что усложняло связь армии, подвоз всего необходимого для фронта, благо, что это было проблемой и для Наполеона, когда он вступил в Россию. В экономическом смысле Франция была более чем процветающей страной. Во Франции были развиты капиталистические отношения, поэтому денег на войну у Франции было более, чем предостаточно. Начало Отечественной войны 1812 года :О Великой …voynablog.ru/…/nachalo-otechestvennoj-vojny-…в этой статье вы можете найти ответы на все интересующие вас вопросы.

Россия была почти полной противоположностью Франции — капиталистических отношений почти не было, господствовали феодальные отношения, сохранилось крепостное право, деньги в казну поступали от налогов и пошлин, все что Россия имела, она добилась за счет угнетения народных масс и стараний богатых патриотов. У России были огромные запасы ресурсов, и они разрабатывались, но в основном на Урале и в центре России.

Желаю удачи!

Армия Наполеона вторглась в Россию в ночь с 23 на 24 июня 1812 года (с 11 на 12 по старому стилю), тайно, без объявления войны, чтобы не потерять инициативу, начав переправляться через реку Неман по четырем мостам у Ковно — ныне это город Каунас в Литве. Несмотря на то, что начало войны для всех сторон было вполне предсказуемым, столкновение России и Франции на тот момент не казалось чем-то абсолютно неизбежным.

Между двумя странами в 1807 году были подписаны мирные Тильзитские соглашения, которые при некоторых нарушениях обе стороны старались все же соблюдать: при этом Наполеон от России требовал прежде всего поддержания континентальной блокады, с помощью которой он надеялся сломить сопротивление Англии. Собственно российские территории его при этом не интересовали, да и Александр I старался попусту не раздражать «партнера» — не хотел давать прямых поводов к ссоре по вине России.

Историки спорят о том, насколько критичен был для русских разрыв торговых отношений с Великобританией, но многие при этом приходят к выводу, что потери эти все же не были фатальными — всегда существовали и дополнительно появлялись альтернативные рынки сбыта, к тому же в то время оживлялось собственное российское «импортозамещение», и многим отечественным производителям казалось даже выгодным отсутствие конкуренции со стороны британских купцов и их товаров. Возможно, более существенными во внешней политике были тогда вовсе не экономические или «геополитические» соображения, неизменно подталкивающие к войне, а иррациональные аргументы и нематериальные «обиды».

Так, Наполеон, желавший породниться с царской фамилией и тем самым «закрепить великий союз», дважды сватался к великим княжнам — сначала к Екатерине в 1808 году, затем к 14-летней Анне в 1810-м — и дважды ему было вежливо отказано, что виделось довольно унизительным для самолюбия новоявленного «императора» — в Российской империи решительно не желали породниться с «выскочкой», что по сути и провоцировало кризис в прочих аспектах русско-французских отношений.

31 декабря 1810 года Россия приняла новый таможенный тариф, заградительный для французских товаров, а на следующий день — «Положение о нейтральной торговле», согласно которому решила принимать все торговые суда «нейтральных государств», исключая лишь формально несущие британский флаг.

Таким образом препятствия для торговли с Великобританией оказались фактически устранены — помимо государств-посредников, в российские порты смогли заходить и собственно британские суда под нейтральным флагом, едва ли не демонстративно нарушая тем самым условия континентальной блокады.

Между тем сами русские в свою очередь весьма остро реагировали на действия Бонапарта в Восточной Европе, опасаясь восстановления разделенной незадолго до этого усилиями общей коалиции Польши. Россия в связи с этим начала стягивать войска к границам Варшавского герцогства, и Францией это воспринималось как непосредственная военная угроза полякам. Кроме того, Наполеон был одержим идеей воссоздания Речи Посполитой в прежних границах, понимая, что сделать это можно лишь насильственным отторжением от России части принадлежащей ей на тот момент территории.

22 июня французский император, как раз начавший выпускать специальные пропагандистские бюллетени от своего имени, письменно обратился к своей Великой армии, обвинив Россию в нарушении условий Тильзитского мира, тогда же назвав предстоящую военную кампанию «Второй польской войной». Кроме создания Польского независимого государства с включением в него нынешних территорий Литвы, Белоруссии и Украины и ужесточения континентальной блокады Англии, лишения России самостоятельной политики на европейском континенте, Наполеон ставил еще и совсем уж неожиданную и отдаленную цель — заключение военного союза с Россией для совместного похода в Индию.

«Солдаты! — писал Наполеон в своем бюллетене. — Вторая польская война началась. Первая окончилась в Фридланде и в Тильзите… Вторая польская война будет для французского оружия столь же славна, как и первая; но мир, который мы заключим, принесет с собою и ручательство за себя и положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение пятидесяти лет оказывала на дела Европы».

Между тем император, как он сам впоследствии признавался, не учел целый ряд негативных для него текущих обстоятельств. Так, его собственные неосторожные действия в Испании — желание непременно посадить на испанский трон кого-нибудь из своих братьев или маршалов — привели к тому, что в мая 1808 года на Пиринейском полуострове вспыхнуло ожесточенное восстание, вынуждавшее держать там на постоянной основе стотысячное войско. Россия же к тому моменту усилиями Михаила Кутузова и его Молдавской армии блестяще закончила пятилетнюю войну с Турцией, ровно за месяц до описываемых событий, 22 мая, заключив выгодный для себя мир и высвободив стотысячную армию и самого полководца.

Но расставаться с «наполеоновскими планами» уже не хотелось. К весне 1812 года Наполеон сосредоточил на российских границах до 700 тыс. войск, причем сами французы при этом составляли лишь примерно половину этой армии — оставшаяся часть была представлена другими европейскими государствами, подвластными императору, либо его вынужденными союзниками, вовсе не заинтересованными в войне с Россией — это касается прежде всего Пруссии и Австрии. Кроме того, там были поляки, итальянцы, голландцы, мобилизованные силой испанцы и т.д. Пестрый национальный состав этой армии вторжения был ее очевидной слабой стороной.

Александр I в самом начале вторжения внешне выражал решимость «сражаться до конца» и имел сопоставимое с Великой армией количество войск, но все же понимал, что разрабатываемые прежде российскими штабами планы приходится забыть — прямое столкновение с французской армией грозило немедленной катастрофой.

22 июня русский император писал шведскому королю Бернадоту: «Раз война начата — мое твердое решение не оканчивать ее, хотя бы пришлось сражаться на берегах Волги». По утвержденному еще в июле 1811 года плану принятого на русскую службу прусского генерала Карла Людвига Августа Пфуля предполагалась оборона Дрисского укрепленного лагеря и маневры тремя армиями, удерживающими противника с фронта, с фланга и тыла, но с началом реальной войны план Пфуля был немедленно отвергнут: генеральный штаб убедил Александра I, что эту плохо продуманную позицию невозможно защитить.

28 июня была занята Вильна, а 30 июня русский император направил к Наполеону генерал-адъютанта Александра Балашова с предложением мира, на что получил решительный отказ. В дальнейшем уже сам Наполеон неизменно получал отказы на все свои предложения о переговорах. Наполеон между тем потерял важный темп, воссоздавая в оккупированной Литве Великое княжество Литовское — он выехал из Вильны лишь 16 июля. А Александр I по совету приближенных в начале июля оставил армию и вернулся в Петербург, поручив командование и отступление в сторону Витебска генералу Барклаю-де-Толли — военному министру и фактически главнокомандующему всей русской армией на тот момент — до назначения на этот пост Кутузова в августе 1812 года.

Если Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, спустя 129 лет, во многом повторила расклады 1812 года и ассоциировалась с безуспешным нашествием французов, то в 1812 году русское общество вдохновлялось Полтавской битвой со шведами, состоявшейся 27 июня (8 июля) 1709 года. В этом смысле характерен разговор Наполеона с Балашовым. Отказывая Балашову в переговорах, французский император заявил: «Неужели вы думаете, что я привел свои войска только посмотреть на Неман?

Напрасно надеетесь на своих солдат, они были когда-то непобедимы, а теперь, как сами знаете, мои войска побьют их». И в свою очередь спросил: «А по какой дороге можно пройти в Москву?» На это Балашов, согласно историческому анекдоту, находчиво ответил: «Есть много дорог. Карл XII шел туда через Полтаву».

Барклай-де-Толли был автором «тактики выжженной земли», применить которую он предложил императору еще в апреле 1807 года. Суть его замысла заключалась в организованном отступлении русской армии, заманивающей врагов вглубь своей территории с тем, чтобы «заставить неприятеля удалиться от операционного базиса, утомить его мелкими предприятиями и завлечь вовнутрь страны, а затем с сохраненными войсками и с помощью климата подготовить ему, хотя бы за Москвой, новую Полтаву», далее предполагалось «организовать преследование разгромленного врага, вытеснив его за пределы России, и поднять против него восстание в Европе».

Барклай-де-Толли и его план не были тогда популярны в русском обществе, его обвиняли в измене и припоминали шотландско-немецкое происхождение генерала. Внешне он также проигрывал эмоциональному и порой излишне горячному сопернику — командующему Второй Западной армией, ученику Суворова Багратиону — не имел таланта воодушевлять русские войска перед боем. Однако именно его план, поневоле принятый после тяжелого начала войны и с успехом продолженный более популярным в войсках, однако притом не менее осмотрительным Кутузовым, в результате и сработал.

Наполеон, привыкший сводить свои военные кампании к одному или нескольким крупным сражениям, которые он почти всегда с блеском выигрывал, азартно преследовал две русские армии — Барклая-де-Толли и Багратиона, — которые долгое время не могли соединиться или закрепиться на какой-либо удачной позиции — всякий раз не успевая оборудовать достаточно серьезные укрепления против стремительно наступающих французов. Кроме того, препятствием к полноценной мобилизации всех прочих российских войск оказывались плохие дороги и обширная территория.

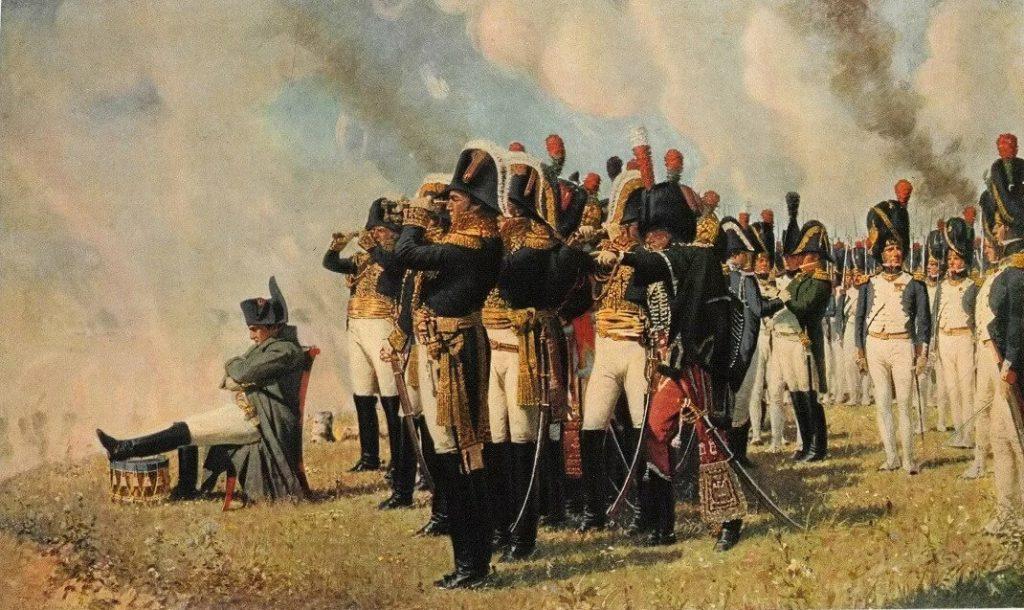

20 августа Александр I назначил главнокомандующим русскими войсками Михаила Кутузова, который продолжил тактику отступления Барклая-де-Толли, но затем все же принял решение дать французской армии генеральное сражение 7 сентября 1812 года под Бородино, в 125 км к западу от Москвы, которое во французской историографии именуется также «битвой за Москву». Соотношение войск противников в этом сражении было сопоставимым, и исход кровопролитных боев до последнего момента оставался неясным, однако русские войска предпочли все же отступить, и французская армия ночевала на поле битвы, а на последовавшем после этого знаменитом совете в Филях Кутузовым и прочими генералами было принято трудное решение оставить Москву. Тем не менее зримый успех Наполеона — занятие древней российской столицы — стал и началом его падения. В сожженной Москве французам создали невыносимые условия, лишив их продовольствия и отдыха.

Вместо спокойной зимовки Наполеон был вынужден еще перед наступлением холодов покинуть город, написав при этом: «Москва не представляет больше военной позиции. Иду искать другой позиции, откуда выгодней будет начать новый поход, действие которого направлю на Петербург или Киев».

Тем не менее дальнейшее пребывание французов в России фактически превратилось в перманентное отступление, а затем и в бегство, сопровождаемое арьергардными боями. Продовольствия и фуража катастрофически не хватало, лошади были вскоре съедены, пушки брошены, люди замерзали, растянутые коммуникации после втягивания вглубь страны оказались чрезвычайно уязвимы, армия начала разлагаться и дезертировать. Наконец в финальной битве на границе при Березине 26-28 ноября большая часть наполеоновской армии была уничтожена, и лишь крайне немногочисленным ее остаткам удалось покинуть пределы России.

Разгром Наполеона в последующие годы позволил международной коалиции европейских стран, основную роль в которой играла Россия, сокрушить Французскую империю и добиться отречения французского императора. Его окончательное, второе отречение состоялось ровно через три года, 24 июня 1815 года, после поражения при Ватерлоо. В результате Россия после Венского конгресса стала играть ведущую роль в делах Европы, но внутри самой страны зрело недовольство отсталостью государственного устройства, в первую очередь крепостной системой, что в конце царствования Александра выразилось в декабристском движении, а затем в крестьянских восстаниях и в конечном итоге в революциях XX века.

Первая Отечественная, Война 1812 года… Память о той суровой кампании дошла до большинства из нас, жителей XXI века, в виде эталонного набора отдельных событий. Бородинская битва, пожар Москвы, отступление французов по Старой Смоленской дороге… Однако сохранившиеся свидетельства могут рассказать и о других эпизодах, обстоятельствах, позволяющих полнее представить себе картину военной страды, едва ли не самой кровопролитной за все предшествовавшие ей времена.

О малоизвестных фактах войны 1812 года и подготовке к ней рассказал архитектор, художник и реконструктор, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Московской области Алексей Темников, посвятивший много времени изучению материалов, связанных с противостоянием наполеоновской Франции и России.

Фото: Из личного архива

Бородинская тайна

— Учитывая отмечаемый сейчас юбилей главной битвы той войны, Бородинского сражения, давайте начнем разговор именно с нее. Про «день Бородина» написано множество книг, сняты фильмы. Но есть ли что-то, оставшееся в тени?

— Был эпизод, который в советские времена старались замалчивать по политическим соображениям: чтобы не обидеть друзей из братской соцстраны. Дело в том, что в составе Великой армии Наполеона были польские подразделения.

На Бородинском поле войскам Кутузова противостоял среди других 14-бис кирасирский полк Великого герцогства Варшавского. В день сражения именно «варшавянам» была доверена почетная роль начать атаку на позиции у деревни Семеновское. Французские военачальники знали о нелюбви многих поляков к русским, а потому, опасаясь, что на эмоциях воины этой кавалерийской части могут слишком увлечься и попасть в трудную ситуацию, кирасирам из 14-бис заранее дали указание: наступать на пехоту неприятеля только плотным строем, избегать индивидуальных действий.

Поляки, как и было предписано, сомкнутыми рядами двинулись вперед — через ручей, отделявший их от каре русских гвардейских полков. Однако на пути возникла помеха — егеря, которые, действуя в рассыпном строю, принялись обстреливать кирасир. Те отреагировали на подобное «нахальство» и, забыв про все приказы, смешали свой строй и стали гоняться по долине ручья за юркими пехотинцами. В результате атакующий порыв целого корпуса наполеоновских войск оказался сорван.

Пришлось командующему этим соединением генералу Латур-Мобуру дать приказ дивизионному генералу Монбрену атаковать русские позиции и захватить батарею Раевского. Однако выполнить распоряжение Монбрен не успел — ему снесло голову ядром. Взамен погибшего военачальника командовать атакой был назначен Огюст де Коленкур. Во главе кавалерийских полков он поскакал на штурм неприятельских укреплений и тоже погиб.

На протяжении почти двух веков смерть Коленкура во французских источниках приписывалась попаданию ядра или картечи. Однако несколько лет назад при проведении археологических раскопок на батарее Раевского была сделана интересная находка: фрачный знак очень редкого ордена Воссоединения. Такой среди генералов, участвовавших в атаках на это укрепление, мог иметь только Огюст Коленкур. На знаке есть характерные повреждения — след от попадания свинцовой пули. Проведенная баллистическая экспертиза установила, что роковой для его обладателя выстрел был сделан чуть сбоку и снизу — то есть во всадника стрелял человек с колена. Значит, генерал Коленкур погиб от пули русского пехотинца. Таким образом удалось разгадать эту загадку Бородинского сражения.

Упомяну другой факт, о котором будет интересно узнать читателям «МК». В одном из эпизодов знаменитой битвы атаку французов возглавил сам маршал Мюрат. А наши казаки, противостоявшие им на этом участке, не стали в него стрелять.

— Рассчитывали захватить живьем в плен?

— Причина иная. Дело в своеобразном психологическом воздействии. Мюрат был великолепным кавалеристом и своей удалью очень нравился казакам. Кроме того, французский маршал всегда предпочитал участвовать в бою, используя яркие, прямо-таки театральные наряды. Например, на Бородинском поле его увидели в шапке польского типа, украшенной страусиными перьями, и в ярко-желтых сапогах. А жеребец под Мюратом был покрыт тигровой шкурой.

Фальшивомонетчик Бонапарт

— Вернемся к началу войны. Столь масштабная русская кампания, затеянная Наполеоном, наверняка требовала основательных приготовлений…

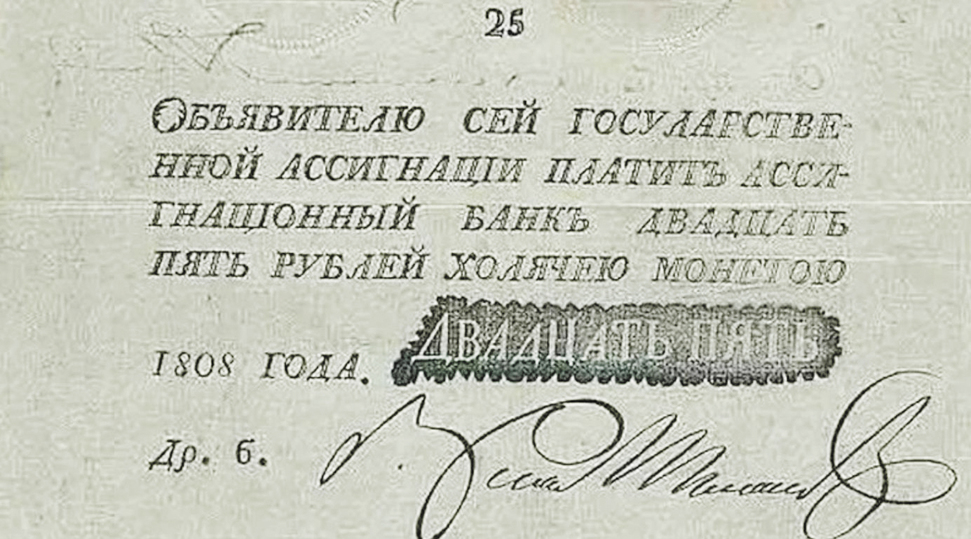

— Французы начали готовиться к вторжению в Россию задолго до перехода войсками ее границ. Среди прочих мер они надумали провести экономическую подрывную акцию: вбросить в экономику Российской империи огромное количество фальшивых денег. Для этого им пришлось организовать производство поддельных русских купюр. Все делалось в строжайшем секрете. О деталях спецоперации знали только три человека: начальник отделения Министерства полиции Шарль Демаре, который руководил процессом, а также два мастера, выполнявших сами работы: искусный гравер Лаль и типограф Фэн, брат личного секретаря Наполеона.

Воспроизводили российские деньги очень тщательно. Однако такая тщательность в итоге сыграла с умельцами злую шутку. Их фальшивки превосходили по качеству настоящие банкноты: бумага была более качественная, водяные знаки выглядели четче, а защитный рельеф — заметнее. Вдобавок французов подвело плохое знание русского языка. Это привело к забавной путанице букв. Например, в основном тексте на ассигнациях в некоторых словах буква «д» превратилась в «л». Получилось: «Объявителю сей госуларственной ассигнации платит ассигнационный банк двадцать пять рублей холячею монетою». А в подписях выпускающих банковских чиновников «Спиридонъ» оказался «Спиридотом», вместо «Павелъ» написано «Павив»…

Точное количество изготовленных по «госзаказу» фальшивых денег неизвестно. Исследователи называют очень внушительные суммы — от 6 до 25 миллионов рублей. Эти капиталы, весьма вероятно, попали на территорию нашего государства вместе с перешедшей границу Великой армией. Есть упоминания, что якобы в обозах ее находилось 34 фургона, груженных такими подделками.

Однако российские реалии разрушили коварные замыслы интервентов. Выяснилось, что фальшивки очень трудно использовать. Крестьяне в качестве платы за продукты предпочитали звонкую монету, а не «бумажки». Кроме того, поддельные ассигнации номиналом 100, 50, 25 рублей были чересчур весомы для масштаба цен, устоявшегося в тогдашней России. Столь крупные купюры не имели широкого хождения, и их просто невозможно было разменять.

Кончилась денежная диверсия Наполеона тем, что в период отступления от Москвы он приказал уничтожить всю оставшуюся нереализованной массу поддельных русских банкнот.

Лошадиные силы войны

— Куда успешнее складывалась подготовка к собственно военным аспектам предстоящей операции против Российской империи, — продолжил Алексей Темников. — Благодаря организаторским талантам и огромной работе, проведенной Бонапартом, удалось собрать к началу похода более 600 000 солдат, 1372 орудия и свыше 180 000 лошадей.

Очень остро стоял вопрос с логистикой русской кампании. Ведь предстояло организовать снабжение на небывалые доселе расстояния, да еще вдобавок по дорогам, которые мало подходили для такой масштабной задачи.

Здесь следует упомянуть о транспортных возможностях интервентов. С 1807 года во французской армии уже действовали специальные обозы, le train des equipages, снабжавшие из армейских магазинов все разбросанные по Европе — от Испании до Польши — воюющие армии Наполеона. Перед началом войны с Россией в общий транспортный парк входило 32 500 упряжных лошадей, 9336 фур и повозок. Плюс еще 6000 лошадей находилось в резерве. Обслуживали все это хозяйство 5672 солдата.

Специально для русского похода были изготовлены тяжелые транспорты, предназначенные для доставки муки на передовую. В них запрягали венгерских и прусских волов, которые при необходимости сами становились источниками пищи для солдат. Однако Наполеон, зная о русском бездорожье, понимал, что тяжелые фуры, способные перевозить до полутора тонн груза, смогут двигаться только по главным трактам России. Поэтому император распорядился оснастить восемь транспортных батальонов более легкими одноконными повозками.

Серьезная проблема в том, что лошади и волы нуждаются в кормежке, а для этого необходимо доставлять фураж или давать животным возможность питаться за счет скошенного сена и выросшего уже овса.

К слову сказать, именно это соображение заставило Наполеона начать боевые действия против России в конце июня, когда ожидалось созревание урожая на русских нивах. Сейчас это может показаться странным, а тогда именно проблемы фуражировки стояли во главе угла при планировании предстоящих военных кампаний.

— Но у противоположной, российской стороны были те же сложности. Там весь военный транспорт тоже работал на конной и воловьей тяге…

— В русской армии снабжение войск осуществлялось с базовых стационарных складов. Оттуда затем шло перераспределение грузов на запасные магазины, расположенные ближе к местам дислокации войск. Далее доставка осуществлялась фурами непосредственно в каждую дивизию, а затем уже все это перегружали в фуры дивизионного обоза. Такая схема должна была позволить избавиться от отягчающих армию больших транспортных колонн.

По свидетельствам современников, выдающуюся роль в деле армейского снабжения сыграл Егор Францевич Канкрин, занимавший в 1812 году должность генерал-интенданта 1-й Западной армии. Обобщив опыт предыдущих войн, он решил реформировать систему армейского снабжения, объединив в одну службу комиссариатскую (отвечавшую за вещевое и денежное довольствие войск, содержание госпиталей) и провиантскую (снабжавшую армию провиантом и фуражом) комиссии. Кроме того, генерал-интендант ввел строгий учет, пресекавший былое казнокрадство.

В январе 1812 года вышло «Учреждение для управления большой действующей армией». Документ четко регламентировал деятельность полевого интендантского аппарата в военное время и конкретизировал все вопросы снабжения армии продовольствием, фуражом и амуницией, эвакуации раненых и т.д., как на своей территории, так и за ее пределами.

Следует отметить, что расположение перед началом войны запасных магазинов русской армии на западной границе ясно показывает, что Александр I и его военачальники не планировали отступления в глубь России. Театр боевых действий предполагался в районе Неман — Западная Двина. Поэтому потеря складов в самом начале боевых действий привела к трудностям со снабжением войск.

Остро стояла проблема нехватки транспортных средств — фур и повозок. Начавшееся отступление наших войск в глубь территории незамедлительно сказалось на лошадях, число которых было немногим меньше, чем у противника. Однако лошади в русской армии к началу событий, согласно действовавшему тогда Уставу, уже были переведены на подножный корм с незначительной дачей овса и поэтому легче перенесли тяготы похода.

Французским «лошадиным силам» пришлось труднее. Обозы с фуражным овсом сразу после форсирования Немана отстали. Резкий переход на питание зеленой травой привел к расстройству пищеварения у животных, а свежескошенный овес или рожь вызывали у них вздутие и кишечные колики. Также негативно сказывались длительные переходы, резкие перемены температуры и небрежение в уходе.

Участник военной кампании писал: «Лошади, взмыленные от работы за день… без крыши над головой, из-за недостатка еды ели зеленые стебли ржи и умирали в большом количестве. Все дороги были покрыты их телами…».

«Французские всадники попросту убегали»

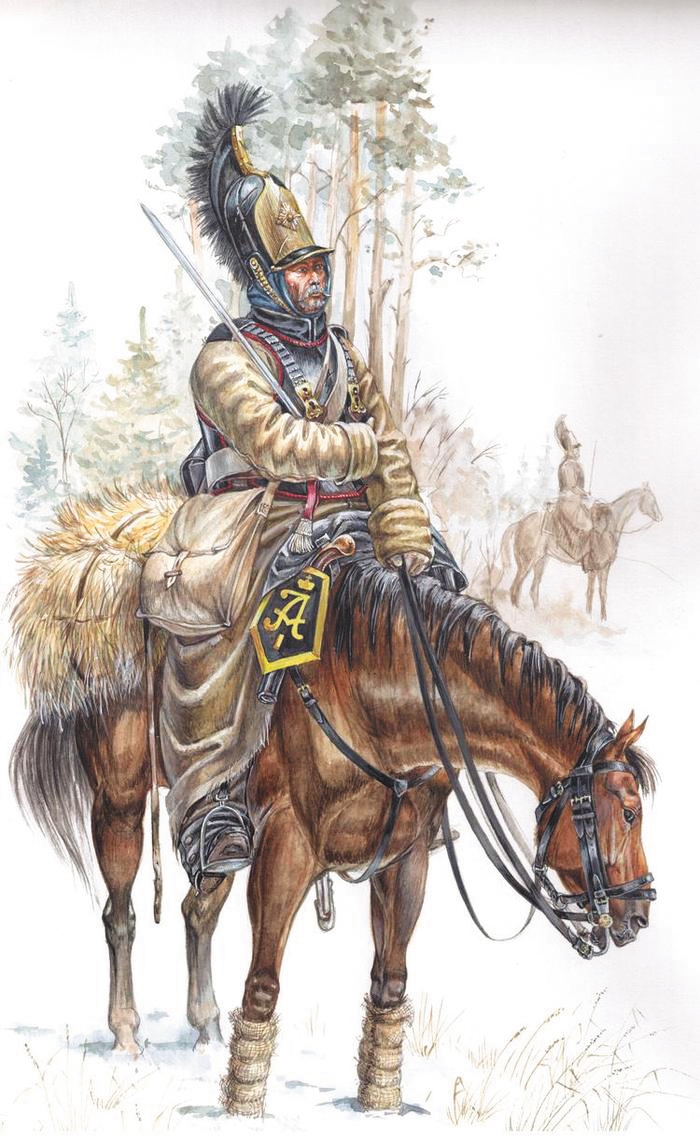

— Поговорим теперь не о тыловых, транспортных лошадях, а об их боевых собратьях. В войне 1812 года огромное значение играла кавалерия.

— Добавьте к этому еще лошадей для артиллерийских упряжек, офицерских коней… В русской армии удалось весьма успешно решить проблему с обеспечением войсковых частей такими четвероногими участниками боевых действий.

Вот конкретный пример. Один из русских артиллеристов сообщал: «Перед начатием Отечественной войны, весною 1812 года, штабс-капитан Марков получил повеление… сформировать в г. Пскове конную роту… Даны ему: молодые офицеры, небольшие кадры старых солдат и рекруты…; лошади же… почти все из степных, полудиких. Задача нелегкая! …С небольшим в четыре месяца рота обучена, готова к походу…».

У французов с кавалерией было не все благополучно. Стремление Наполеона к созданию огромной армии для вторжения в Россию неизбежно вело к снижению качества войск. Полковник 7-го конно-егерского полка граф Альбер де Сен-Шаман писал: «Меня вовсе не радовало, как формируется кавалерия. Молодые новобранцы, которых прислали…, даже не научив управлять конем и выполнять обязанности всадника…, по прибытии в Ганновер восседали на замечательных лошадях, заботиться о каковых не умели». В результате еще до начала боев большинство лошадей уже хромало, страдало от натертых под седлом спин, вызванных неправильной посадкой всадника и отсутствием навыков, как оседлать коня. Новобранцы не были обучены проверять, не трет ли коню седло, и распознавать начало образования потертостей.

Перед войной генерал Дежан, занимавшийся организацией кавалерийских частей, рапортовал, что треть присланных ему лошадей слишком слаба для несения полагающейся ноши, около половины набранных в части кавалеристов-новичков чересчур «мелкие» и не в состоянии орудовать саблей.

Наполеон отреагировал на столь неутешительный доклад следующим образом: «Если я вывожу в поход 40 000…, то прекрасно понимаю, что не могу надеяться получить такое же количество добрых всадников, но я оказываю давление на моральный дух неприятеля, каковой знает, …что у меня есть 40 000 кавалерии. Раз за разом… люди будут скорее раздувать, нежели умалять численность моих полков, репутация которых отлично известна. В день, когда я дам старт походу, впереди меня будет следовать психологическая сила, каковая умножит фактически собранную мной».

Интересное наблюдение участников тех военных событий: оказывается, наполеоновский любимец маршал Иоахим Мюрат совершенно наплевательски относился к вопросам сбережения лошадей вверенных ему кавалерийских соединений. Некоторые историки даже считают его виноватым в гибели французской кавалерии.

Но все-таки истинным виновником являлся сам Наполеон, стремившийся во что бы то ни стало настичь отступающие войска русских, вклиниться между их армиями. Поэтому император гнал кавалерию без отдыха и малейшей передышки вперед.

Эту манеру переняли подчиненные Бонапарта — генералы и командиры частей. С самого начала похода нормой становилось оставлять лошадей без расседлывания на сутки и более, плохое кормление и полное отсутствие заботы о водопое. Капитан французского 16-го конно-егерского полка вспоминал: «Ночью я отправил офицера для объяснения положения генералу с просьбой… раздобыть немного хлеба и… овса. Тот ответил, что находится здесь, чтобы бросать нас в бой, а не откармливать. Так наши лошади на протяжении 30 часов оставались без воды и пищи». Другой участник кампании писал об ужасном запахе, исходившем от заживо гниющих спин лошадей, не расседлывавшихся с самого начала похода в Россию.

Через три недели после начала военных действий адъютант Наполеона Евстахий Сагнушко отмечал, что от изнеможения и слабости «лошади покачивались на ветру». Обер-шталмейстер Императорского двора, дивизионный генерал Арман де Коленкур написал, что испытал изрядный шок, увидев, как после нескольких атак кавалеристам приходилось спешиваться и вести лошадей обратно в поводу. А когда противник контратаковал, всадники попросту убегали, бросая своих изнуренных лошадей, потому что так получалось быстрее.

Фото: ru.wikipedia.org

— С началом военной кампании неизбежны были большие потери противоборствующих армий, в том числе и среди конского поголовья…

— Отечественных мемуаров о первом этапе войны 1812 года сохранилось гораздо меньше, чем иностранных. Однако в архивах все-таки можно найти интересные сведения.

Например, в «Полковой истории 30-го драгунского Ингерманландского полка» указано, что полк находился в арьергарде 1-й Западной армии. Драгуны-ингерманландцы прошли 800 верст за 38 дней и приняли участие в двух боевых столкновениях. Первое для них сражение произошло 23 июня у местечка Кочергишки. Полк предпринял несколько кавалерийских атак против превосходящих сил противника. Командир — полковник Аргамаков 3-й, лично водил полк в атаку, в одной из которых под ним убита лошадь. Потери составили 236 человек убитыми и ранеными.

А 13 июля полк участвовал в сражении при Островно, атаковав правый фланг французов. Потери, которые он при этом понес, весьма внушительны. Один офицер убит, двое попали в плен, трое ранены, в том числе полковник Аргамаков трижды — саблей в лицо, пикой в грудь и правый бок. 171 нижний чин убит или взят в плен. Насколько пострадал конский состав, неизвестно. Однако автор «Истории 30-го драгунского…» приводит данные по утраченным в сражениях вещам, исходя из которых можно подсчитать недостающие после боев предметы конской амуниции. В результате оказывается, что тогда было потеряно 248 лошадей.

Всего в упомянутых двух сражениях полк лишился почти половины личного состава, в том числе четвертой части офицеров. Вследствие этого ингерманландцев вывели в тыл. Позднее полк выполнял военно-полицейские функции в Бородинском сражении, обеспечивал эвакуацию Москвы, которую покинул последним.

Имеются также сведения о еще одной кавалерийской части. Это 38-й драгунский Владимирский полк. Он активно участвовал в боевых действиях под началом полковника Аргамакова 1-го. В столкновениях с французами 27 июля у Ревятичей потерял убитыми и ранеными 13 человек и 18 лошадей. 1 и 2 августа в схватках у Городечно и Дивина полк недосчитался 10 человек и 25 лошадей. 7 августа в схватке при Луцке убито 6 лошадей и столько же ранено.

— Боевые потери в людях, в лошадях нужно было быстро пополнять. С «человеческой составляющей» понятно: шли массовые отправки в действующую армию рекрутов. А откуда брали новых скакунов взамен выбывших из строя?

— Русская армия восполняла убыль в лошадях из резервных кавалерийских депо, начальником которых был генерал от кавалерии А.С.Кологривов. Сделав карьеру еще во времена Павла I, позже он командовал гвардейской кавалерией при Аустерлице, а затем, в 1807 году, был отправлен Александром I в почетную отставку. Однако после нападения на Россию Наполеона знания и опыт этого кавалерийского военачальника вновь пригодились. Кологривов был назначен командовать подготовкой кавалерийских резервов.

Что касается французов, то им приходилось несравненно труднее.

Каждая страна — участник антирусской коалиции обязывалась дополнительно дать Наполеону определенное количество лошадей. Так, например, Пруссия по договору от 24 февраля 1812 года должна была поставить 15 000 голов.

Бонапарт требовал достать столь необходимых для великой армии лошадей любой ценой. Скакунов для легкой кавалерии пригоняли с Пиренеев, Арденн, Бретани. Для драгун и легкой артиллерии животных закупали в Нормандии и Лотарингии. Кирасирские, карабинерские кони и тяжеловозы для крупнокалиберной артиллерии приобретались в странах Рейнского союза.

Накануне войны сложилась очень плачевная ситуация: на 1 января 1812 года армии недоставало 47 000 лошадей. Были реквизированы лошади в Австрии, Италии, Испании, Польше… Но этого оказалось мало. Французам приходилось пускаться на всевозможные уловки. Дошло до того, что они умудрились купить лошадей даже в России, на которую собирались вскоре напасть!

Русский посол в Вене граф Штакельберг отправил 15 марта донесение генералу И.С.Дохтурову: «Совершенно достоверно, что польская кавалерия (из армии Наполеона. — А.Д.) в течение последнего года пополнила свой конский состав лошадьми, купленными в польских губерниях (входивших тогда в Российскую империю. — А.Д.), главным образом в Бердичеве. Меня уверяли в том, что служащие государственной таможни участвуют в этой преступной спекуляции в качестве подрядчиков. В настоящее время французская кавалерия, лишенная лошадей, рассчитывает приобрести их таким же образом». Речь шла о покупке еще 15 000 голов для Великой армии.

Столь дефицитные животные с началом военной компании стали гибнуть и выходить из строя в больших количествах — сотнями, тысячами. Причины этого я уже упомянул выше. Что было делать французам и их союзникам? Выходом из положения стало использование реквизированных крестьянских лошадей.

Артиллерийский капитан А. де Пэксан вспоминал: «…Мы имели сильное вспомогательное средство в маленьких местных лошадках, довольно многочисленных в России… Этих несчастных животных изводили тысячами. Солдаты, зная, что они привыкли к суровой жизни, требовали от них много работы и не проявляли никакой заботы; лошадки погибали в большом количестве. Именно они везли артиллерию, продовольствие, багаж. Все отставшие садились на них и вели их в своих рядах; в конце концов, расход их был действительно чрезвычайный, и, конечно, без них невозможно было бы передвигаться».

Порой на реквизированных крестьянских лошадок вынуждены были пересаживаться даже кавалеристы. Особенно комично выглядели на таких малорослых «коньках-горбунках» оседлавшие их гиганты — кирасиры, ноги которых почти касались земли.

Не те подковы, мусью!

— Весьма распространенное мнение, что победить Наполеона русским помог «генерал Мороз»…

— Конечно, нельзя сбрасывать со счетов влияние нашего сурового климата. Но здесь тоже нужно учитывать конкретные специфические моменты. Например, раз уж мы говорим о кавалерии, — неприспособленность французских лошадей к движению по льду, в то время как русская кавалерия в большинстве своем была перекована для зимней кампании.

Юзеф Грабовский, прикомандированный к Императорской ставке, записал: «Упрямство и высокомерие французов, кои после стольких войн чувствовали себя знавшими все лучше всех и не нуждавшиеся ни в каких советах, помешало им подковать коней подковами с шипами».

В этом смысле кавалеристы-поляки, понимающие, что такое зима в русских широтах, «утерли нос» другим участникам похода Великой армии. Они загодя подготовились к зимним условиям, и потому их кавалерийские соединения выглядели лучше, чем конница других союзников.

Безусловно, для самих французов в то время ведение боевых действий в зимний период было скорее исключением, нежели обычным делом. Об этом с горечью сообщал генерал Арман де Коленкур: «Мы были избалованы предыдущими походами Императора; мир доставался ценою лишений, длившихся всего лишь несколько месяцев».

Привыкшие к победам войска Наполеона всегда рассчитывали на то, что зиму они будут проводить уже во Франции. В итоге Коленкур, так же, как тысячи его сослуживцев, удивлялся потом: «Мне казалось невозможным, чтобы Император мог думать об отступлении во время морозов, тем паче что не было принято никаких предосторожностей для того, чтобы уберечь людей от холода, а также для того, чтобы лошади могли передвигаться по льду».

Бригадный генерал Ван Дедем сообщал, что французы потеряли большую часть артиллерии именно потому, что не удосужились перековать лошадей на шипы. Гладкость подков вела к ужасным последствиям: падения, постоянная скученность, при движении гуськом на остановившихся моментально налетали едущие следом, что нередко вело к опрокидыванию, поломке лафетов пушек и зарядных ящиков.

Но даже с учетом всех упомянутых обстоятельств нельзя принижать роль самой русской армии в грандиозной победе над врагом, покорившим до того почти всю Европу. Это было признано всеми.

Отечественная война 1812 года стала рубежом, после которого роль России в европейской политике резко выросла, а дальнейшее ее историческое развитие пошло по новому пути. Столь же резким стал тогда подъем патриотических чувств и самосознания народа. При этом наши прадеды показали свое миролюбие и отсутствие стремления отомстить побежденным. Девиз русских войск, вошедших во французскую столицу, был такой: «За зло Москвы — добром Парижу!» На Венском мирном конгрессе, проходившем в 1814–1815 гг., страны-победительницы были озабочены получением контрибуций. Исключением стала Россия: «Мы воевали не за деньги, а за идею, православие и победу».

Все ближе день, когда мы будем отмечать 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года и ее главное сражение на Бородинском поле, которое стало выдающимся событием в отечественной и всемирной истории. Но до сих пор потомки и наследники славы героев Бородина задают, казалось бы, простые на первый взгляд вопросы. Как и почему началась та война? Можно ли было ее предотвратить? Какие политические выгоды получила Россия, разгромив Бонапарта?

Павел I ввязался в войну с революционной Францией, не имея достаточных оснований и даже общей границы с ней. Победы Суворова в Северной Италии, а также адмирала Ушакова на Ионических островах и в Неаполитанском королевстве заняли самые лучшие страницы в летописи военной истории России. На их фоне в России никто и не заметил разгромов и капитуляции двух русских армий генерал-лейтенанта Ивана Германа в Голландии и генерал-лейтенанта Александра Римского-Корсакова в Швейцарии.

ВОЙНЫ НАЧИНАЮТ ПОЛИТИКИ, А ЗАКАНЧИВАЮТ ВОЕННЫЕ

В дипломатическом же отношении Россия потерпела полное поражение. Австрийцы потребовали вывода русских войск из Северной и Южной Италии. А англичане, захватив Мальту, отказались возвращать ее рыцарям Мальтийского ордена, гроссмейстером которого стал Павел I.

Суворов еще 14 марта 1799 года сказал в Вене: «Цель – к Парижу! Достичь ее: бить врага везде; действовать в одно время на всех пунктах». И добавил: «В кабинете врут, а в поле бьют!»

Рискну утверждать, что без суворовских побед бегство генерала Бонапарта из Египта кончилось бы не триумфом и «18 брюмера», а военно-полевым судом.

Став Первым консулом, Бонапарт сразу же обратил внимание на нелепость ситуации – Россия воевала со страной, не имеющей общей границы и вообще предметов спора, если не считать идеологий. «Мы не требуем от прусского короля ни армии, ни союза; мы просим его оказать лишь одну услугу – примирить нас с Россией», – писал Бонапарт в январе 1800 года.

Как ни странно, те же мысли пришли в голову и Павлу I. На донесении от 28 января 1800 года русского посланника в Берлине Крюднера, сообщавшего о шедшем через Берлин французском зондаже, император своей рукой написал: «Что касается сближения с Францией, то я бы ничего лучшего не желал, как видеть ее прибегающей ко мне, в особенности как противовесу Австрии».

В декабре 1800 года Россия подписала вместе с Пруссией, Швецией и Данией договоры, возобновлявшие в более широких размерах систему вооруженного нейтралитета 1780 года.

18 (30) декабря 1800 года русский император написал Бонапарту: «Господин Первый Консул. Те, кому Бог вручил власть управлять народами, должны думать и заботиться об их благе». Там же Павел впервые сформулировал принцип сосуществования государств с различным политическим строем: «Я не говорю и не хочу пререкаться ни о правах человека, ни о принципах различных правительств, установленных в каждой стране. Постараемся возвратить миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается».

Примерно в октябре 1800 года граф Растопчин подал императору довольно смелую записку. Я приведу лишь выдержки из нее: «Франция в самом изнеможении своем похваляется в виде завоевательницы обширных земель и законодательницы в Европе».

«Во время французского вооружения Англия вооружила попеременно угрозами, хитростью и деньгами все державы против Франции».

Замечание Павла: «И нас, грешных!»

«Чтоб овладеть торговлею целого света, дерзнула завладеть Египтом и Мальтой. Россия, как положением своим, так равно и неистощимою силою, есть и должна быть первая держава мира… Бонапарт старается всячески снискать наше благорасположение».

Замечание Павла: «И может успеть».

«Но при общем замирении… за исключением Австрии, все сии три державы кончат войну с значительными выгодами. Россия же останется ни при чем, потеряв 23 000 человек. Ваше Императорское Величество дали неоспоримое право истории сказать некогда грядущим векам: «Павел I, вступая в войну без причины, также и отошел от оной, не достигнув до цели своей, и все силы его обращены были в ничто от недостатка упорства в предпринимаемом».

Замечание Павла: «Стал кругом виноват».

Далее Растопчин предлагал проект раздела Турции по соглашению с Пруссией, Австрией и Францией. Он предлагал создать греческую республику под протекторатом России и трех прочих держав, участвующих в предприятии. В предположительном разделе Россия должна была получить Румынию, Болгарию, Молдавию и Константинополь.

В конце записки император приписал: «Апробуя план ваш, желаю, чтобы вы приступили к исполнению онаго. Дай Бог, чтобы по сему было».

Во втором письме к Бонапарту Павел заметил: «Несомненно, что две великие державы, установив между собой согласие, окажут положительное влияние на остальную Европу. Я готов это сделать».

21 тысяча казаков, усиленных артиллерийской бригадой и отрядами калмыков, двинулась на Индию. Армия прошла от Дона 700 верст. Но 23 марта казаков, дошедших до села Мечетное Вольского уезда Саратовской губернии, догнал курьер из Петербурга. Он объявил о кончине Павла I и о том, что новый император повелевает возвращаться домой.

Английский посол в Петербурге сэр Витворт, действуя через свою любовницу генеральшу Жеребцову, урожденную графиню Зубову, организовал и профинансировал офицерский заговор. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в Михайловском замке заговорщиками был зверски убит Павел I.

Александр I был в курсе заговора. При этом офицеры соблюдали приличия и в переговорах с наследником использовали термин: «заставить государя отречься».

Одновременно эскадра адмирала Нельсона 1 апреля 1801 года вероломно напала в Копенгагене на датский флот. Замечу, что с 1792 года Дания придерживалась самого строгого нейтралитета в войне. Часть датских кораблей погибла в бою, а остальные были захвачены англичанами. Однако главной целью англичан была не Дания, а Россия. 14 мая английская эскадра под командованием Нельсона вошла в устье Финского залива.

Александр I потребовал от Нельсона уйти от русских берегов в качестве предварительного условия для проведения переговоров. Англичане дали «спасти лицо» новому императору, и эскадра действительно ушла. Но на переговорах с англичанами царь уступил им почти по всем пунктам. 5 июня 1801 года между Россией и Англией была заключена конвенция, в сущности значительно изменяющая правила вооруженного нейтралитета Екатерины II и разрушающая цель, к которой стремился Павел I при образовании союза северных держав.

6 (17) июля 1800 года, то есть еще до подписания мира с Францией, эскадра адмирала Ушакова покинула Корфу и 26 октября (6 ноября) прибыла на Ахтиарский (Севастопольский) рейд. Но вопреки мнению многих историков и вопреки Парижскому договору военное присутствие России на Средиземном море осталось, хотя и было сильно уменьшено. Так, в начале 1801 года у берегов Италии оставались два отряда русских кораблей в составе шести фрегатов и трех-четырех малых судов. А на территории Неаполитанского королевства оставались три русских батальона пехоты.

КОРАБЛИ ДЕРЖАТ КУРС НА КОРФУ

В Корфу был оставлен русский гарнизон в составе 150 солдат под командованием подполковника Гастфера. На малых островах дислоцировались русские посты по 15–30 человек. Снабжение русских войск на Ионических островах производилось за счет местных жителей.

Вскоре три пехотных батальона были переведены на Корфу. В 1801–1803 годах русские силы на Средиземном море понемногу наращивались. Из Севастополя на Корфу и обратно ежегодно ходило по несколько боевых и транспортных судов.

А теперь из Средиземного моря перенесемся на берега Сены. Вечером 3 нивоза (24 декабря) 1800 года Бонапарт выехал из дворца Тюильри в Оперу, где шла премьера Гайдна. Когда карета проезжала поворот на улицу Сен-Никез, раздался страшный взрыв. После того как дым рассеялся, стало видно, что мостовая и стены разворочены, несколько человек убиты, десятки ранены. Везде обломки развороченной взрывом кареты, искалеченные лошади, кровь, битое стекло, кирпичи, превращенные в щебень. Наполеон остался невредим.

Позже выяснилось, что роялисты подвезли на повозке бочку пороха и подожгли фитиль при виде кареты Первого консула.

Покушение роялистов лишь укрепило авторитет Бонапарта в глазах подавляющего большинства французов. В июле 1802 года во Франции был проведен плебисцит о признании Наполеона пожизненным Первым консулом. «За» проголосовали три с лишним миллиона человек, «против» – 8374 человека.

Тем временем французские роялисты, инспирируемые англичанами, готовили новые покушения на жизнь Наполеона. В ответ в ночь с 14 на 15 марта 1804 года отряд французской конной жандармерии вторгся на территорию герцогства Баден, вошел в Эттенгейм, окружил дом, где находился герцог Энгиенский, арестовал его и тотчас же увез во Францию. Никто из баденских властей и не попытался защитить герцога, все сидели тихо и были довольны уже тем, что их не тронули.

20 марта герцога заточили в Венсенский замок. Вечером того же дня в замке состоялся военный суд, который обвинил герцога в получении денег от Англии и в том, что он воевал против Франции. Без четверти три ночи герцог Энгиенский был приговорен судом к смертной казни, а в три часа его вывели в Венсенский ров и расстреляли.

Позже многие историки будут утверждать, что бедный принц не был причастен ни к каким заговорам. На самом же деле герцог Энгиенский служил в армии принца Конде и был участником ряда роялистских заговоров. Поэтому, а главное, чтобы раз и навсегда пресечь британскую практику политических убийств, Первый консул приказал арестовать герцога и судить его военно-полевым судом.

По всей Европе ходила шутка о том, что громкость протестов монархов по поводу расстрела герцога Энгиенского пропорциональна расстоянию их столиц до Парижа. Так, Александр I протестовал грозной нотой, возмущаясь нарушением неприкосновенности баденской территории с точки зрения международного права.

Наполеон приказал своему министру иностранных дел дать тот знаменитый ответ, который никогда не был забыт и не был прощен Александром, потому что более жестоко его никто никогда не оскорблял за всю его жизнь. Смысл ответа заключался в следующем: герцог Энгиенский был арестован за участие в заговоре на жизнь Наполеона. Если бы, например, император Александр узнал, что убийцы его покойного отца, императора Павла, находятся хоть и на чужой территории, но что можно их арестовать, и если бы Александр их арестовал, то он, Наполеон, не стал бы протестовать против нарушения неприкосновенности чужой территории Александром. Более ясно назвать публично и официально Александра Павловича отцеубийцей было невозможно. Вся Европа знала, что Павла заговорщики убили с согласия Александра, и что он не посмел после своего воцарения и пальцем их тронуть, хотя убийцы Павла находились не на «чужой территории», а в Петербурге и регулярно бывали в Зимнем дворце.

И наши, и французские историки считают, что именно этот обмен нотами привел к началу новой русско-французской войны.

На самом деле все было иначе. Чтобы понять это, перенесемся из Санкт-Петербурга в Севастополь. Там 20 марта 1804 года вышел в море отряд Леонтовича в составе трех больших фрегатов, до предела загруженных войсками и боеприпасами для русских гарнизонов на Ионических островах, с которых, замечу, они давно должны быть вывезены. Напомню, 20 марта – день расстрела герцога. Но севастопольские адмиралы были не в курсе оной экзекуции.

Элементарный расчет показывает, что приказ об отправке войск на Средиземное море «властитель слабый и лукавый» мог отдать не ранее осени 1803 года. Зачем? На Средиземном море мир и благодать, в 1803 году не произведено ни одного выстрела.

Два императора клялись в дружбе и называли друг друга братьями.

Адольф Роэн. Встреча Наполеона и Александра I на плоту в Тильзите. Версаль, Франция, 1807

Нравится нам или нет, но посылка отряда Леонтовича свидетельствует о том, что еще в середине 1803 года Александр I принял решение начать войну, и любые действия Наполеона, как-то: казнь герцога и террористов, мелкие административные изменения в Северной Италии – были лишь предлогом для объявления войны.

И вот вслед за отрядом Леонтовича из Севастополя, Одессы, Очакова и Николаева летом–осенью 1804 года отправляются в Корфу десятки боевых и транспортных судов с войсками, оружием и продовольствием. Кавалерийские и артиллерийские части перевозятся вместе с лошадьми.

8 мая 1804 года из Очакова уходит отряд капитана 1 ранга Салтыкова (корабли «Св. Параскева», «Симеон и Анна» и другие суда) с батальоном Сибирского пехотного полка.

28 июня 1804 года из Севастополя вышел отряд капитана 1 ранга Макшеева в составе корабля «Мария Магдалина» (2-я) и фрегата «Михаил» с 14-м егерским полком.

В июне того же года к Корфу отправился отряд капитана 1 ранга Мессера в составе кораблей «Варахаил», «Победа», а также других судов с Витебским полком.

Ряд судов шел отдельно. 11 августа 1804 года из Одессы на Корфу вышел новый фрегат «Григорий Великия Армении». «Транспорт большого размера» «Григорий» в 1801–1804 годах совершил три плавания на Корфу и обратно.

В итоге численность русских войск на Ионических островах с середины 1803-го до конца 1804 года возросла с 1,2 тыс. человек до 8 тыс. Командовал сухопутными силами генерал-майор граф Анреп.

13 октября 1804 года из Кронштадта на Средиземное море вышла эскадра капитан-командора Грейга в составе двух кораблей и двух фрегатов. 11 января 1805 года эскадра прибыла на Корфу.

Дальше было «солнце Аустерлица», Фридландское сражение и Тильзитский мир. А на Средиземном море в 1807–1808 годах русский флот, не проиграв ни одного сражения, был вынужден по частям сдаться англичанам, французам и неаполитанцам. Так была потеряна большая часть кораблей Балтийского и Черноморского флотов – в несколько раз больше, чем все боевые и навигационные потери русского флота в XVIII веке.

Чего хотел Наполеон? Оккупации России и присоединения ее к Франции? Он никогда и нигде об этом не говорил, да и не знал, что делать с занятыми территориями. Его целью было заставить Александра I выполнять условия заключенных договоров, в том числе поддерживать континентальную блокаду против Англии.

Из-за континентальной блокады Англии Россия несла определенные убытки. Но, с другой стороны, континентальная блокада способствовала укреплению собственной промышленности, как это было в других странах Европы. И, наконец, главные товары, предмет мечтаний помещиков и особенно их жен и дочерей – мебель, кареты, наряды, вино, парфюмерия – все это производилось совсем не в Англии.

Александр 27 апреля 1812 года через графа Куракина передал Наполеону ультиматум. В нем содержалось требование эвакуации из шведской Померании и ряда прусских областей, сокращение данцигского гарнизона и фактической ликвидации континентальной блокады.

Естественно, Александр не рассчитывал, что Наполеон примет его ультиматум, и поэтому еще 21 апреля выехал из Петербурга к армии.

УПУЩЕННЫЙ ШАНС

История, как принято говорить, «не терпит сослагательного наклонения», но, на мой взгляд, нашим историкам пора бы дать ответ, а что было, если бы Наполеон получил в жены русскую великую княжну, а континентальную блокаду царь вел согласно всем статьям договоров? Благо, наши воры все равно нашли бы в ней миллионы лазеек.

А вдруг Наполеон захотел бы присоединить Россию к Франции? Помните князя Николая Болконского: «Эдак он и нас своими подданными запишет…» Нет, Наполеон не был сумасшедшим. К тому же его ожидали новые продолжительные войны в Европе. А главное, «человек смертен и внезапно смертен». Заменить Наполеона было абсолютно некем. Началось бы разрушение Великой империи, а это – опять череда европейских войн. А за это время русский флаг вполне мог взвиться над Босфором и Дарданеллами.

Русская армия покрыла себя славой в сражениях при Бородине, Малоярославце, Красном и на Березине. Впервые в отечественной истории важную роль в разгроме сильного неприятеля сыграли партизанские отряды как из гусар и казаков, так и из крестьян.

Кутузов предостерегал Александра I от «заграничного похода». Надо ли говорить, что мудрый полководец не мог не представить царю убедительные аргументы. Но, увы, Александр I и придворные историки предпочли скрыть это от потомков. Однако достаточно сделать элементарный расчет, чтобы понять справедливость фельдмаршала. К заграничным походам 1813–1814 годов лучше подходит фраза Талейрана: «Это хуже, чем преступление, это – ошибка».

Вспомним формулу Клаузевица: «Война есть продолжение политики иными средствами». К январю 1813 года остатки Великой армии покинули пределы Российской империи (в границах 1811 года). Наполеон не мог и помышлять о повторении Московского похода. С другой стороны, все европейские монархи мечтали о свержении «корсиканского чудовища». Предоставив Европе разбираться с «Буанопартием», Александр I в минимальном варианте мог спокойно приняться за восстановление разрушенной страны, а в максимальном – попытаться занять проливы. Именно в 1813–1814 годах у России был последний шанс взять под контроль Босфор и Дарданеллы, не опасаясь вмешательства Европы.

А что получила Россия, ввязавшись в двухлетнюю чрезвычайно кровопролитную европейскую войну? Англия закрепила за собой важнейшие стратегические пункты Средиземного моря – Мальту, Ионические острова, которые вместе с Гибралтаром позволили ей два века контролировать Средиземное море и Ближний Восток, а также ряд французских колоний по всему миру. Австрия не только вернула отнятые Наполеоном территории, но и приобрела новые, ту же Венецию.

А Россия поначалу получила только часть бывшего Варшавского герцогства. И какова же была реакция на это «освобожденной от узурпатора Европы»?

3 января 1815 года был заключен секретный союз между Австрией, Англией и Францией, направленный против России. Спас Россию от новой войны «враг рода человеческого». Вечером 7 марта 1815 года в Вене в императорском дворце был бал, данный австрийским двором в честь собравшихся государей и представителей европейских держав. Вдруг в разгар празднества гости заметили какое-то смятение вокруг императора Франца: бледные, перепуганные царедворцы поспешно спускались с парадной лестницы, и вообще создавалось впечатление, будто во дворце внезапно вспыхнул пожар. В одно мгновение все залы дворца облетела весть, заставившая всех собравшихся в панике покинуть бал: только что примчавшийся курьер привез известие, что Наполеон покинул Эльбу, высадился во Франции и, безоружный, идет прямой дорогой на Париж.

Людовик XVIII драпанул так быстро, что забыл на туалетном столике оригинал секретного договора от 3 января 1815 года. Наполеон переслал этот договор Александру I. Тот показал документ австрийскому канцлеру Меттерниху, а затем демонстративно бросил его в камин.

Наполеон напугал союзников, и 21 апреля (3 мая) 1815 года в Вене были подписаны русско-прусский и русско-австрийский договоры о разделе Герцогства Варшавского.

Десятки тысяч польских панов, бывших русских подданных, воевавших на стороне Наполеона, были прощены царем и вернулись героями в свои украинские и белорусские имения.

В ноябре 1815 года Александр I подписал Конституцию образованного в составе Российской империи Царства Польского. Эта Конституция была если не более либеральная, то на уровне неписаной британской Конституции. Конституция Царства Польского, с одной стороны, вдохновила панов на новые восстания против царизма. Причем паны ни под каким видом не желали создания польского национального государства. Их программой-минимум была Речь Посполитая в границах 1768 года, то есть с Белоруссией и Правобережной Украиной. А программа-максимум – границы времен князя Витовта «от можа до можа», то есть от Черного моря до Балтики, включая Одессу, Киев, Смоленск и Ригу.

С другой стороны, просвещенная часть русского офицерства была возмущена введением Конституции для злейших врагов России, которые в 1812 году жгли и грабили русские города. При этом Россия осталась без Конституции и управлялась, подобно «Кокандскому ханству» (выражение графа Льва Толстого), «монголо-германской династией Гольштейн-Готторпов-Романовых» (выражение князя Рюриковича Петра Долгорукова). Таким образом, польская Конституция стала одной из причин восстания декабристов.

Александр I, став «коллежским асессором» по части иностранных дел, надеялся сыскать любовь Европы и полагался на «святость союзов». Его брат Николай I в 1848 году кинулся спасать развалившуюся Австро-Венгерскую империю. Опять же ради стабильности и порядка в Европе. Боевые и санитарные потери русской армии в ходе Венгерского похода 1848 года составили десятки тысяч человек. А на деньги, потраченные на спасение императора Франца Иосифа I, можно было построить сто (!) пароходов-фрегатов типа «Владимир». (Это был единственный по-настоящему боевой пароход на Черном море к 1854 году.)

Затем была Крымская война 1853–1855 годов. А также «благодарность» России от императора Франца Иосифа I в 1854–1855, 1877–1878 и 1914–1917 годах.

Увы, наши политики не сделали должных выводов из истории своего Отечества и вновь надеются на святость союзов и любовь Запада к России. На святость союзов понадеялся в 1914 году Николай II, а позже – Брежнев, заключивший Хельсинкское соглашение, предусматривавшее нерушимость европейских границ, Договор о противоракетной обороне и многое другое. Перечень политиков-любителей союзов с Западом можно продолжить и далее.

Зато у нас осуждают британских премьеров за их любимое изречение: «У Англии нет постоянных врагов и постоянных союзников, а есть только постоянные интересы».

Официальным началом Отечественной войны считается 24 июня 1812-го, когда французские войска пересекли границу Российской империи. Это произошло на реке Неман.

Интересно, что первое воззвание к армии, то есть фактическое объявление войны, было сделано Наполеоном не когда-нибудь, а 22 июня (по новому стилю). Как видите, дата совпадает с началом другой страшной войны – Великой Отечественной. И в обоих случаях армии Наполеона и Гитлера были общеевропейскими.

Наполеон был уверен в своем блицкриге. Французскому послу в Варшаве он сказал, что рассчитывает все закончить за пару сражений.

Начало Русской кампании

Когда рассуждают о возможных военно-оперативных планах Наполеона, то обычно взвешивают всего два варианта: его поход на Петербург или Москву. Правда, во французских бумагах еще фигурирует киевское направление, и большими сторонниками этого движения выступали поляки. Особенно Михал Сокольницкий, который возглавлял тогда военную разведку Наполеона. В дальнейшем этот план был отвергнут. А вот Санкт-Петербург и Москва – это дело совершенно другое.

Почему он пошел на Москву? По простой причине. На самом деле ему не нужен был ни один из этих городов, ему необходим был мир, разумеется, на условиях Франции. Этот мир он мог завоевать, разбив русскую армию. Он рассчитывал это сделать в приграничных битвах.

В ночь на 24 июня армия Наполеона пересекла русскую границу в четырех точках, однако скорость наступления была низка. Виноваты в этом были не только гигантские расстояния России и печально известные русские дороги. Народ оказал французской армии совсем иной прием, нежели в Европе.

Когда шли французы, на полях стоял хлеб, который крестьяне специально не убирали, чтобы не отдавать его врагам. Но настоящее сопротивление имела возможность оказать, разумеется, только регулярная армия.

Французская группировка, которая переправлялась под Ковно, достаточно быстро дошла до Риги в направлении Петербурга. А вот группировка, переправлявшаяся под Гродно, практически сразу же завязла в боях с русской армией на территории современной Беларуси.

Перед вторжением Бонапарта российские войска рассредоточились в 3-х местах: под Вильно, около Волковыска и на Волыни. Наполеон планировал разбить три наших армии поодиночке. Российские войска отступают.

24 июня армия Багратиона уже находится в местечке Мир (Белоруссия). Генерал принимает решение оставить в Мире корпус казаков Матвея Платова, чтобы они как можно дольше задерживали французские войска. А 27 июня началась битва, которая вошла в историю как «Битва под Миром».

Конница генерала от кавалерии Платова, в задачу которой входило прикрытие отступления 2-й русской армии, смогла наголову разбить наступающую регулярную польскую кавалерию под командованием генералов Рожнецкого и Каминского.

Битва под Миром стала первой победой российских войск в кампании 1812 года. Она подняла дух воинов и позволила армии Багратиона отдохнуть два дня в Несвиже, а затем через Бобруйск и Быхов пройти к Смоленску и там объединиться с 1-й армией Барклая.

Еще более серьезное сопротивление встретила Великая армия под Могилевом. Город находился на пути наступления армии Багратиона к Витебску, где планировалось ее соединение с войском Барклая. Но маршал Даву опередил Багратиона, и путь к Витебску был закрыт. Существовала реальная угроза, что французы преградят дорогу и на Смоленск, лишив русскую армию последнего шанса на соединение.

9 июля 1812-го в местечке между деревушками Салтановка и Буйничи произошло 9 июля 1812-го в местечке между деревушками Салтановка и Буйничи произошло сражение русских казаков полковника Сысоева с французским арьергардом. Сысоев блестяще выполнил поставленную ему задачу: обнаружил арьергард противника и разбил его, взяв в плен несколько офицеров и около двухсот солдат.

Двумя днями позже здесь произошло крупное сражение. Французы, уже заняв Могилев, узнали, что со стороны Бобруйска движется арьергард 2-й армии Багратиона. И именно здесь, у речушки Салтановки, они решили преградить путь русской армии.

Багратион планировал силами корпуса генерала Раевского связать французов, а основные силы переправить через Днепр и вывести через дорогу к Витебску или Смоленску для соединения с Барклаем-де-Толли. Несмотря на невыгодные позиции, русские солдаты ценой своих жизней выполнили поставленную Багратионом задачу.

Спустя сто лет после сражения офицеры полков, принимавших в нем участие, собрали средства на постройку часовни-памятника, стоящей и поныне. Другой памятник в честь самой первой победы русских в войне 12-го года был установлен в это же время в белорусском городе Кобрин.

Бой за Кобрин носил ожесточенный характер. Союзнические части Наполеона еще не могли поверить, что слово «поражение» применимо к Великой армии. 3-я армия Тормасова, которая базировалась в районе города Луцк, пошла в северном направлении для того, чтобы освободить города Брест и Кобрин. Здесь завязался тяжелый девятичасовой бой.

Генерал Тормасов в рапорте Александру I сообщал, что неприятель несколько раз пытался выйти из города, но каждый раз русские войска отбрасывали его, нанося большой урон убитыми и пленными. Капитуляция саксонского корпуса состоялась у стен Спасского монастыря.

Кобринская победа была по достоинству оценена современниками еще в 1812 году. Со стен Петропавловской крепости в столице Российской империи был дан первый салют в честь победы в битве под Кобрином.

А к столетию войны, в 1912 году, в Кобрине был сооружен памятник, который символизировал эту победу. К сожалению, во время I Мировой войны кайзеровские войска, оккупировавшие эти места, сняли памятник и, скорее всего, отправили его на переплавку. И только в 1951 году кобринский скульптор восстановил данный памятник, но он имел уже немного другой вид.

Большинство западных историков, которые считают, что Наполеон проиграл Русскую кампанию, не потерпев ни одного поражения, делают исключение и признают победу русских под Кобрином.

Русская армия

Прославленный русский генералиссимус Суворов не проиграл ни одного сражения. А ведь в 1812 году в армии еще служили ветераны, которые воевали под его командованием. Несмотря на отступление первых месяцев, каждый русский солдат надеялся на победу.

Русская армия была хорошо оснащена. Это обеспечивалось достаточно развитой военной промышленностью и поставками союзников. Точность стрельбы из ружей была тогда весьма условной. В основном стреляли строем в направлении чего-нибудь. Офицер, находящийся сбоку шеренги, командовал: «Товсь» и показывал шпагой, в каком направлении нужно стрелять и на какой высоте держать ружье.

Основной силой во время сражения была артиллерия. Русская артиллерия считалась одной из лучших в Европе. Несмотря на то, что Наполеон сам был артиллеристом, французы зачастую проигрывали нам артиллерийские дуэли. В бою русских отличала особая стойкость. В сочетании с невероятным мужеством и героизмом русских солдат наша артиллерия стала реальным препятствием на пути Великой армии.

Кавалерия была важнейшей частью нашей армии. Тяжелая кавалерия состояла из кирасиров и драгун. Первые действовали в плотном строю и в ходе боя наносили массированные удары. Вторые атаковали или оборонялись как в конном, так и пешем строю. По некоторым оценкам русская кавалерия считалась более подготовленной, чем французская, и отличалась повышенной маневренностью, особенно когда в ее составе действовали казаки.

Как известно, наличие правил сковывает армию. Преимуществом же казаков было то, что они воевали для того, чтобы выжить и победить. В бой казаки шли на легких лошадях, рассыпаясь по всему полю, и их атаки приводили неприятеля в ужас. Не раз из-за внезапных атак казаков Наполеону приходилось менять свои планы. Он сам в этом признавался и неоднократно отзывался о казаках с большим уважением. А вот к русской армии в целом он никакого уважения не проявлял.

Основой российского казачества было донское казачье войско. Но в Отечественной войне приняли участие все казачьи области Российской империи. Генерал-губернатор Малороссии Я.И. Лобанов-Ростовский набрал семнадцать полков малороссийского казачества для ведения войны против французских оккупантов.

Кроме того, были созданы черниговский и полтавский казачьи полки из казаков, живших на Украине. И они тоже себя хорошо показали. Малороссийские казаки проявили воинственный дух. В одном только 3-м черниговском полку Шапошникова-Сахно было 34 георгиевских кавалера. Воевали они с такой отвагой и храбростью, что сам атаман Платов взял многих из них в свой знаменитый «летучий корпус».

В российской армии служили не только русские. Как и двести лет назад, во времена народного ополчения Минина и Пожарского, татары, башкиры, чуваши, мордва, марийцы, удмурты, калмыки добровольно встали на защиту своего Отечества. Патриотический порыв был очень высок.

Успехи русской армии были бы невозможны без талантливых полководцев. Русский генералитет образца 12 года представлял собой срез национальных и иных особенностей имперской России. Это вызывало столкновение по военным, политическим и личным вопросам, что вело к возникновению в среде генералов разного рода коалиций. Например, «русская партия» стремилась, чтобы на место Барклая-де-Толли, являвшегося остзейским немцем по происхождению, главнокомандующим назначили Багратиона.

Отступательная стратегия была непопулярна в нашем обществе. Главное недовольство Барклаем возникло под Смоленском, когда русские армии соединились. Михаила Богдановича в войсках называли «Болтай-да-и-только».

Однако многие историки считают, что стратегию, которую проводили русские, можно назвать исключительно умной. Эта стратегия исходила напрямую от императора Александра и в равной степени от Барклая-де-Толли, чье значение иногда недооценивают. Он был против идеи скорого сражения.

Почти треть высшего генералитета состояла из немцев. Русские дворяне-патриоты считали, что важнейшие решения принимаются без них. Это привело к появлению «русской партии», которая выдвинула на первый план Багратиона.

А когда Александром Первым было принято решение назначить Кутузова, то партия его поддержала. Во-первых, он был старше всех в чине. Во-вторых, он недавно получил титул князя. Но самое главное, что Михаил Илларионович был русским. В него верили войска, сложив поговорку: «Кутузов побьет французов». Все надеялись, что с его приходом мы закончим отступать, но этого не случилось.

В течение первых месяцев войны складывалось впечатление, что армия Наполеона никак не может догнать основные силы отступающих русских. Бонапарт надеется, что где-то в районе Витебска ему удастся разгромить главные силы нашей армии или хотя бы западную армию Барклая. Этого не произошло.

И вот здесь наступает первая оперативная пауза. Наполеон все еще продолжает взвешивать, что ему делать дальше: либо идти вслед за русской армией, надеясь на то, что ему удастся ее догнать и разгромить, либо же остановиться в Витебске. Очень много факторов заставляло Наполеона остановиться, но еще больше причин вынуждало двигаться дальше.

Пауза длилась недолго. В боях на подступах к Смоленску особо отличилась дивизия генерала Неверовского. Более сорока раз русская пехота, примкнув штыки к ружьям, отбивала атаки кавалерии французского маршала Мюрата.

Наполеон, рассчитывая, что наше войско сосредоточит в этом месте все силы, подготавливает основной удар посредством 185000-й армии. Барклай принимает решение оставить город. Хотя Багратион был против. Французам, лишившимся в бою более 20000 человек, достались лишь руины города. Русская армия, несмотря на оставление Смоленска, не утратила боеспособности.

Бонапарт же направился к Москве. Разумеется, русская армия не могла сдать Первопрестольную без большого сражения. В этом Наполеон был убежден и не просчитался. Когда Кутузов дошел до Бородино, то дальше уже отступать было совершенно невозможно.

Любая война – это не только стратегия, которую разрабатывают полководцы. Любая война – это тяжелый, изнуряющий труд простого солдата. Ночи без сна, огромные расстояния и бесконечные дороги, которые он мерит своими шагами. Во всех войнах, которые вела Россия с теми, кто приходил на ее землю с мечом, русский солдат отличался огромным терпением, выдержкой и самоотверженностью. Это отмечали даже враги.

Бородино

Своим почти беспрерывным отступлением русская армия втягивала Великую армию вглубь России. Но когда до Москвы оставалось совсем немного, Кутузов уже не мог не дать генерального сражения.

Выбирая место для дислокации русских войск, фельдмаршал принял решение остановиться и дать бой у села Бородино. Наполеон был в предвкушении давно ожидаемого им генерального сражения. Он воодушевлял своих солдат не только словами, но и портретом единственного законно рожденного сына. В русских частях служили молебны перед иконой Богородицы, вывезенной из оставленного Смоленска.

Мы-то сегодня знаем, сколько сил было у Наполеона, но Кутузов полагал, что армия противника перед Бородино насчитывает примерно 180000 человек. На самом деле французов было 135000, русских – 120000. Левый фланг наших войск защищали части 2-й армии Багратиона и Семеновские флеши, правый – 1-я армия Барклая, а Смоленский тракт заслонял III пехотный корпус Тучкова.

Расположение русских позиций объективно диктовало Наполеону тактику фланговых ударов. По крайней мере, маршал Даву такое предложение сделал, однако Наполеон отказался. Ведь русская армия могла снова отойти, что ему было не нужно. Поэтому он вынужден был принять решение о фронтальных атаках, что неизбежно влекло очень большие потери со стороны французских войск при наступлении на Кутузова.

Разбить русских будет непросто, это Наполеон понял еще накануне Бородино, во время битвы за Шевардинский редут, которая во многом оказалась для французов случайностью. Возможно, и для русских тоже. Наш историк Александр Смирнов специально изучал конфигурацию Шевардинского редута и выяснил, что самый длинный фас этого укрепления сооружен по направлению к Смоленскому тракту, который вел в обход. То есть наиболее вероятным и опасным Кутузову сначала представлялись фланговые удары, о которых говорил маршал Даву.

Русское командование начало отводить войска к Семеновским высотам. Но не успели. 5 сентября в полдень Наполеон начал стремительную атаку. Бой у Шевардино замедлил продвижение французов на наши основные позиции, где в это время велись работы по возведению оборонительных сооружений.

Атака французов заставила русских упорно защищать Шевардинский редут и несколько раз его контратаковать. Этот бой продолжался до ночи. Потери были очень значительные. Мы потеряли примерно 6000 человек убитыми и ранеными, французы – где-то 4500. Героизм, проявленный защитниками редута под командованием Горчакова при трехкратном превосходстве неприятеля, укрепил дух наших воинов перед главным сражением.

После отвода левого фланга к Семеновским высотам Кутузов сильно изогнул боевую линию русской армии, но сохранил основные позиционные преимущества. В случае неудачи Михаил Илларионович мог отвести войска по Новой Смоленской дороге.

7 сентября в 7:00 Бородинское сражение началось. Все нападение французов в этом сражении выглядело как громадное захождение правым плечом. Понятовский идет по Смоленскому тракту, Ней прорывает оборону севернее села Семеновское, Даву кидается на флеши, а Богарне становится осью битвы, атакуя батарею Раевского.

Бремя первого удара существенно превосходящих сил врага приняли на себя солдаты генерала Воронцова и 27-я дивизия пехоты Неверовского у села Семеновское. Французы неоднократно брали Семеновские флеши, но русские выбивали их оттуда. В ходе одной из контратак здесь получил смертельное ранение Багратион.

Русские войска, выравнивая линию обороны, организованно отошли на один километр, к Семеновскому оврагу. Французская артиллерия могла вести так называемый «анфилирующий огонь», то есть она могла перекрестным огнем уничтожать не только передовые русские порядки, но и наносить большой ущерб нашим резервам. Можно вспомнить «Войну и мир» Толстого, как полк князя Андрея провел большую часть дня в тылу, однако потерял треть людей.

Когда русские продолжали защищаться возле Семеновского оврага, оставив Багратионовы флеши, как их иногда называют, то Наполеон понял, что есть последний шанс заставить русскую армию почувствовать себя пораженной и привести ее в замешательство – это овладеть Курганной высотой. Как тут не вспомнить знаменитый эпизод Бородинской битвы – рейд Платова и Уварова. Бонапарт уже собирался задействовать гвардию. Но узнав об ударе казаков, остановил атаку. Двухчасовая пауза сыграла заметную роль в ходе Бородинского сражения.

Курганная батарея, названная впоследствии «батареей Раевского» в честь командира седьмого пехотного корпуса, организовавшего ее оборону, была центром русской позиции. Оборонять батарею Раевского было целесообразно до тех пор, пока существовала связь с артиллерийскими укреплениями у деревни Семеновское. Когда около полудня эта деревня перешла в руки французов, и там стояли уже неприятельские батареи, то удерживать дальше батарею Раевского, которая оказывалась под огнем французской артиллерии, стало нецелесообразно.

В бою за Курганную высоту погиб генерал Кутайсов, а израненный генерал Лихачев попал в плен. При организации наших контратак особенно отличился генерал-майор Ермолов.

На самом краю левого фланга наших позиций корпус Николая Тучкова, смертельно раненого в бою, сорвал три попытки обходного маневра польского генерала Понятовского. Нашей армии удалось выровнять линию обороны и закрепиться на новых позициях.

У Семеновского героически погиб командир Ревельского пехотного полка младший брат Николая Тучкова Александр. В одной из атак, когда солдаты его полка дрогнули, Александр Тучков, взяв знамя, первым пошел в бой. Картечь разбила ему грудь, рядом разорвалось пушечное ядро. Наши общие потери составили 44000 человек, из них 27 генералов, в том числе четыре убитыми.

Это грандиозные потери. Военная социология говорит, что такие потери приводят к абсолютной деморализации армии, она бежит. Но наше войско не бросило свои позиции. Объективную оценку этому сражению дал наш противник в лице Наполеона. Он сказал, что французы снискали здесь славу победителя, а русские – славу быть непобедимыми.

Враг потерял 30000 человек, из них ранеными – 22000. Убито было 8 наполеоновских генералов, еще 22 – ранены. Если судить по результатам сражения, то мы не оставили поля. Почти все позиции, на которых начиналось сражение, оставались за русской армией и к его исходу. Бонапарт не сумел разбить наше войско и заставить российского царя капитулировать. Кутузов в глазах народа стал спасителем Отечества. Именно он, а не Александр I или кто-то другой.

Отечественная война 1812 года: сдача Москвы, отступление Наполеона