-

Оборот грузового вагона. Его основные элементы. Значение ускорения оборота вагона.

-

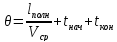

Оборот вагона

– это время от начала погрузки до

начала следующей погрузки в тот же

вагон, т.е. время в сутках или часах,

затрачиваемое вагоном на выполнение

одного перевозочного цикла. -

Оборот может

находиться по следующим формулам:

-

Ɵ = 24 (Ɩо/

Vуч+ Ɩо/Lтех

* tтех + Км

* tгр)

-

Оборот вагона

нормируетсяпо трём основным

элементам: -

1)времени

нахождения вагона в движении, ч: -

-

2)времени

нахождения вагона на технических

станциях (с переработкой и без

переработки), ч: -

-

3)времени

нахождения вагона на станциях погрузки

и выгрузки, ч: -

Км*tгр,

-

Где Ɩо– полный рейс вагона;lo

= -

Vуч.

– участковая скорость движения поездов,

км/ч; -

Lтех.

– вагонное плечо, т.е. ср. расстояние

между техническими станциями;Lтех= -

tтех.

– время простоя вагона на одной

технической станции, ч; -

Км– коэффициент местной работы;Kм=

-

tгр.– время нахождения на станции

погрузки/выгрузки.tгр

=

-

,

-

—

полный рейс— полное расстояние,

покрываемое единицей за время перевозки

(за оборот);

-

—сред.

скорость движения тр. единицы на рейсе; -

—время

пребывания в пункте отправления и в

пункте назначения.

-

! Необходимо

стремиться к уменьшению времени

оборотавагона (к ускорению оборота).

Это важнейшая задача любого вида

транспорта. Чем меньше оборот, тем

большую перевозочную работу можно

выполнить одним и тем же наличным

парком подвижного состава! -

Большое влияние

на ускорение оборота вагона оказали

мероприятия по широкому внедрению на

ж/д сети электрической и тепловозной

тяги, усилению и реконструкции пути,

переводу вагонного парка на автоматическими

сцепку, внедрению устройств автоматики

и телемеханики. Наряду с осуществлением

технического реконструкции важное

значение имели дальнейшее совершенствование

технологии работы станций, обеспечение

ритмичной работы всех подразделений

ж. д., широкое распространение передовых

методов труда. -

Пути дальнейшего

ускорения оборота вагонов: сокращение

гружёного рейса вагона путём устранения

нерациональных перевозок; сокращение

порожнего пробега вагонов; комплексная

механизация погрузочно-разгрузочных

работ и сокращение простоя вагонов

под грузовыми операциями; дальнейшее

повышение скорости движения грузовых

поездов; сокращение их простоев на

станциях; совершенствование всей

системы управления железнодорожный

транспортом.

-

Виды станционных интервалов в графике движения поездов. Методика их расчета.

-

Станционные

интервалы— это минимальные промежутки

времени между прибытием, отправлением

и проследованием поездов на раздельном

пункте. -

Различают:

-

1)

интервал неодновременного прибытия— минимальный промежуток

времени от момента прибытия на станцию

однопутного участка поезда одного

направления до момента прибытия

(проследования через неё) поезда

встречного направления. -

τн.п

= tоп + tвх

+ 0,06 * (lвх + lт

+ lп/2) / vвх

, мин -

где

tоп– время на операции по

подготовке приема четного поезда (0,2

мин.); -

tвх– время на восприятие машинистом

входного сигнала (0,1 мин.); -

lвх– расстояние от входного сигнала до

оси станции -

lт– длина тормозного пути;

-

lп– длина поезда, м;

-

vвх– средняя скорость входа поезда на

станцию. -

2)

интервал скрещения— минимальное

время от момента проследования или

прибытия на станцию поезда до момента

отправления на тот же перегон другого

поезда встречного направления; -

τскр

= tоп + tвх

+ 0,06 * (lп / 2 vпр),

мин -

где

vпр– скорость проследования

поезда через станцию vпр= vвх. -

3)

интервал попутного следования—

минимальное время от момента прибытия

поезд на соседний раздельный пункт до

момента отправления с данной станции

на освободившийся перегон следующего

поезда попутного направления; -

τп.с.

= 0,06 * (lп / 2vпр)

+ 0,06 * [(lвх + lт

+ lп /2) / vвх]

+ tвх, мин -

4)

Интервал попутного прибытия–

минимальное время от момента прибытия

на станцию одного поезда до момента

прибытия на эту же станцию попутного

поезда. -

τп.п.

= 0,3 + 0,06 * (lвх + lт

+ lппас/2) / vпр

пас , мин -

где

lппас– длина поезда пассажирского

(225 м); -

vпр

пас– скорость пассажирского поезда

(80 км/ч). -

5)

Интервал попутного отправления–

минимальное время от момента отправления

со станции одного поезда до момента

отправления другого поезда попутного

направления. -

τп.о.

= 0,25 + 0,06 * (lп /2 +

lбл + lппас

/2) / vот, мин. -

где

vот– скорость пассажирского

поезда; -

lбл– длина между выходным и следующим за

ним светофором (длина III блок участка),

м. -

Уменьшение

величины с. и. повышает пропускную

способность прилегающих к раздельному

пункту перегонов, а на однопутных

линиях сокращает простой поездов при

скрещении. Нормы наименьших значении

с. и. устанавливаются для каждого

раздельного пункта с учетом требований

безопасности движения и времени

выполнения всех операций с поездами

и локомотивами; ими пользуются при

составлении графиков движения поездов,

при расчетах пропускной способности

и для оперативной работы поездных

диспетчеров.

Как называется продолжительность одного производственного цикла работы грузового вагона от момента погрузки до момента следующей погрузки?

Оборот вагона

Среднесуточный пробег вагона

Время нахождения вагона в движении

Найти другие ответы на вопросы

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2003 г. N 5203

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 сентября 2003 г. N 67

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРОКОВ ОБОРОТА ВАГОНОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ ПОГРУЗКИ ГРУЗОВ В ВАГОНЫ И ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ ИЗ ВАГОНОВ

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок разработки и определения технологических сроков оборота вагонов и технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов.

Первый заместитель Министра

Б.Н.МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕН

Приказом МПС России

от 29 сентября 2003 г. N 67

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРОКОВ ОБОРОТА ВАГОНОВ, А ТАКЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ ПОГРУЗКИ ГРУЗОВ В ВАГОНЫ И ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ ИЗ ВАГОНОВ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 10 января 2003 года N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) (далее — Устав).

1.2. Технологические сроки оборота вагонов и технологические нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов устанавливаются в договорах на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и договорах на подачу и уборку вагонов.

1.3. Технологические сроки оборота вагонов и технологические нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов используются перевозчиком, владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее — владелец инфраструктуры), грузоотправителями, грузополучателями, владельцами или пользователями железнодорожного пути необщего пользования при:

разработке технологического процесса работы железнодорожной станции;

разработке единого технологического процесса работы железнодорожного пути необщего пользования и железнодорожной станции примыкания;

определении перерабатывающей способности железнодорожного пути необщего пользования.

1.4. Технологические сроки оборота вагонов рассчитываются и устанавливаются перевозчиком по согласованию с владельцем или пользователем железнодорожного пути необщего пользования, обслуживающим грузоотправителей, грузополучателей своим локомотивом.

1.5. Для железнодорожных путей необщего пользования, имеющих среднесуточный грузооборот 100 и более вагонов, технологический срок оборота вагонов рассчитывается и устанавливается в единых технологических процессах работы железнодорожных путей необщего пользования и станций примыкания.

1.6. Технологические нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов устанавливаются в соответствии с методикой по разработке и определению технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов (далее — методика), утверждаемой в установленном порядке.

Если на местах общего и необщего пользования при погрузке и выгрузке силами и средствами грузоотправителя, грузополучателя, владельца или пользователя железнодорожного пути необщего пользования применяются погрузочно-разгрузочные механизмы, устройства и сооружения или механизированным способом производится погрузка и выгрузка грузов, технологические нормы на которые не приведены в приложении N 1 к методике, технологические нормы на погрузку и выгрузку разрабатываются перевозчиком по согласованию с грузоотправителем, грузополучателем, владельцем или пользователем железнодорожного пути необщего пользования расчетным способом в соответствии с методикой.

II. Порядок разработки и определения технологических сроков оборота вагонов

2.1. При расчете технологического срока оборота вагонов учитываются следующие элементы операций с вагонами:

маневровая работа по передаче вагонов с выставочных железнодорожных путей на железнодорожные пути необщего пользования и обратно;

маневровая работа по расформированию групп вагонов (если это требуется по технологии);

маневровая работа по расстановке вагонов по местам погрузки, выгрузки и их уборке после выполнения грузовых операций;

выполнение грузовых операций;

маневровая работа по перестановке вагонов в процессе выполнения сдвоенных операций;

маневровая работа по формированию групп вагонов (если это требуется по технологии);

приемо-сдаточные операции;

прочие операции (взвешивание, ожидание подачи и уборки на места погрузки, выгрузки, межоперационные простои).

Расчетное время на выполнение маневровых операций на железнодорожном пути необщего пользования определяется суммированием времени движения, необходимого на выполнение полурейсов (полурейсом считаются перемещения по станционным путям вагонов с локомотивом или одного локомотива без перемены направления движения), времени, затрачиваемого на подготовительные и заключительные операции, и указывается в таблице N 1.

Таблица N 1

Продолжительность маневровых операций

| N п/п | Операция | Полурейс | Длина полурейса, м | Число вагонов | Продолжит. выполнения операции, мин. | Примечание | |

| Начало | Окончание | ||||||

| 1 | Подача вагонов на места погрузки, выгрузки | ||||||

| 2 | … |

Продолжительность каждого полурейса (Т_пр):

T_пр = a + b m_c, (2.1)

где а — время полурейса, затрачиваемое на передвижение локомотива без вагонов, мин.;

b — дополнительное время на каждый вагон из группы, связанное с изменением ее длины, массы, мин.;

m_с — число вагонов в группе.

Время на подготовительные и заключительные операции, связанные с подачей и уборкой вагонов, устанавливается в соответствии с нормами на подготовительно-заключительные технологические операции, приведенными в приложении N 1 к настоящему Порядку.

2.2. Затраты времени на выполнение маневровой работы по расформированию групп вагонов на вытяжных путях зависят от способа производства маневров (рейсами осаживания или толчками) и уклона пути следования отцепов по вытяжному пути и стрелочной зоне.

К вытяжному пути относится станционный путь, являющийся продолжением группы сортировочных, погрузочно-выгрузочных или иных путей и предназначенный для выполнения маневровой работы.

Осаживанием вагонов считается соединение на железнодорожных путях отцепов (вагон или группа сцепленных между собой вагонов одного назначения, отделяемая от подвижного состава в процессе его расформирования), не подошедших вплотную один к другому и не сцепившихся после роспуска их с сортировочной горки.

Технологическое время на выполнение маневровой работы по расформированию групп вагонов с вытяжных путей (Т_рф) определяется по формуле:

Т_рф = A g_o + Б n_c, (2.2)

где А, Б — нормативные коэффициенты, учитывающие затраты времени на заезд локомотива к группе вагонов, перемещение вагонов на вытяжной путь, осаживание (или толчки) для сортировки вагонов и оттягивание вагонов после ряда толчков. Значения коэффициентов А и Б приведены в таблице N 2;

g_о — среднее количество отцепов в расформировываемой группе вагонов;

n_с — среднее количество вагонов в группе.

Таблица N 2

Значение коэффициентов А и Б при определении затрат времени по расформированию групп вагонов на вытяжных путях (мин.)

| Приведенный уклон пути следования отцепов по вытяжному пути и 100 м стрелочной зоны, промилле | Способ расформирования вагонов | |||

| рейсами осаживания | толчками | |||

| А | Б | А | Б | |

| Менее 1,5 | 0,81 | 0,40 | 0,73 | 0,34 |

| 1,5 — 4,0 | 0,41 | 0,32 | ||

| Более 4,0 | 0,34 | 0,30 |

При сортировке вагонов серийными толчками к величине Т_рф прибавляется время на осаживание вагонов:

Т_ос = 0,06 n_c. (2.3)

Общие затраты времени на выполнение маневровой работы по расформированию групп вагонов на железнодорожном пути необщего пользования не должны превышать 30 минут.

2.3. Затраты времени на выполнение маневровой работы по формированию групп вагонов на железнодорожном пути необщего пользования (Т_ф) сводятся к устранению разницы по высоте между продольными осями автосцепок более 100 мм, постановке вагонов прикрытия и определяются по формуле:

Т_ф = В + Е n_ф, (2.4)

где В, Е — нормативные коэффициенты, значения которых зависят от количества операций р_о (среднего числа расцепок вагонов, подлежащих формированию, в местах несовпадения продольных осей автосцепки и постановки вагонов прикрытия). Значения этих коэффициентов приведены в таблице N 3.

Таблица N 3

Значения нормативных коэффициентов для определения технологического времени на формирование групп вагонов, мин.

| р_о | В | Е |

| 0 | ||

| 0,05 | 0,16 | 0,03 |

| 0,10 | 0,32 | 0,03 |

| 0,15 | 0,48 | 0,03 |

| 0,20 | 0,64 | 0,04 |

| 0,25 | 0,80 | 0,05 |

| 0,30 | 0,96 | 0,06 |

| 0,35 | 1,12 | 0,07 |

| 0,40 | 1,28 | 0,08 |

| 0,45 | 1,44 | 0,09 |

| 0,50 | 1,60 | 0,10 |

| 0,55 | 1,76 | 0,11 |

| 0,60 | 1,92 | 0,12 |

| 0,65 | 2,08 | 0,13 |

| 0,70 | 2,24 | 0,14 |

| 0,75 | 2,40 | 0,15 |

| 0,80 | 2,56 | 0,16 |

| 0,85 | 2,72 | 0,17 |

| 0,90 | 2,88 | 0,18 |

| 0,95 | 3,04 | 0,19 |

| 1,00 | 3,20 | 0,20 |

Общие затраты времени на выполнение маневровой работы по формированию групп вагонов на железнодорожном пути необщего пользования не должны превышать 30 минут.

2.4. Для определения вместимости мест погрузки и выгрузки составляют ведомости, которые заполняются на основании актов обследования железнодорожного пути необщего пользования. Образец ведомости мест погрузки-выгрузки представлен в таблице N 4.

Таблица N 4

Ведомость мест погрузки-выгрузки

| Номер или наименование места погрузки (выгрузки) | Размер одновременной подачи к месту погрузки (выгрузки) | Размер одновременной погрузки (выгрузки) | Род груза или грузовая операция | Наименование механизма, эксплуатируемого на погрузке (выгрузке) | Техническая производительность механизма (расчетная, паспортная) | Технологическое время на погрузку (выгрузку) одного вагона, ч | Основание предоставления технологического времени | Суточная максимальн. перерабатывающая способность места погрузки (выгрузки) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание. Суточная максимальная перерабатывающая способность места погрузки, выгрузки определяется исходя из количества и перерабатывающей способности погрузочно-разгрузочных механизмов и времени вынужденного простоя механизмов, связанного с подачей и уборкой вагонов.

2.5. Для расчета технологического времени, необходимого на взвешивание вагонов и дозировку грузов, определяется порядок выполнения этих операций.

Операции по взвешиванию вагонов и дозировке грузов, как правило, осуществляются параллельно с погрузкой грузов.

Технологическое время на взвешивание и дозировку грузов на дозировочно-весовых пунктах (площадках) на один вагон определяется по таблице N 5.

Таблица N 5

Технологическое время на взвешивание и дозировку грузов на один вагон, мин.

| Маневровые устройства на весовом пути | Число вагонов в подаче | |

| до 24 | более 24 | |

| Локомотив | 2,8 | 2,5 |

| Маневровая лебедка | 3,0 | 2,9 |

Примечание. В технологическое время включено время на надвиг вагонов на платформу весов и уборку на путь накопления.

Если взвешивание вагонов осуществляется без дозировки груза, время на взвешивание устанавливается из расчета:

1,5 минуты на один вагон при взвешивании с остановкой без расцепки вагонов;

3 минуты на один вагон при взвешивании с расцепкой вагонов.

2.6. Время на приемо-сдаточные операции определяется в зависимости от числа вагонов из расчета 1 минута на вагон.

2.7. Для расчета технологического срока оборота вагонов составляется суточный план-график работы станции примыкания и железнодорожного пути необщего пользования (графический способ определения технологического срока оборота вагонов).

Исходными данными для составления суточного плана-графика являются:

фактический грузооборот на железнодорожном пути необщего пользования за предыдущий год с разбивкой по родам груза и типу подвижного состава с учетом коэффициента неравномерности 1,1 — 1,5;

схема железнодорожного пути необщего пользования и станции примыкания;

технологическое время на выполнение маневровых, грузовых и коммерческих операций;

данные из соответствующего акта о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, утвержденного в установленном порядке;

акт обследования железнодорожного пути необщего пользования.

2.8. Суточный план-график является документом, завершающим расчет технологического срока оборота вагонов на железнодорожном пути необщего пользования с разбивкой его по элементам.

2.9. На основании суточного плана-графика на железнодорожном пути необщего пользования могут устанавливаться следующие технологические сроки оборота вагонов:

для вагонов с одной грузовой операцией;

для вагонов с двумя операциями;

на летний период и зимний период.

Вместо раздельных технологических сроков оборота вагонов может быть установлен один общий технологический срок оборота для всех вагонов независимо от операций, выполняемых с ними.

2.10. Технологический срок оборота вагонов на железнодорожном пути необщего пользования может быть определен аналитическим способом. Для его расчета необходимо иметь следующие данные:

размеры погрузки и выгрузки грузов на каждом месте погрузки, выгрузки, в вагонах, в том числе по роду подвижного состава;

грузооборот, в том числе количество вагонов с одной и двумя операциями;

время, затрачиваемое на выполнение приемо-сдаточных операций;

время, затрачиваемое на перемещение группы вагонов со станции примыкания на железнодорожный путь необщего пользования и обратно;

время, затрачиваемое на расформирование прибывающих и формирование отправляемых с железнодорожного пути необщего пользования групп вагонов;

время на подачу и расстановку вагонов по местам погрузки, выгрузки и уборку после выполнения грузовых операций;

технологические нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов на местах погрузки, выгрузки;

затраты времени, связанные с ожиданием подачи и уборки вагонов, освобождением мест погрузки, выгрузки.

2.11. Время на перестановку вагонов с мест выгрузки на места погрузки (при сдвоенных операциях) определяется по таблице N 6.

Таблица N 6

Время на перестановку вагонов с мест выгрузки на места погрузки (при сдвоенных операциях)

| Место погрузки, выгрузки | Число переставляемых вагонов | Время на перестановку вагонов | Время по подготовку вагонов | Среднее время на вагон, ч | |||

| Выгрузка (уборка) | Погрузка (подача) | на один вагон, ч | вагоночасы | на один вагон, ч | вагоночасы | ||

| А | Ж | ||||||

| Б | В | ||||||

| Г | В | ||||||

| … | … | ||||||

| Итого |

В случае выполнения сдвоенных операций, при распределении по местам погрузки вагонов, выгруженных на железнодорожном пути необщего пользования, целесообразно учитывать, что погрузка на местах погрузки или выгрузки обеспечивается прежде всего за счет выгруженных на них вагонов.

Среднее время нахождения вагонов под сдвоенной операцией определяется делением общего количества вагоно-часов, связанных с перестановкой, на число переставляемых вагонов.

2.12. Среднее технологическое время, затрачиваемое на выгрузку и погрузку вагонов, определяется по таблице N 7.

Среднее технологическое время на выгрузку и погрузку в целом по железнодорожному пути необщего пользования определяется делением соответственно вагоно-часов на число вагонов, задействованных в грузовой операции.

Таблица N 7

Расчет среднего технологического времени на выгрузку и погрузку вагонов

| Место выгрузки | Выгрузка | Место погрузки | Погрузка | ||||||||

| Число вагонов | Число подач в сутки | Время на одну подачу, ч | Вагоночасы | Число вагонов | Число подач в сутки | Время на одну подачу, ч | Вагоночасы | ||||

| в сутки | в одной подаче | в сутки | в одной подаче | ||||||||

| А | А | ||||||||||

| Б | Б | ||||||||||

| … | … | ||||||||||

| Итого | Итого |

2.13. Технологический срок оборота вагонов (Т_об) на железнодорожном пути необщего пользования определяется на основании данных таблицы N 8 (таблицы составляются отдельно для вагонов с одной грузовой операцией, двумя грузовыми операциями) по формуле:

| Т_об = | SUM N_1t_1 + SUM N_2t_2 | , | (2.5) |

| N_1 + N_2 |

где N_1, N_2 — число вагонов соответственно с одной, с двумя грузовыми операциями;

t_1, t_2 — время нахождения вагонов соответственно под одной, двумя грузовыми операциями.

Таблица N 8

| Операция | Число вагонов, участвующих в операции (N) | Время на один вагон (t), ч | Вагоно-часы (Nt) |

| Подача вагонов на железнодорожный путь необщего пользования | |||

| Расформирование | |||

| Подача вагонов под грузовые операции | |||

| Выгрузка | |||

| Перестановка вагонов | |||

| Погрузка | |||

| Уборка | |||

| Прочие операции (ожидание подачи и уборки, взвешивание, межоперационные простои) | |||

| Формирование | |||

| Возврат вагонов на станцию примыкания | |||

| Приемо-сдаточные операции | |||

| Всего |

2.14. С помощью суточного плана-графика работы железнодорожного пути необщего пользования и станции примыкания, а также аналитического способа определения технологического срока оборота вагонов определяется время на обработку одного вагона.

2.15. Для владельцев и пользователей железнодорожных путей необщего пользования, имеющих устройства для восстановления сыпучести смерзающихся грузов, при прибытии таких грузов предоставляется дополнительное время на подачу, уборку вагонов к устройствам по разогреву и рыхлению грузов и время на восстановление их сыпучести. При этом технологический срок оборота вагонов на зимний период может быть увеличен с соответствующим его сокращением на летний период по формулам:

| t_зим. = Т_об. + | N_оп.восст. x t_оп.восст. | , | (2.6) |

| N_общ. x П_зим. |

| t_лет. = Т_об. — | N_оп.восст. x t_оп.восст. | , | (2.7) |

| N_общ. x П_лет. |

где t_зим., t_лет. — соответственно технологические сроки оборота вагонов на зимний и летний периоды;

П_зим., П_лет. — соответственно число дней в году, приходящееся на зимний и летний периоды;

N_оп.восст. x t_оп.восст. — вагоно-часы, затраченные на операции по восстановлению сыпучести;

N_оп.восст. — число вагонов за весь зимний период, прошедших операции по восстановлению сыпучести;

t_оп.восст. — средневзвешенное время, приходящееся на один вагон, затраченное на восстановление сыпучести груза;

N_оп.восст. = N_сут. x П_зим.,

t_оп.восст. = t(восст.)_под. + t_восст. + t(восст.)_уб.,

где t(восст.)_под., t(восст.)_уб. — время на подачу и уборку вагонов к размораживающим устройствам;

t_восст. — время, затраченное на восстановление сыпучести;

t_восст. <= t_руч., где t_руч. — время на выгрузку вручную.

III. Определение технологического времени, связанного с подачей вагонов к местам погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих мест

3.1. Технологическое время, связанное с подачей вагонов к местам погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих мест, предусмотренное статьей 62 Устава, состоит из времени, затрачиваемого владельцем или пользователем железнодорожного пути необщего пользования на выполнение маневровой работы своим локомотивом с вагонами, поступающими в адрес обслуживаемых им грузоотправителей, грузополучателей, при подаче и расстановке вагонов на места погрузки, выгрузки таких грузоотправителей, грузополучателей и уборки вагонов с этих мест.

3.2. Указанное технологическое время определяется с учетом времени, затрачиваемого на выполнение подготовительных и заключительных операций, и включает в себя следующие элементы:

время движения вагонов, необходимое на выполнение маневровых полурейсов от железнодорожных выставочных путей до железнодорожных путей, на которых производится расформирование и подгруппировка вагонов по грузоотправителям, грузополучателям, и далее до мест погрузки, выгрузки и обратно;

подготовительные и заключительные операции:

получение распоряжения на маневровую работу или доклад о его выполнении;

перевод стрелок;

проход расстояния вдоль подвижного состава для осмотра вагонов по проверке отсутствия препятствий к их передвижению;

укладка тормозных башмаков для закрепления вагонов или снятие его;

прицепка группы вагонов к маневровому составу или локомотиву;

отцепка группы вагонов от маневрового состава или локомотива;

включение и опробование автотормозов в зависимости от количества вагонов в маневровом составе.

Продолжительность каждого полурейса определяется по формуле 2.1.

Время на подготовительные и заключительные операции, связанные с подачей и уборкой вагонов, устанавливается в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.

3.3. Время, затрачиваемое на применение профилактических мер против смерзаемости грузов, восстановление сыпучести грузов, взвешивание, подачу и уборку вагонов для выполнения указанных операций, ожидание подачи и уборки вагонов по причине занятости локомотива владельца железнодорожного пути необщего пользования или мест погрузки, выгрузки, накопление вагонов, межоперационные простои в технологическое время, связанное с подачей вагонов к местам погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих мест, не включается.

3.4. При наличии на железнодорожном пути необщего пользования нескольких грузоотправителей, грузополучателей, при согласии сторон по договору на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, договору на подачу и уборку вагонов может рассчитываться и устанавливаться отдельное технологическое время для каждого грузоотправителя, грузополучателя.

IV. Порядок разработки и определения технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов

4.1. В технологических нормах на погрузку и выгрузку в местах общего и необщего пользования определяется время, затрачиваемое на погрузку и выгрузку грузов механизированным или немеханизированным способами с учетом затрат времени на подготовительные, вспомогательные и заключительные операции.

4.2. При погрузке и выгрузке грузов механизированным способом технологические нормы определяются расчетным путем с учетом применяемых средств механизации, устройств и сооружений, предназначенных для погрузки и выгрузки грузов, а также затрат времени на подготовительные, вспомогательные и заключительные операции и их максимального совмещения.

При погрузке и выгрузке грузов немеханизированным способом технологические нормы определяются с учетом единых норм выработки и времени на выполнение погрузочно-разгрузочных операций.

4.3. При перевозках грузов в восьмиосных вагонах технологические нормы увеличиваются в два раза по сравнению с технологическими нормами, установленными для четырехосных вагонов.

4.4. При перевозке негабаритных грузов и грузов, перевозимых на транспортерах и специально оборудованных платформах, технологические нормы на погрузку и выгрузку этих грузов определяются исходя из местных условий работы железнодорожных станций и грузоотправителей, грузополучателей указанных грузов, владельцев и пользователей железнодорожных путей необщего пользования.

4.5. В расчетную технологическую норму на погрузку и выгрузку включаются затраты времени на:

подготовительные операции t_подг. — снятие пломб, закруток, открывание дверей, люков, установка или снятие заграждений в дверном проеме, установка стоек, лотков, мостиков, отбор пробы;

заключительные операции t_закл. — закрывание дверей вагона, постановка закруток и пломб, увязка груза, очистка вагонов после выгрузки, закрывание люков, разравнивание погруженного груза;

собственно погрузку груза в вагон или выгрузку груза из вагона посредством механизма t_груз., включая необходимые передвижения вагона или механизма.

При погрузке или разгрузке группы вагонов подготовительные операции со всеми вагонами, кроме первого, и заключительные операции со всеми вагонами, кроме последнего, должны совмещаться по времени с другими операциями погрузки-выгрузки и, следовательно, не должны учитываться при расчете общих затрат времени на погрузку-выгрузку.

Технологическая норма на погрузку и выгрузку (Т) определяется по формуле:

| Т = t_под. + | n | t_груз. + t_закл., | (4.1) |

| m |

где m — число одновременно погружаемых или разгружаемых вагонов при использовании нескольких механизмов.

Затраты времени на выполнение операций собственно погрузки груза в вагон или выгрузки груза из вагона t_груз. определяются по формуле:

| t_груз. = | q_в 60 | + t_всп., всп. | (4.2) |

| П |

где q_в — средняя масса груза в вагоне, т;

П — производительность погрузочно-разгрузочного механизма (т/ч);

t_всп. — затраты времени на вспомогательные операции в процессе погрузки, выгрузки, не входящие в рабочий цикл (перемещения вагона или механизма, не входящие в рабочий цикл, перерывы в процессе погрузки, выгрузки для наложения промежуточной увязки длинномерных грузов и т.п.), мин.

Затраты времени на отдельные вспомогательные, подготовительные и заключительные операции, такие, как застропка и отстропка грузов, открывание и закрывание дверей вагонов, установка и снятие стоек и т.п., выполняемые вручную, устанавливаются хронометражем.

Производительность механизма устанавливается расчетным путем как количество груза, которое может быть переработано за 1 час непрерывной работы.

Погрузочно-разгрузочные машины и установки делятся на машины и установки прерывного действия, перегружающие грузы через определенный интервал времени отдельными порциями, и непрерывного действия, перегружающие грузы непрерывным потоком.

Для машин и установок прерывного действия (кранов, автопогрузчиков, экскаваторов, вагоноопрокидывателей) производительность (П) определяется по формуле:

где q_ц — средняя масса груза, погружаемого за один цикл, т;

t_ц — продолжительность одного цикла работы, с.

Для машин и установок непрерывного действия (самоходных разгрузчиков непрерывного действия, элеваторов, конвейеров разных типов) производительность (П) определяется по формулам:

при переработке грузов, перевозимых насыпью:

П = 3600 гамма F v, (4.4)

где гамма — плотность груза, т/м3;

F — средняя площадь поперечного сечения непрерывного потока груза, м2;

v — средняя скорость потока груза, м/с;

при переработке штучных грузов:

где q — средняя масса груза — 1 шт., кг;

а — среднее расстояние между перемещаемыми штуками груза, м;

V — скорость движения несущего органа машины, м/с.

Продолжительность рабочего цикла машины периодического действия t_ц в формуле 4.3 определяется отрезком времени от одного захвата груза (контейнера) до следующего захвата и устанавливается расчетным путем на основании данных технической характеристики машины: грузоподъемности, скорости движения исполнительных составляющих механизма, скорости передвижения для самоходных машин и других данных. В расчетах должна учитываться возможность совмещения рабочих движений машины во времени.

Скорость потока груза при расчетах производительности машин непрерывного действия принимается равной скорости движения несущих груз рабочих элементов. Средняя масса единиц штучного груза или средняя площадь поперечного сечения потока сыпучих грузов в формулах (4.4) и (4.5) определяется замерами.

4.5. В случае затруднения слива вязких и застывающих грузов и необходимости их разогрева в холодный период года технологические нормы устанавливаются с учетом дополнительного времени на разогрев и слив таких грузов, приведенных в методике.

4.6. Необходимость увеличения технологических норм на слив вязких и застывающих грузов определяется перевозчиком совместно с грузополучателем в каждом отдельном случае на основе представляемых грузополучателем данных о физико-химических свойствах грузов, времени нахождения их в пути следования, температурных условий, применяемых способах слива и производительности технологического оборудования.

4.7. Список вязких и застывающих грузов, для которых предусматривается дополнительное время на разогрев и слив из цистерн, приведен в приложении N 2 (не приводится) к настоящему Порядку.

Список вязких и застывающих грузов по предложениям владельцев или пользователей железнодорожного пути необщего пользования может дополняться МПС России на основании представленных ими характеристик о вязкости и температуре застывания данного груза.

Приложение N 1

к Порядку разработки

и определения технологических

сроков оборота вагонов,

а также технологических

норм погрузки грузов в вагоны

и выгрузки грузов из вагонов

НОРМЫ

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

| N п/п | Операции | Единица измерения | Норма времени, мин. |

| 1 | Получение распоряжения на маневровую работу | операция | 0,37 |

| 2 | Перевод стрелки, обслуживаемой стрелочником: | ||

| с открытием или закрытием стрелочного замка любой системы | операция | 0,25 | |

| с закреплением стрелочного остряка закладкой | операция | 0,18 | |

| без закрепления стрелочного остряка | операция | 0,05 | |

| 3 | Перевод стрелки, не обслуживаемой стрелочником | операция | 1 |

| 4 | Укладка тормозного башмака с накатом | операция | 0,29 |

| Изъятие тормозного башмака с осаживанием | операция | 0,41 | |

| 5 | Прицепка локомотива к группе вагонов | группа | 1,1 |

| 6 | Отцепка группы вагонов от маневрового состава или локомотива: | ||

| отцепка без точной установки | группа | 0,6 | |

| точная установка и отцепка | группа | 1,4 | |

| 7 | Зарядка воздушной магистрали и опробование автотормозов n вагонов в маневровом составе | вагон | 3 + 0,14n |

| 8 | Проход расстояния | 100 м | 1 |

Оборо́т грузово́го ваго́на — железнодорожный термин[1]; означает время, затрачиваемое на выполнение цикла операций от момента окончания одной погрузки до момента окончания следующей погрузки или сдачи в груженом или порожнем состоянии[2], иными словами — среднее время, которое затрачивается вагоном на одну перевозку. Измеряется в сутках. Является основным показателем использования парка грузовых вагонов[3].

Кроме того, существует понятие оборот пассажирского вагона (состава) — это время, затрачиваемое на выполнение цикла операций с момента отправления пассажирского вагона (состава) в рейс со станции приписки до отправления его с той же станции в следующий рейс[2]. Измеряется в сутках.

Содержание

- 1 Оборот грузового вагона

- 1.1 Элементы оборота грузового вагона

- 1.2 Виды оборота грузового вагона

- 1.3 Ускорение оборота грузового вагона

- 2 См. также

- 3 Примечания

- 4 Литература

Оборот грузового вагона

Для подразделений, в пределах которых полный цикл операций не состоялся, оборот определяется от момента окончания погрузки или приема вагона в груженом состоянии до момента окончания следующей погрузки или сдачи в груженом состоянии.

Можно также вести расчет от момента приема вагона в груженом состоянии до момента окончания следующей погрузки или сдачи в груженом или порожнем состоянии, а также — от момента приема в порожнем состоянии до момента окончания погрузки.

Оборот грузового вагона

где

Оборот грузового вагона также может быть вычислен по формуле[3]:

где

Оборот грузового вагона — общий комплексный качественный показатель работы железнодорожного транспорта, отражающий результаты технической, экономической и организаторской деятельности всех звеньев железных дорог, характеризует как степень использования вагона, так и сложность работы, дисциплинированность и организованность железнодорожников.

По сети железных дорог в целом и по железным дорогам (регионам) в отдельности оборот грузового вагона может быть определён как средний для всех вагонов рабочего парка (см. в статье Вагонный парк), а также для отдельных категорий этого парка по ряду вагонов и по отдельным видам перевозок.

Оборот грузового вагона определяет потребность в вагонах рабочего парка для выполнения перевозок. Чем быстрее оборачивается вагон, тем меньше оборот вагона и, следовательно, тем с меньшим вагонным парком можно выполнить заданные размеры перевозок. Соответственно при этом увеличивается и количество грузов, которое можно перевезти имеющимся в наличии вагонным парком.

В настоящее время существенное влияние на возможность управления оборотом грузового вагона со стороны ОАО «РЖД» оказывает факт нахождения вагонов в собственности операторских компаний[4].

Элементы оборота грузового вагона

Время оборота грузового вагона включает 2 группы показателей:

- количественные, зависящие от объёма и направления вагонопотоков;

- качественные, которые характеризуют качество и организацию работы станций и участков и определяются действующим графиком движения поездов, планом формирования поездов и нормами технологических процессов работы станций.

В приведенной выше трехчленной формуле первый член показывает, какая часть времени затрачивается в пути, второй — затраты времени на технических станциях, и третий — продолжительность нахождения вагона под грузовыми операциями[3].

К показателям, входящим в формулу оборота вагона и зависящим от качества выполнения работниками своих обязанностей, относятся: участковая скорость, средний простой транзитного вагона на технической станции и средний простой местного вагона, приходящийся на грузовую операцию[3].

Виды оборота грузового вагона

Кроме общего оборота вагона, определяют также оборот местного вагона, то есть среднее время нахождения на железной дороге (регионе) гружёных вагонов, следующих под выгрузку на данную железную дорогу (регион), от момента приёма их с другой железной дороги (региона) или погрузки в местном сообщении до момента выгрузки их на данном подразделении, и оборот порожнего вагона, то есть среднее время нахождения на железной дороге (регионе) вагона в порожнем состоянии. Значения[5] оборота местного вагона и оборота порожнего вагона служат для определения норм парков местных и порожних вагонов.

Ускорение оборота грузового вагона

Ускорение оборота грузового вагона — важнейшая задача борьбы за улучшение работы железнодорожного транспорта. Большое влияние на ускорение оборота грузового вагона в середине XX века оказали мероприятия по широкому внедрению на железнодорожной сети электрической и тепловозной тяги, усилению и реконструкции пути, переводу вагонного парка на автоматическую сцепку, внедрению устройств автоматики и телемеханики. Наряду с осуществлением технической реконструкции, важное значение имеют дальнейшее совершенствование технологии работы станций, обеспечение ритмичной работы всех подразделений железных дорог, широкое распространение передовых методов труда.

Пути дальнейшего ускорения оборота грузового вагона:

- сокращение гружёного рейса вагона путём устранения нерациональных перевозок;

- сокращение порожнего пробега вагонов;

- комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и сокращение простоя вагонов под грузовыми операциями;

- дальнейшее повышение скорости движения грузовых поездов;

- сокращение простоя вагонов на станциях;

- формирование поездов с максимальной грузовой массой, совершенствование всей системы управления железнодорожным транспортом.

См. также

- Оборот локомотива

- Оборот местного вагона

- Участковая скорость

Примечания

- ↑ Оборот вагона — Ж/д энциклопедический словарь

- ↑ 1 2 3 Боровикова М. С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте: учебник. — М.: ООО «Издательский дом «Автограф», 2014. — 412 с. — ISBN 978-5-906-088-10-9.

- ↑ 1 2 3 4 Кудрявцев А.В. Технология эксплуатационной работы на железных дорогах. — М.: Транспорт, 1994. — С. 214. — 264 с. — ISBN 5-277-01341-5.

- ↑ Владимир Кудрявцев. Оборот вагона надо реабилитировать. Газета «Гудок» (21.01.2016).

- ↑ Расчёт оборота вагонов

Литература

- Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / Гл. ред. Н.С. Конарев. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — 559 с. — ISBN 5-85270-115-7.

- Боровикова М. С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте: учебник. — М.: ООО «Издательский дом «Автограф», 2014. — 412 с. — ISBN 978-5-906-088-10-9.

- Кудрявцев А.В. Технология эксплуатационной работы на железных дорогах. — М.: Транспорт, 1994. — С. 214. — ISBN 5-277-01341-5.

У этого термина существуют и другие значения, см. Оборот.

Оборо́т ваго́на — железнодорожный термин[1]; означает: основной показатель использования вагонного парка ж. д. по времени, включающий цикл операций от момента окончания погрузки вагона до момента окончания следующей его погрузки.

Содержание

- 1 Оборот вагона

- 1.1 Группы показателей

- 1.2 Ускорение

- 2 См. также

- 3 Примечания

Оборот вагона

Для ж. д. (отделения) оборот вагона — среднее время от момента окончания погрузки или приёма вагона в гружёном состоянии от соседних ж. д. (отделений) до момента следующей погрузки или сдачи вагонов. Оборот вагона включает: время нахождения вагона на станции после его погрузки; время пробега вагона в поездах от станции погрузки до станции выгрузки; время на переработку вагона на попутных сортировочных и участковых станциях; время нахождения вагона на станции выгрузки; время пробега вагона в порожнем состоянии до станции новой погрузки (если погрузка вагона производится не на той станции, где он выгружен); время на погрузку. Оборот вагона — общий комплексный качественный показатель работы ж.-д. транспорта, отражающий результаты технической, экономической и организаторской деятельности всех звеньев ж. д., характеризует как степень использования вагона, так и сложность работы, дисциплинированность и организованность железнодорожников. По сети в целом и по ж. д. (отделениям) оборот вагона может быть определён как средний для всех вагонов рабочего парка (см. в статье Вагонный парк), а также для отд. категорий этого парка по ряду вагонов и по отд. видам перевозок. Оборот вагона определяет потребность в вагонах рабочего парка для выполнения перевозок. Чем быстрее оборачивается вагон, тем меньше оборот вагона и, следовательно, тем с меньшим вагонным парком можно выполнить заданные размеры перевозок. Соответственно при этом увеличивается и кол-во грузов, к-рое можно перевезти имеющимся в наличии вагонным парком.

Группы показателей

Время оборота вагона включает 2 группы показателей:

- количественные, зависящие от объёма и направления вагоно-потоков, и

- качественные, к-рые характеризуют качество и организацию работы станций и участков и определяются действующим графиком движения поездов, планом формирования поездов и нормами технол. процессов работы станций.

Кроме общего оборота вагона, определяют также оборот вагона с местным грузом, то есть ср. время нахождения на ж. д. (в отделении) гружёных вагонов, следующих под выгрузку на данную ж. д. (отделение), от момента приёма их с др. ж. д. (отделений) или погрузки в местном сообщении до момента выгрузки их на данном подразделении, и оборот порожнего вагона, то есть ср. время нахождения на дороге (отделе-нии) вагона в порожнем состоянии. Значения[2] оборота вагона местного и оборота вагона порожнего служат для определения норм парков местных и порожних вагонов.

Ускорение

Ускорение оборота вагона — важнейшая задача борьбы за улучшение работы ж.-д. транспорта. Большое влияние на ускорение оборота вагона оказали мероприятия по широкому внедрению на ж.-д. сети электрич. и тепловозной тяги, усилению и реконструкции пути, переводу вагонного парка на автоматическую сцепку, внедрению устройств автоматики и телемеханики. Наряду с осуществлением технической реконструкции, важное значение имеют дальнейшее совершенствование технологии работы станций, обеспечение ритмичной работы всех подразделений ж. д., широкое распространение передовых методов труда. Пути дальнейшего ускорения оборота вагона: сокращение гружёного рейса вагона путём устранения нерациональных перевозок; сокращение порожнего пробега вагонов; комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и сокращение простоя вагонов под грузовыми операциями; дальнейшее повышение скорости движения грузовых поездов; сокращение их простоев на станциях; формирование поездов с максимальной грузовой массой, совершенствование всей системы управления ж.-д. транспортом.

См. также

- Оборот локомотива

Примечания

- ↑ Оборот вагона — Ж/д энциклопедический словарь

- ↑ Расчёт оборота вагонов

[c.47]

Оборот вагона в пределах железной дороги или отделения отличен от оборота вагона по сети. Если в целом по сети дорог каждый вагон за оборот имеет погрузку и выгрузку, то на дорогах или отделениях не все вагоны совершают полный цикл. Поэтому для дорог и отделений время оборота вагона устанавливается как период от погрузки или приема груженых вагонов с соседних дорог или отделений до следующей погрузки или сдачи соседним дорогам или отделениям.

[c.16]

Оц — время оборота вагона в сутках.

[c.18]

Для подъездных путей с резко выраженным сезонным характером работы, а также при большом объеме поступления смерзшихся грузов время оборота вагона определяют отдельно для зимнего и летнего периодов года и рассчитывают средневзвешенное время оборота вагона.

[c.150]

Среднее время оборота вагона о)-1-(Оо.

[c.381]

Среднее время оборота вагона при кооперированном обслуживании грузового фронта

[c.384]

Среднее время оборота вагона, сутки. … 10,56 9,35 8 78 7,69 6,74 6.57

[c.310]

Основными качественными показателями использования вагонов являются по грузовому парку — статическая и динамическая нагрузки, оборот вагона, время нахождения вагона в неисправном состоянии, груженый и полный рейс, среднесуточный пробег и производительность вагона по пассажирскому парку — оборот пассажирского состава, среднесуточный пробег и средняя населенность вагона на ось.

[c.14]

Под оборотом вагона понимают время, которое затрачивается на полный цикл работы вагона от одной погрузки до следующей очередной погрузки. Очевидно, что чем меньше будет это время, т. е. чем быстрее оборачиваются вагоны, тем большее количество груза будет перевезено вагонами рабочего парка и тем меньше потребуется вагонов для этого.

[c.16]

Под полным рейсом понимают расстояние, которое проходит вагон за время от погрузки до следующей погрузки, т. е. за время оборота. Полный рейс определяют так же, как и груженый, только вместо груженых принимают общие вагоно-осе-километры (груженые и порожние).

[c.18]

При малой программе пункта и, следовательно, при небольшой величине подачи п время выгодно увеличивать и соответственно этому содержать минимальный численный состав бригады, но, учитывая дефицит вагонного парка и необходимость ускорения оборота вагонов за счет сокращения их простоя, значение / о регламентируется нормами, приведенными в Типовом технологическом процессе работы пунктов технического осмотра вагонов .

[c.45]

Установленное комментируемой статьей (ч. 4) время на приемосдаточные операции предоставляется сверх срока на погрузку или выгрузку. При обслуживании подъездного пути локомотивом предприятия это время включается в срок оборота вагонов. В этом случае оно определяется также в зависимости от числа вагонов в передаче из расчета 1 мин. на вагон, но не более 30 мин. на всю одновременно передаваемую партию вагонов ( 37 Правил эксплуатации подъездных путей).

[c.205]

Оборотом вагона называется время, которое протекает от одной погрузки до другой погрузки в тот же вагон.

[c.360]

Время с момента погрузки вагона до момента следующей его погрузки. Чем меньше оборот вагона, тем большее количество грузов можно перевезти имеющимся парком вагонов

[c.118]

Сокращение времени нахождения вагонов на станциях за время оборота [c.448]

Время нахождения вагонов на станциях составляет более 70 % общего времени его оборота, и от того, насколько будет четко организована работа станций, зависит успех выполнения всего перевозочного процесса. Ответственна роль сортировочных станций, которые называют фабриками маршрутов . На этих станциях преимущественно расформировывают и формируют поезда. Большое значение имеет работа и других станций — участковых, грузовых, пассажирских, промежуточных, участвующих в пропуске транзитных поездов, погрузке и выгрузке грузов и сортировке вагонов, посадке и высадке пассажиров.

[c.3]

На многих крупных сортировочных станциях выделяются один-два крайних пути, специализированных для текущего отцепочного ремонта вагонов. При роспуске с сортировочной горки вагоны, требующие такого ремонта, поступают непосредственно на эти пути без дополнительных маневровых работ. Организация текущего ремонта грузовых вагонов без подачи их в депо сокращает время ремонта, что способствует ускорению оборота вагонов.

[c.43]

Объем грузооборота, необходимый для расчета материально-технических ресурсов, других показателей и нормативов, а также объем перевозок (отправления) грузов в тоннах межотраслевым промышленным железнодорожным транспортом МПС, среднее время оборота грузового вагона МПС (в пятилетних и годовых планах) и общий объем перевозок экспортно-импортных грузов МПС (в годовых планах) поручено утверждать Госплану СССР.

[c.306]

Оборотом вагона в пределах всей сети железных дорог называется время, затрачиваемое в среднем на каждый вагон эксплуатируемого парка на выполнение всего цикла операций, связанных с перевозками, т. е. время от момента окончания одной погрузки до окончания следующей погрузки. Оборотом вагона в пределах одной железной дороги (отделения) называется время от приема вагона с соседней дороги (отделения) в груженом состоянии или от погрузки до следующей его погрузки или сдачи на соседнюю дорогу (отделение). В оборот входит время нахождения вагона в движении по всем участкам (сюда входит время, затрачиваемое собственно на движение и простой вагона на промежуточных станциях), время, затрачиваемое на грузовые операции (погрузка и выгрузка), и, наконец, время простоя вагона на технических станциях, связанное с формированием и расформированием поездов, техническим обслуживанием и ремонтом вагонов в составах, коммерческим осмотром, сменой локомотивов и локомотивных бригад и другими операциями.

[c.349]

Интенсификация технологических и транспортных процессов делает особенно актуальной проблему взвешивания объектов в движении. Весовые системы, предназначенные для этих целей, делятся на две основные группы весовые системы для взвешивания транспортных средств и весы для взвешивания проката в движении. Внедрение весовых систем для взвешивания железнодорожных составов в движении позволяет существенно ускорить переработку грузов, сократить время оборота грузовых вагонов и увеличить пропускную способность железных дорог. При этом исключается проведение операций расцепки вагонов.

[c.238]

На основе графика определяют объем работы каждого подразделения метрополитена, необходимое количество поездов и вагонов, участковые и технические скорости движения и время следования поездов по линиям, время отправления со станции, продолжительность стоянок, время оборота составов на конечных станциях, длительность их отстоя для технического осмотра и др. Составлению графика предшествует подготовительная работа. Прежде всего устанавливают размеры движения поездов по часам суток на каждой линии в отдельности, которые определяются пассажиропотоками. Разрабатывают их на каждом метрополитене для рабочих, субботних и воскресных дней на летний и зимний периоды, а далее эти предложения рассматривает и утверждает Главное управление метрополитенов. Затем на каждом метрополитене составляют графики движения поездов.

[c.44]

При кольцевом способе обслуживания поездов локомотивами увеличивается время полезной работы локомотива, уменьшается потребность в локомотивах на 5-10%, снижается загрузка станционного хозяйства, увеличивается пропускная способность станций, сокращается простой поездов, ускоряется оборот вагонов и локомотивов. Этот способ позволяет снизить эксплуатационные расходы локомотивного хозяйства. Практика эксплуатационной работы показала преимущества кольцевого способа, поэтому он стал основным и наиболее часто встречающимся на дорогах страны в настоящее время.

[c.24]

Поскольку размер штрафа и условия его взыскания в данном случае определены нормативно — УЖД, но он применяется только при наличии указания об этом в договоре, штраф следует признать нормативно-договорной неустойкой. Иное дело, штраф за простой вагонов, взыскиваемый железной дорогой с предприятий (ст. 156). Он представляет собой нормативн)то (законную) неустойку. Возможность его взыскания также зависит от заключения договора на эксплуатацию подъездных путей или договора на подачу и уборку вагонов. Однако зависимость здесь иная. При отсутствии этих договоров нельзя установить факт простоя вагонов сверх норм, поскольку время оборота вагонов или время выполнения погрузочно-разгрузочных работ определяется указанными договорами (см. п. 9 комментария к ст. 94).

[c.192]

Советскими учеными (И. И. Васильевым, В. А. Соковичем, С. В. Зембли-новым, членом-корреспондентом АН СССР А. П. Петровым, К. А. Бернгардом, А. И. Платоновым, И. Г. Тихомировым и др.) выполнены исследования по теории формирования поездов, размещения сортировочных станций и более эффективному использованию перевозочных средств транспорта. В последующие годы наибольшее развитие получила ступенчатая маршрутизация, охватывающая не только мощные грузопотоки, но и грузооборот малых станций. Всего на железных дорогах СССР маршрутизацией поездов охвачено более 70% всех перевозимых грузов, что обеспечивает значительное ускорение оборота грузовых вагонов, являющегося важнейшим технико-экономическим показателем работы железнодорожного транспорта. Достаточно сказать, что оборот вагонов ускорен с 12,27 суток в 1913 г. до 5,32 суток в 1966 г. [22] и это ускорение обусловлено вводом в эксплуатацию новых тяговых средств, увеличением весовых норм и скоростей грузовых поездов, усилением пропускной способности линий, оборудуемых системами автоблокировки и диспетчерской централизации. Так, средний вес брутто поезда при электрической тяге возрос с 2070 т в 1955 г. до 2592 т в 1965 г., а при тепловозной тяге увеличился соответственно с 1795 до 2500 т. На двухпутных участках с автоблокировкой стало возможно пропускать до 140—180 пар поездов в сутки с 8—10-минутными интервалами между поездами и увеличить расчетную пропускную способность на двухпутных линиях при параллельном графике. В настоящее время автоблокировкой и полуавтоматической блокировкой оборудовано около 100 тыс. км железнодорожного пути.

[c.244]

Время оборота (по роду груза) железнодорожных вагонов МПС в час. Отношение вагоно-часов пребывания на путях завода к количеству переработанных вагонов 9. Расход топлива (горючего) по типам (сериям) машин на 1СЮ KAt пробега в кг или л Нормы устанавливаются ру-КОВОДЯШ.ИМИ органами, а при отсутствии таковых определяются опытным путём

[c.753]

Универсальным показателем качества работы железных дорог, отражающим уровень организации труда всех работников железных дорог и подъездных путей предприятий, является оборот вагона, т. е. время от одной погрузки до следующей погрузки в тот же вагон независимо от станции ее производства. Оборот вагона зависит от среднесуточной погрузки сети (вагонов) и рабочего парка, т. е. от количества вагонов, предназначенных для выполнения плана перевозок. Если, например, нужно ежесуточно грузить 2000 вагонов, а оборот их составляет 4 суток, то погруженные в первый день вагоны поступят под следующую погрузку лишь на 5-е сутки, а в течение 4 суток потребуется под погрузку 2000X4=8000 новых вагонов. Тогда оборот вагона составит вооо 2000=4 суток. Следовательно, сократив оборот вагона, можно ту же работу выполнить с меньшим их количеством. В 1972 г. оборот грузового вагона равнялся 5,56 суток.

[c.31]

Сроки погрузки и выгрузки грузов на промежуточных станциях могут устанавливаться с учетом организации маневровой работы на данном участке, поско.тьку нецелесообразно требовать от грузоотправителей и грузополучателей погрузки и выгрузки вагонов в сжатые сроки, а при их невыполнении взыскивать с них штраф за простой вагонов, в то время когда погрунсенные или выгруженные вагоны все равно простаивают на станции в ожидании подхода- маневровых средств. Однако определение сроков погрузки и выгрузки грузов с учетом организации маневровой работы не должно вести к замедлению оборота вагонов.

[c.101]

Вагоны могут подаваться на подъездпой путь по графику (расписанию), через определенные интервалы времени (ст. 91) или по уве-домленням (ст. 50). при среднесуточной погрузке или выгрузке свыше 50 вагонов подача может производиться по расписанию или с со-блюденнем интервалов, а при погрузке или выгрузке менее 50 вагонов — обязательно по уведомлениям. С подъездного пути при обслуживании локомотивом ветвевладельца вагоны возвращаются сформированными составами или группами вагонов в количестве, определяемом договором, по расписанию или через определенные интервалы (при погрузке или выгрузке свыше 50 вагонов в сутки), а также по мере готовности составов или групп вагонов. В последнем случае о времени их доставки на выставочный путь предприятие должно уведомить железную дорогу. Если подъездной путь обслуживается локомотивом железной дороги, о готовности одновременно поданных вагонов к уборке ветвевладелец уведомляет железную дорогу, которая должна убрать их в установленное договором время (см. комментарии к ст. ст. 88 и 92). Поскольку подача и уборка вагонов по расписанию или через интервалы замедляет оборот вагонов, нельзя устанавливать такой порядок подачи и уборки при среднесуточной погрузке или выгрузке, не превышающей 50 вагонов ( 25 Правил эксплуатации подъездных путей). Среднесуточная погрузка (выгрузка) определяется в физических вагонах независимо от их осности.

[c.185]

Кроме того, в договорах на эксплуатацию подъездных путей устанавливается порядок разметки вагонов по пунктам вьпрузки, расстояние для определения сбора за подачу и уборку вагонов (см, п. 3), время оборота контейнеров, размеры предоставленного железной дорогой в пользование земельного участка (см. комментарий к ст. 13), порядок подачи вагонов контрагентам ветвевладельца (см. комментарий к ст. 89), порядок подачи маршрутов под погрузку и выгрузку (см. коммеотарий к ст. 91), мероприятия по сокращению простоя вагонов па подъезд1юм пути и сроки их вьшолнения (см. комментарий к ст. 94) и др.

[c.185]

Время простоя вагонов под погрузкой и вы1-рузкой и оборота ва гопов на подъездных путях уч1ггывается по ведомостям подачи и уборки вагонов при номерном способе учета н по ведомостям безномерного учета — нри безномерном способе учета (ст. 88). Ведомости подачи и уборки вагонов на станциях с большим объемом грузовой работы (по списку, установленному управлением железной дороги), а также ведомости безномерного учета составляются в товарной конторе станции на основании памяток приемосдатчика, натурных листов и уведомлений предприятий. Время подачи и уборки вагонов указывается в ведомостях подачи и уборки вагонов, в памятках приемосдатчика (там, где они составляются) или в натурных листах с натуры в момент подачи и уборки вагонов (см. комментарий к ст. 49).

[c.201]

Сроки оборота вагонов слагаются из времени на приемосдаточные операции на выставочном пути (см. п. 3), продвижение к фронтам погрузки и выгрузки и обратно, маневровые работы на подъездном пути, расстановку вагонов по фронтам, перестановку вагонов при сдвоенных операциях (выгрузка и погрузка), тфи их подаче на подъездной путь в количестве, превьннающем вместимость фронтов, на погрузку или выгрузку, взвешивание и дозировку. Они могут устанавливаться для вагонов с одной операцией (погрузка или выгрузка) и для вагнов с двумя операциями (погрузка и выгрузка). Может быть определен и общий срок оборота для всех вагонов. Что же касается сроков на погрузку и выгрузку, то они зависят от способа погрузочно-разгрузочных работ (немеханизированный или меха-низ 1фованный), производительности механизмов и времени на подготовительные операции (снятие пломб или пломбирование, крепление груза, очистка вагонов после выгрузки и т. п.). Если количество подаваемых локомотивом железной дороги вагонов превышает вместимость фронта, к времени на погрузку и выгрузку добавляется время

[c.201]

Сроки на погрузку и выгрузку грузов (при обслуживании подъездного пути локомотивом предприятия они входят в качестве одного из элементов в сроки оборотов вагонов — см. п. 2) зависят в первую очередь от способа погрузочно-разгрузочных работ. Эти сроки устанавливаются Министерством путей сообщения (см. комментарий к ст. 49). В настоящее время утверждены сроки погрузки и выгрузки грузов средствами грузоотправителей и грузополучателей немеханизированным и механизированным способами. Эти сроки должны применяться и при заключении договоров на эксплуатацию подъездных путей или на подачу и уборку вагонов. Они установлены для определенных грузов и мехаш1змов. Когда на предприятии применяются иные погрузочно-разгрузочные механизмы или механизированным способом производятся погрузка и выгрузка грузов, не перечисленных в приложениях № 3 и 4 к Правилам определения сроков погрузки и выгрузки, сроки разрабатываются предприятием совместно с управлением железной дороги и представляются в МПС на утверждение ( 8 и 10 указанных Правил).

[c.202]

Время простоя вагонов определяется для всей одновременно поданной партии вагонов с одинаковыми срюками оборота или погрузки и выгрузки. Когда в поданную партию входят вагоны с разными сроками погрузки или выгрузки, на выполнение этих операций предоставляются наибольшие сроки (см. комментарий к ст. 49). Нет необходимости предоставлять такие сроки, если установлен общий срок оборота вагонов на подъездном пути. При подаче вагонов локомотивом железной дороги в количестве, превышающем фронт погрузки или выгрузки, вагоны, поданные сверх фронта, засчитываются за предприятием с момента фактической постановки к фронту. В случае перестановки вагонов, поданных сверх фронта, средствами предприятия устанавливается норма простоя вагонов на всю одновременно подаваемую партию, исходя из срока на погрузку или выгрузку и времени на перестановку вагонов ( 35 Правил эксплуатации подъездных путей).

[c.202]

Оборот вагона является наиболее общим и в то же время основньш качественным показателем работы железнодорожного транспорта, характеризующим как степень использования вагона, так и слаженность работы всех звеньев транспорта.

[c.360]

В приведенной трехчленной формуле оборота вагогта каждая часть характеризует время нахождения вагона за период его оборота под различными операциями. Первый член — это время на-хол<дения вагона в движении, второй — иа сортировочных и участковых (технических) станциях третий — иа станциях погрузки и выгрузки.

[c.117]

Расстояние, проходимое вагоном за время оборота. Оно разделяется на две части расстояние, проходимое вагоном за время оборота в груженод состоянии, — груженый рейс /гр, расстояние, проходимое вагоном за время оборота в порожнем состоянии — порожний рейс /пор [c.119]

Технологические процессы разрабатывают с учетом основных принципов производсгва погрузочно-разгрузочных работ максимального использования средств комплексной механизации грузовых операций с применением преимущественно высокопроизводительных машин и устройств, обеспечивающих минимальные удельные затраты энергии, топлива и общего рабочего времени устранения ручного труда не только на основных, но и на большинстве вспомогательных операций использования автоматизированных систем управления погрузочно-разгрузочными машинами и устройствами организации работ с использованием по возможности многоточечных и сплошных погрузочных и выгрузочных фронтов максимального совмещения во времени подготовительных, вспомогательных и заключительных работ с основными операциями, одновременное их выполнение группового обслуживания близкорасположенных в основном разгрузочных фронтов высокопроизводительными машинами и устройствами организации технического обслуживания и ремонта машин и устройств только в периоды отсутствия вагонов на грузовых фронтах исключения каких-либо перерывов в работе обслуживающих бригад и средств механизации, особенно если нормативное время оборота группы вагонов составляет менее 1,5—2,0 ч обеспечения бесперебойной подачи груза к грузовому фронту при погрузке и бесперебойной уборки груза, выгружаемого из вагона, организации высокопроизводительных транспортирующих систе.м.

[c.40]

Первый член в формуле оборота-вагона представляет собой время, нахождения вагона в поездах на участке — в движении и на промежуточных станциях втбрОй член — время нахождения транзитного вагона на технических станциях (в транзитных поездах и под переработкой) третий член формулы -г время на-

[c.260]

Ускорение оборота вагона имеет огромное значение не только для железнодорожного транспорта, но и для всего народного хозяйства, так как освобождаемые вагоны позволяют удовлетворять растущие потребности страны в перевозках без увеличения парка вагонов. Достигается ускорение оборота вагона главным образом путем сокращения времени нахождения вагонов под различными операциями, в первую очередь грузовыми, при формировании и расформировании поездов, сокращения порожнего пробега, повьь шения. скорости движения поездов. Среднее расстояние, проходимое вагоном за время оборота, называется полным рейсом вагона. Подвижность вагона характеризуется среднёсуточным его пробегом (измеряют в километрах и определяют как частное от деления полного рейса на величину оборота).

[c.349]

О. ж.-д. транспорта. Вследствие разнообразия условий на ж. д. находят себе применение свечные, масляные, керосиновые, спирто-калильные, газовые и электрич. источники света. Нормальным О. пассажирских вагонов в настоящее время признается только электрическое. Первоначально оно устраивалось от аккумуляторов, периодически заряжаемых на станциях. Теперь чаще всего применяется особая генераторная установка, состоящая из аккумуляторной батареи и специальной динамомашины, сцепленной с осью вагона. На остановках и при тихом ходе сеть питает батарея, в пути ток дает динамо, к-рая в то же время заряжает и батарею. Для саморегулирования эта установка, называемая осевой системой , имеет специальное устройство, выполняемое различно, но всегда состоящее из следующих частей. 1) Включающий автомат, к-рый при достаточном числе оборотов включает машину на сеть и батарею на зарядку при малых оборотах выключает машину. Включающие автоматы бывают центробежные и электромагнитные. 2) Переключатели полярности переключают полюсы машины при обратном ходе вагона по конструкции бывают электромагнитные или в виде особого супорта на самой машине. 3) Регулятор машины регулирует постоянство напряжения на зажимах машины. Это достигается или при помощи скользящего ремня или особыми электромагнитными регуляторами. Иногда машина регулируется на постоянную силу тока, тогда для сети ламп ставится отдельный регулятор напряжения. 4) Регулятор зарядки батареи делается обычно электромагнитного типа. Выключает батарею, когда ее напряжение достигнет предела (2,6 V на свинцовый и. 1,7 V на щелочной элемент). О. подвижного состава может производиться и от особого турбогенератора, устанавливаё-мого на паровозе, от к-рого ток распределяется по вагонам и подводится к вагонным батареям. Днем производится зарядка батарей, а ночью они работают на сеть. Электрифицированные составы обычно имеют мотор-генераторы, к-рые питаются током от тролер-ного провода. На ж. д. СССР находят применение машины и аппаратура самых разнообразных фирм. За последнее время имеются вагоны, оборудованные з-дом Динамо . Кислотные аккумуляторы производства ВЭО имеют емкость на 108—370 Ah при разрядном токе на 36—90 А. Щелочные аккумуляторы (Юнгнера) имеют емкость в 140—300 Ah при токе 17—38 А.

[c.106]

Мощное передовое технич. вооружение, полученное Ж. т., находится в руках железнодорожников нового типа, воспитанных большевистской партией и показавших образцы овладения техникой. Развернувшееся стаха-новско-кривоносовское движение дало мощный толчок подъему Ж. т. и окончательно добило старые предельческие нормы, к-рые выдвигались вредителями-предельщиками с пелью доказать , что ж. д. якобы работают на пределе своих перевозочных возможностей, что есе резервы исчерпаны и что без огромных капиталовложений повысить перевозки невозможно. Разоблачение вредителей-предель-щиков расчистило путь для успешного осуществления мероприятий по улучшению работы Ж. т., важнейших приказов наркома Л. М. Кагановича о борьбе с крушениями и авариями, об ускорении оборота вагона, об улучшении использования паровозов и организации движения поездов й других мероприятий, наметивших пути подъема Ж. т. В приказе о борьбе с крушениями тов. Каганович сравнил их с поражениями воинской части в бою. Крушение есть следствие всех недостатков работы Ж. т., и поэтому командиры обязаны лично тщательно изучить причины каждого крушения, чтобы их устранить и предотвратить в дальнейшем. Приказ о борьбе с крушениями и авариями имел огромное мобилизующее значение в деле перестройки работы Ж. т. В другом приказе — об ускорении оборота вагона (апрель 1935 г.) — указывалось, что вагон движется только в течение одной пятой всего времени оборота, и была поставлена задача сократить все элементы, из к-рых складывается время оборота, и прежде всего простои. Сокращение простоев

[c.310]

,

, —

—

—сред.

—сред. —время

—время