Подборка по базе: готовая рабочая программа по математике 5-6 класс мерзляк.docx, нтернет безопасность..pdf, — ДООП Колесо безопасности 10.01.23.docx, Тема 4.3. Рабочая программа специалиста дошкольной организации ., Практическое задание по дисциплине Финансовый менеджмент.docx, 5 класс Рабочая программа по Родному языку.doc, Радиационная безопасность термины и определения.docx, меры безопасности при взрывных работах.pptx.ppt, Контрольная работа по дисциплине «Моделирование систем» — копия., Экстремизм как угроза национальной безопасности России. Основные

Тема 3: ДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ ПРИ АВАРИЯХ,

КАТАСТРОФАХ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ

ЗАДАНИЯ:

- Какие общие требования и правила поведения должен знать учитель для обеспечения безопасности учащихся?

____ 1. действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях должны основываться на инструкциях памятках, разработанных службами ГО и ЧС в соответствии с местными условиями;2. в каждом классе, кабинете, учебной мастерской на видном месте должен находиться план эвакуации из конкретного помещения. Если по плану эвакуации предусмотрено использование запасного выхода, то он должен быть свободен, не загроможден разными предметами. Если дверь запасного выхода по условиям охраны здания запирается на замок, то в плане эвакуации необходимо указать, где находится ключ от запасного выхода;3. в каждом кабинете, классе, учебной мастерской должны обязательно находиться средства пожаротушения в виде универсального или порошкового огнетушителя;4. во всех помещениях образовательного учреждения обязательно должны иметься медицинские аптечки с набором основных средств первой медицинской помощи: йода, бинтов, перевязочных резиновых жгутов, водного раствора аммиака;5. во всех общеобразовательных учреждениях должна иметься местная или собственная радиоточка, радиосеть, по которой в случае чрезвычайных ситуаций будут передаваться сообщения, оповещения, предупреждения или указания учителям о необходимых действиях;6. учителю ни в коем случае нельзя терять самообладания, паниковать самому и не допускать паники среди учащихся. Покидать помещение при возникшей чрезвычайной ситуации можно только в организованном порядке. Учителю нужно помнить, что паника обычно создает толчею, давку, причем эвакуация значительно затрудняется, увеличивается угроза жизни учащихся;7. чтобы облегчить учителю его действия во время чрезвычайной ситуации, необходимо периодически проводить учения определенной направленности с эвакуацией из здания;8. чтобы аварии не были неожиданностью, учителю необходимо знать, какие предприятия находятся вблизи образовательного учреждения и каковы могут быть аварии (взрывы, выбросы ядовитых газов, пожары с выделением токсических веществ и т.д.). Нужно всегда помнить о том, что многие предприятия находятся в настоящее время в предаварийном состоянии из за сильной изношенности основного оборудования и очистных систем. В связи с этим могут быть залповые выбросы в атмосферу или в систему стоков вредных и опасных для жизни веществ;9. учителю необходимо также знать его дальнейшие действия после эвакуации из здания и местонахождение безопасных укрытий. Обычно при крупномасштабных ЧС местные службы ГО и ЧС оповещают население и сообщают, какие действия необходимо предпринимать. На эти оповещения и сообщения учителю необходимо ориентироваться.

2. Перечислите действия учителя при угрозе ЧС

| Действия учителя во время перемены при объявлении сигнала

«Внимание всем!». |

Действия учащихся во время перемены при объявлении

сигнала «Внимание всем!». |

| 1. После получения сигнала тревоги немедленно организуйте эвакуацию учащихся из здания школы. Взять классный журнал и через запасный выход покинуть здание школы.

2. Постройте обучающихся в безопасном месте, сделайте перекличку и доложите о присутствующих и отсутствующих. 3. Если здание покинуть невозможно (при сильных толчках), построить обучающихся вдоль капитальной стены, в углах, дверных проёмах. 4. Эвакуируйтесь из здания только после разрешения администрации школы по обследованным безопасным выходам. 5. Эвакуацию обучающихся из здания школы осуществляет учитель- предметник, ведущий урок. 6. При необходимости эвакуации из зоны бедствия передать обучающихся классному руководителю, а при его отсутствии взять функции классного руководителя на себя. 7. После регистрации обучающихся проведите с ними инструктаж во время передвижения и эвакуируйтесь вместе с обучающимися класса в безопасную зону. 8. Прибыв на место эвакуации, проведите перерегистрацию обучающихся, доложите о прибывших. 9. Организуйте проживание обучающихся, помня о том, что каждый учитель несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся с ним в опасной и безопасной зоне. |

1. быстро и организованно зайти в класс согласно расписанию уроков; 2. внимательно слушать и выполнять все распоряжения учителя; 3. организованно следовать в случае необходимости к пункту сбора (эвакуации); 4. помочь учителю быстро провести перекличку. |

3. Расшифруйте и дайте определение понятию «АХОВ».

АХОВ (___

аварийно химическое опасное вещество_________________________________________________) – это _опасное химическое вещество, применяемое в промышленности,при выбросе котрого может произойти загрязнение окружающей среды_____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Дайте характеристику лесным пожарам, заполнив таблицу:

| Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Лесные пожары подразделяются на: подземные, наземные и верховые. | |

| Способы тушения

лесных пожаров: |

Мероприятия по профилактике лесных пожаров: |

| захлестывание огня по кромке пожара ветками

засыпка кромки пожара грунтом прокладка на пути распространения пожара заградительных и менирализованных полос (канав) пуск отжига (встречного низового и верхового пала огня) тушение горящей кромки водой применение химических веществ искусственное вызывание осадков из облаков |

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:

1) бросать горящие спички и окурки; 2) употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов; 3) оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки; 4) заправлять горючим топливные баки при работающих двигателях автомашин; 5) оставлять бутылки или осколки стекла; 6) разводить костры в местах с сухой травой; 7) выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полянах или на полях вблизи леса. |

- Выберите в тестах верные ответы и запишите их в таблицу:

| 1. | 3. а | 5. абв | 7. агд | 9. 1г2в |

| 2. а | 4. г | 6. б | 8. б | 10.1в2а |

Условные обозначения:

♣ – ответ должен иметь форму: например 1а2б, или 1в2б и т.д.

►– несколько правильных ответов. ● – тест с одним правильным ответом.

● 1. Среди перечисленных природных катаклизмов ________ может

спровоцировать остальные три явления:

а) оползень, б) цунами, в) землетрясение, г) эпидемии.

● 2. Все спасательные работы во время метели или вьюги следует проводить

а) только группами,

б) только по одиночке,

в) только в сопровождении спасателей.

►3. Если внезапное наводнение застало вас во время проведения занятий на

природе, то нужно:

а) подняться с учениками на холм,

б) спрятаться в овраге,

в) использовать крепкие развесистые деревья, закрепив детей на них от

падения всеми имеющимися подручными средствами;

г) ждать помощи, подавая сигналы спасателям имеющимися способами.

►4. Во время урагана, учителю с детьми лучше укрыться в учебном

заведении в безопасных местах, к которым относятся:

а) закрытые коридоры,

б) верхние этажи, крыши, чердаки,

в) темные застекленные веранды,

г) подвальные помещения.

►5. Перед угрозой наводнения при получении предупреждения о начале

эвакуации, эвакуируемый должен быстро собраться и взять с собой:

а) документы, деньги и ценности;

б) медицинскую аптечку;

в) спасательную лодку,

г) комплект верхней одежды и обуви по сезону.

●6. В грозу наиболее молниеопасны:

а) ель, тополь, б) дуб, лиственница, в) осина, бузина, г) береза, клен.

►7. В грозу запрещено:

а) прислоняться к скалам; г) передвигаться плотной группой;

б) прятаться под скальным навесом; д) останавливаться на опушке леса;

в) передвигаться по одиночке; е) находиться в сухой одежде.

● 8. Причиной весеннего наводнения может быть:

а) ливни, б) быстрое таяние снега, в) таяние ледников в горах.

♣ 9. Соотнесите данные колонок 1 и 2.

Колонка 1. 1. Сели могут быть спровоцированы …

2. Сход снежных лавин может быть спровоцирован …

Колонка 2. а) штормами, б) эрозией почв,

в) обильными снегопадами г) ливнями.

♣ 10. Соотнесите данные колонок 1 и 2.

Колонка 1. 1. Наводнения могут быть спровоцированы …

2. Цунами могут быть спровоцированы …

Колонка 2. а) штормом,

б) эпидемиями,

в) землетрясением,

г) лесными пожарами.

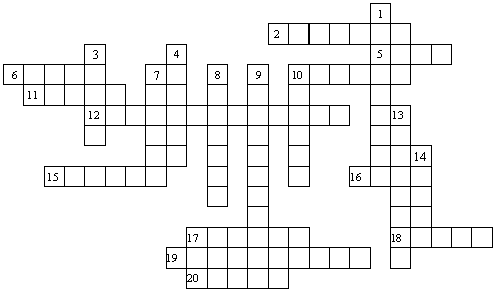

6. Разгадайте кроссворд «Чрезвычайные ситуации природного характера».

По вертикали:

1. Периодически повторяющийся довольно продолжительный подъем уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками.

3. Сильные электрические разряды молнии.

4. Перенос снега сильным ветром над поверхностью земли.

7. Место, где на поверхность вырывается магма.

8. Жестокий атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся по поверхности земли (воды) в виде темного гигантского рукава-«хобота».

9. Дерево, под которым опасно прятаться в грозу.

10. Особые морские волны очень большой длины и высоты.

13. Скользящее смещение масс горных (или других) пород вниз по склону под влиянием силы тяжести.

14. Снежная буря с воющим ветром и слепящим снегом.

По горизонтали:

2. Интенсивный сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при оттепелях.

5. Излившаяся, потерявшая часть содержащихся в ней газов и водяных паров магма.

6. Скопление рыхлого льда во время ледостава (в начале зимы) в сужениях и на излучинах русла реки, вызывающее подъем воды на некоторых участках выше него.

10. Атмосферное возмущение, круговое вихревое движение воздуха с пониженным давлением в центре.

11. Нагромождение льдин во время весеннего ледохода в сужениях и на излучинах русла реки, стесняющее течение и вызывающее подъем уровня воды в месте скопления льда и выше него.

12. Подземные толчки, удары и колебания поверхности Земли, вызванные естественными процессами, происходящими в земной коре.

15. Ветер, скорость которого составляет более 32 м/с.

16. Стремительный бурный поток воды с большим содержанием камней, песка, глины.

17. Масса снега, движущаяся под воздействием силы тяжести и низвергающаяся по горному склону.

18. Подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, случающийся в морских устьях крупных рек, а также на наветренном берегу больших озер, водохранилищ и морей.

19. Атмосферное возмущение, круговое вихревое движение воздуха с повышенным давлением в центре.

20. Быстрое отделение (отрыв) и падение массы горных пород (земли, песка, камней, глины) на крутом склоне вследствие потери устойчивости склона, ослабления связности, цельности горных пород.

7. Перечислите правила поведения при авариях с выбросом АХОВ.

| Население, услышав сигналы

оповещения об авариях с выбросом АХОВ должно: |

При движении на зараженной АХОВ

местности необходимо соблюдать следующие правила: |

| 1. надеть противогазы. В случае отсутствия противогаза необходимо максимально быстро удалиться из зоны заражения, задержав дыхание на несколько секунд. Для защиты органов дыхания можно использовать подручные средства из ткани, смоченные в воде, а также меховые и ватные части одежды.

2. закрыть окна и форточки, одеть детей, предупредить соседей, 3. отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ (погасить огонь в печах), 4. взять документы, теплую одежду и питание (трехдневный запас непортящихся продуктов), 5. быстро, но без паники выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, на расстояние не менее 1,5 километров от предыдущего места пребывания, и оставаться там до получения дальнейших распоряжений. |

Принять меры по элементарной защите органов дыхания – закрыть нос и рот ватными или меховыми частями одежды, смоченными водой (при отсутствии воды – мочой) и кожи – застегнуться на все пуговицы, молнии, обвязать шею шарфом, одеть перчатки или спрятать руки в рукава!

— Двигаться перпендикулярно направлению ветра – облако ядовитых газов всегда вытянуто, и вы пройдете его поперёк, к его ближайшему краю. — При перемещении по улицам избегать закрытых дворов, тупиков, узких улиц – двигаться по наиболее открытой местности. — При невозможности покинуть зараженную местность укрыться в жилых и производственных зданиях, учитывая распределение АХОВ по этажам зданий!

|

8. Как должен действовать учитель при возникновении радиационной опасности?

____ 1. При получении сигнала тревоги с сообщением о радиационном загрязнении организовать защиту дыхательных путей себе и обучающимся. Выдать ватно- марлевые повязки, респираторы и, если имеются, противогазы.2. Закрыть форточки в классе. Отсадить детей от окон.3. Подготовиться к организованной эвакуации. Взять классный журнал.4. Провести инструктаж по безопасному передвижению по заражённой местности.5. Прибыв на предписанный сборно-эвакуационный пункт, необходимо зарегистрироваться.6. Эвакуироваться вместе с детьми в безопасную зону.7. По прибытии в район размещения провести регистрацию детей.8. Организовать санитарную обработку и размещение.

Тема 4: ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

ЗАДАНИЯ:

1. Перечислите правила безопасного поведения в местах большого

скопления людей.

1. __

2. Вставьте пропущенные слова и предложения в текст:

Толпа и массовые беспорядки могут возникнуть во время массовых шествий, митингов, уличных концертов, футбольных матчей, религиозных мероприятий, коронаций, похорон видных деятелей и т. д. На митинге, демонстрации вы можете помимо свой воли стать участником политической массовки.

Поэтому следует знать основные приемы управления общественным сознанием:

1. Простота, популизм людей, лозунгов, требований, решений.

2. Использование психологических приемов, создающих атмосферу общности, единства — скандирования, совместного пения, покачивания и т. д.

3. Убеждение собравшихся в успехе, подчеркивание единства, достижения победы (звучат заявления: «Нас собралось так много», «Мы собрались несмотря ни на что», «Ничто не помешает нам» и т. п.).

4. Преувеличение «прошлых победа», прежних успехов.

3. Выберите в тестах верные ответы и запишите их в таблицу:

| 1. вг | 3. бв | 5. в | 7. бв |

| 2. е | 4. в | 6. вагб | 8. бв |

Условные обозначения:

►– несколько правильных ответов. ● – тест с одним правильным ответом.

♦ — перечислить все ответы в нужной последовательности.

►1. Как необходимо вести себя при прохождении темных и плохо освещенных

кварталов?

а) вести себя как обычно; б) идти несмотря ни на что коротким путём;

в) лучше удлинить маршрут движения, но идти через людные места;

г) идти посредине улицы, проходя тёмные или плохо освещенные кварталы.

► 2. Толпа, стихийно спасающаяся от реального или воображаемого источника

опасности, согласно классификации, называется:

а) окказиональная толпа,

б) конвенциональная толпа,

в) экспрессивная толпа,

г) действующая толпа,

д) агрессивная толпа,

е) паническая толпа.

►3. Как необходимо вести себя девушке, если она в первый раз в гостях у

молодого малознакомого человека?

а) следует вести себя не принуждённо;

б) следует осмотреться и запомнить расположение комнат и дверей;

в) следует запомнить устройство замков, местонахождение телефона.

● 4. Толпа – это …

а) столпотворение, отсутствие и нарушение порядка;

б) народные волнения, выражение протеста против властей.

в) бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей,

но связанных между собой сходством эмоционального состояния и общим

объектом внимания.

● 5. На сколько правомерно и законно ударить обидчика в ответ на словесное

оскорбление?

а) зависит от степени оскорбления; б) вполне законно; в) противозаконно.

♦ 6. Механизм развития паники можно представить как цепь следующих моментов:

а) воссоздание образа опасности,

б) паническое поведение,

в) включение «пускового сигнала»,

г) активизация защитной системы организма на различных уровнях осознания и

инстинктивного реагирования.

►7. Как необходимо вести себя человеку, если его задержали сотрудники милиции?

а) следует пытаться доказать случайность своего присутствия в толпе,

б) не следует пытаться доказывать случайность своего присутствия в толпе,

в) следует выполнять все указания работников милиции.

►8. Что необходимо делать человеку, если толпа побежала и увлекла его за собой?

а) следует позволить людскому потоку нести себя, при этом необходимо глубоко

вдохнуть и согнуть руки в локтях и направить их в разные стороны, оберегая

грудь от сдавливания,

б) следует при любой возможности постараться выбраться из свалки людей,

в) следует сопротивляться движению толпы.

4. Вставьте в предложения пропущенные слова.

Превышением пределов необходимой обороны признаются ___умышленные действия___явно не соответствующие _характеру_____ и ___степени_____ общественной опасности посягательства. Обороняющийся должен соразмерять _

степень угрозы________и ответные действия____________ и не допустить « превышения пределов необходимой обороны_________». Обороняющийся может превратиться в преступника, если совершит «_____умышленные действия________, явно не соответствующие __характеру________ и ___опасности_______посягательств __________».

Все случаи самообороны можно разделить на две категории:

► _____

если нападение не представляет прямой угрозы для жизни и здоровья,то оценивается соответсвие средств защиты и нападения

►

если нападение опасно,то закон в этом случае предоставляет защищающемуся возможность обороняться и нанести любой вред нападающему

5. Распределите в таблице, перечисленные виды оружия, по степени их разрешения для применения на территории России для самообороны:

1) кистени, 2) портативная сирена, 3) охотничье ружье, 4) кастеты, 5) пневматическое оружие, 6) бумеранги, 7) газовый пистолет,

| разрешено | специальное разрешение

(наличие лицензии) |

не разрешено |

| Аэрозольные балончики | портативная сирена, охотничье ружье, пневматическое оружие, газовый пистолет, аэрозольные, искровые разрядники отечественного производства | кистени, кастеты, бумеранги, электрошоковые устройства импортного производства, |

| термин | определение |

|

вымогательство |

требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под у грозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких |

| кража | ненасильственное преступление, при котором имущество изымается помимо воли собственника, но не вопреки ей. |

| грабеж |

открытое хищение чужого имущества. |

| разбой |

Нападение в целях хищения чужого имущества |

| мошенничество | хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием |

|

активный обман |

Активный обман заключается в преднамеренном введении в заблуждение владельца имущества посредством сообщения ложных сведений или изготовления подложных документов |

|

пассивный обман |

молчание об истине, несообщение потерпевшему сведений о фактах или обстоятельствах, которые виновный обязан был сообщить. |

| Злоупотребление доверием | это использование доверительного отношения во вред доверяющему (собственнику), что приводит к хищению имущества у собственника. |

6. Заполните таблицу пропущенными терминами и определениями:

|

Зоны опасности |

Зоны опасности авиационного транспорта |

Зоны опасности железнодорожного |

Зоны опасности транспорта |

|

1) 2) 3) 4) |

посадка взлет крейсерский заход ошибки отказ воздействие |

Зонами |

• техническая • нарушение • • нарушения |

Техногенные

и природные ЧС.

ЗАДАНИЯ.

-

Вставьте

в таблицу пропущенные значения:

|

Классы |

Типы |

Виды |

|

1. ЧС |

Геофизичекие |

Землетрясения, извержения |

|

Геологические (экзогенные) |

Оползни, осыпи, смыв. пород. поверхности карста. Пыльные |

|

|

Природные |

Лесные |

|

|

2. |

Ветровые (метеорологические) |

Бури Ураганы Смерчи, Шквалы. вихри. Сильный Сильный Сильный жара. Засуха. |

|

агрометеорологические |

Затяжные |

|

|

3. ЧС |

Морские гидрологические |

Тайфуны, |

|

Гидросферные (гидрологические |

Высокие (наводнения). Дождевые Заторы Ветровые уровни ледостав. |

|

|

4. |

Массовые |

Случаи и инфекционных заболеваний. Эпидемия. Пандемия. |

|

Инфекционная заболеваемость животных |

Энзоотии, |

|

|

Заболевание |

Панфитотия. Прогрессирующая эпифитотия. |

2.

Выберите

в тестах верные ответы и запишите их в

таблицу:

|

1. |

4. |

7. |

10. |

13. |

16. |

|

2. |

5. |

8. |

11. |

14. |

17. |

|

3. |

6. |

9. |

12. |

15. |

18. |

Условные

обозначения:

♣

– ответ

должен иметь форму: например 1а2б, или

1в2б и т.д.

►–

несколько

правильных ответов.

●

– тест

с одним правильным ответом.

♦

– перечислить

все ответы в нужной последовательности.

♣

1.

Соотнесите данные колонок 1 и 2.

Колонка

1.

1. К литосферным ЧС относятся …

2.

К атмосферным ЧС относятся …

Колонка

2.

а) оползни и бури, б) бури и смерчи,

в)

обвалы и сели, г) смерчи и камнепады.

♣

2.

Соотнесите данные колонок 1 и 2.

Колонка

1.

1. К классу биологических ЧС относятся

…

2.

К классу литосферных ЧС …

Колонка

2.

а) природные пожары, б)

метеорологические ЧС

в)

инфекционные заболевания, г)

гидрологические ЧС.

♣

3.

Соотнесите данные колонок 1 и 2.

Колонка

1.

1. Половодье – это …

2.

Тайфуны – это …

Колонка

2.

а) метеорологические ЧС, б)

гидросферное ЧС на море,

в)

геологическое ЧС, г) гидросферное

ЧС на суше.

♣

4.

Соотнесите данные колонок 1 и 2.

Колонка

1.

1. Эпидемии и эпизоотии – это … ЧС.

2.

Затяжные ливни и снегопады – это …

ЧС.

Колонка

2.

а) литосферные,

б)

атмосферные,

в)

биологические,

г)

гидросферные.

●5.

К аномальным атмосферным ЧС относят:

а)

обвалы, оползни, б)

стихийные бедствия, катастрофы,

в)

сильная жара, снежные метели, г)

ураганы, смерчи.

●6.

Наибольшее число ЧС природного

происхождения обусловлено:

а)

землетрясениями, б) ураганами,

в) наводнениями.

●

7.

Причиной возникновения ЧС техногенного

характера может стать:

а)

надежность обеспечения безопасности

на транспорте и в сельском хозяйстве;

б)

культура производства, повышение уровня

компетенции и ответственности

специалистов вредных и потенциально

опасных предприятий;

в)

увеличение масштабов использования

взрыво- и пожароопасных веществ и

технологий.

►8.

Последствиями пожаров могут быть:

а)

ожоги различной степени, б)

химические отравления АХОВ,

в)

поражения от ударной волны, г)

комбинированные поражения.

►9.

К основным способам защиты от внешнего

облучения относятся мероприятия:

а)

использование средств медицинской

профилактики,

б)

укрытие в убежищах,

в)

укрытие в подвалах.

►10.

К правилам поведения на загрязненной

радиоактивными веществами местности

относятся мероприятия:

а)

при нахождении на открытой местности

для очищения кожных покровов

как

можно быстрее искупаться в открытом

водоеме,

б)

при возвращении в помещение как можно

быстрее вытряхнуть верхнюю одежду,

в)

в помещениях проводить влажную уборку.

►11.

К техногенным ЧС относятся:

а)

пожар на транспорте, б) торфяной

пожар, в) пожар в школе.

●

12.

При преодолении небольших участков

заражения хлором защищать органы

дыхания лучше всего повязкой, смоченной:

а)

2% раствором питьевой соды, б) 5%

раствором лимонной кислоты,

в)

2% раствором борной кислоты.

●

13.

При авариях с выбросом аммиака органы

дыхания надежно можно защитить с помощью

…

а)

фильтрующего противогаза ГП-5,

б)

фильтрующего противогаза ГП-7,

в)

фильтрующего противогаза ГП-7 с

дополнительным патроном ДПГ-3.

Сформулируйте

самостоятельно тестовые задания по

теме 1,2 (синим

цветом),

учитывая

условные обозначения

♦

14.

►15.

►16.

►17.

●18.

3.

Перечислите

действия преподавателя и студентов

при угрозе ЧС

|

Действия |

Действия |

|

1. 2. 3. 4. 5. 6. |

1. 2. 3. 4. |

4.

Дайте

характеристику лесным пожарам, заполнив

таблицу:

|

Лесной |

|

|

Способы |

Мероприятия |

|

1. захлестывание 2. Засыпка 3. Пуск 4. Лесной |

Территориальные

|

5.

Выберите

в тестах верные ответы и запишите их в

таблицу:

|

1. |

3. |

5. |

7. |

9. |

|

2. |

4. |

6. |

8. |

10. |

Условные

обозначения:

♣

– ответ

долен иметь форму: например 1а2б, или

1в2б и т.д.

►–

несколько

правильных ответов.

●

– тест

с одним правильным ответом.

●

1.

Среди перечисленных природных катаклизмов

________ может спровоцировать остальные

три явления:

а)

оползень, б) цунами, в) землетрясение,

г) эпидемии.

●

2.

Все спасательные работы во время метели

или вьюги следует проводить

а)

только группами,

б)

только по одиночке,

в)

только в сопровождении спасателей.

►3.

Если внезапное наводнение застало вас

на природе, то нужно:

а)

подняться на холм,

б)

спрятаться в овраге,

в)

использовать крепкие развесистые

деревья, закрепившись на них от падения

всеми имеющимися подручными средствами;

г)

ждать помощи, подавая сигналы спасателям

имеющимися способами.

►4.

Во время урагана лучше укрыться в здании

в безопасных местах, к которым относятся:

а)

закрытые коридоры, б)

верхние этажи, крыши, чердаки,

в)

темные застекленные веранды, г)

подвальные помещения.

►5.

Перед

угрозой наводнения при получении

предупреждения о

начале

эвакуации, эвакуируемый должен быстро

собраться и взять с собой:

а)

документы, деньги и ценности;

б)

медицинскую аптечку;

в)

спасательную лодку,

г)

комплект верхней одежды и обуви по

сезону.

●6.

В грозу наиболее молниеопасны:

а)

ель, тополь, б) дуб, лиственница, в)

осина, бузина, г) береза, клен.

►7.

В грозу запрещено:

а)

прислоняться к скалам; г)

передвигаться плотной группой;

б)

прятаться под скальным навесом; д)

останавливаться на опушке леса;

в)

передвигаться по одиночке; е)

прятаться под высокими деревьями.

●

8.

Причиной весеннего наводнения может

быть:

а)

ливни, б) быстрое таяние снега, в)

таяние ледников в горах.

♣

9.

Соотнесите данные колонок 1 и 2.

Колонка

1.

1. Сели могут быть спровоцированы

…

2.

Сход снежных лавин может быть спровоцирован

…

Колонка

2.

а) штормами, б)

эрозией почв,

в)

обильными снегопадами, г) ливнями.

♣

10.

Соотнесите данные колонок 1 и 2.

Колонка

1.

1. Наводнения могут быть спровоцированы

…

2.

Цунами могут быть спровоцированы …

Колонка

2.

а) штормом, б) эпидемиями,

в)

землетрясением, г) лесными пожарами.

6.

Решите

кроссворд «Чрезвычайные ситуации

природного характера».

По

вертикали:

1.

Периодически повторяющийся довольно

продолжительный подъем уровня воды в

реках, обычно вызываемый весенним

таянием снега на равнинах или

дождевыми осадками.

3.

Сильные электрические разряды молнии.

4.

Перенос снега сильным ветром над

поверхностью земли.

7.

Место, где на поверхность вырывается

магма.

8.

Жестокий атмосферный вихрь, возникающий

в грозовом облаке и распространяющийся

по поверхности земли (воды) в виде темного

гигантского рукава-«хобота».

9.

Дерево, под которым опасно прятаться в

грозу.

10.

Особые морские волны очень большой

длины и высоты.

13.

Скользящее смещение масс горных (или

других) пород вниз по склону под влиянием

силы тяжести.

14.

Снежная буря с воющим ветром и слепящим

снегом.

По

горизонтали:

2.

Интенсивный сравнительно кратковременный

подъем уровня воды в реке, вызываемый

обильными дождями, ливнями, иногда

быстрым таянием снега при оттепелях.

5.

Излившаяся, потерявшая часть содержащихся

в ней газов и водяных паров магма.

6.

Скопление рыхлого льда во время ледостава

(в начале зимы) в сужениях и на излучинах

русла реки, вызывающее подъем воды на

некоторых участках выше него.

10.

Атмосферное возмущение, круговое

вихревое движение воздуха с пониженным

давлением в центре.

11.

Нагромождение льдин во время весеннего

ледохода в сужениях и на излучинах русла

реки, стесняющее течение и вызывающее

подъем уровня воды в месте скопления

льда и выше него.

12.

Подземные толчки, удары и колебания

поверхности Земли, вызванные естественными

процессами, происходящими в земной

коре.

15.

Ветер, скорость которого составляет

более 32 м/с.

16.

Стремительный бурный поток воды с

большим содержанием камней, песка,

глины.

17.

Масса снега, движущаяся под воздействием

силы тяжести и низвергающаяся по горному

склону.

18.

Подъем уровня воды, вызванный воздействием

ветра на водную поверхность, случающийся

в морских устьях крупных рек, а также

на наветренном берегу больших озер,

водохранилищ и морей.

19.

Атмосферное

возмущение, круговое вихревое движение

воздуха с повышенным давлением в центре.

20.

Быстрое

отделение (отрыв) и падение массы горных

пород (земли, песка, камней, глины) на

крутом склоне вследствие потери

устойчивости склона, ослабления

связности, цельности горных пород.

Блок

1.

Задание

(

– выберите один вариант ответа).

Природное

явление, начало которого сопровождается

необычным поведением животных, а у

большей части населения вызывает

психические расстройства, называется

…

Варианты

ответов:

1)

землетрясением

2)

наводнением

3)

оползнем

4)

эрозией

Задание

( – выберите один вариант ответа).

Движение

воздуха относительно Земли называется

…

Варианты

ответов:

1)

ветром

2)

ураганом

3)

шквалом

4)

бурей

Задание

( – выберите один вариант ответа).

Аварии,

сопровождающиеся образованием зоны

заражения, глубина которой не превышает

радиуса санитарно-защитной зоны

предприятия, являются …

Варианты

ответов:

1)

объектовыми

2)

местными

3)

глобальными

4)

региональными

Задание

( – выберите один вариант ответа).

Местом

наиболее эффективного накопления

радиоактивного йода-131 в организме

человека является …

Варианты

ответов:

1)

щитовидная железа

2)

кожа

3)

печень

4)

селезенка

Задание

(

– выберите один вариант ответа).

Гидротехнические

сооружения, служащие для переброски

воды в заданные пункты, называются …

Варианты

ответов:

1)

водопроводящими

2)

водосбросными

3)

водоподпорными

4)

водозаборными

Задание

( – выберите один вариант ответа).

Свод

положений, регулирующих обязанности

водителей транспортных средств и

пешеходов, а также технические требования,

предъявляемые к транспортным средствам

для обеспечения безопасности дорожного

движения, называется ___________ дорожного

движения.

Варианты

ответов:

1)

Правилами

2)

Законом

3)

Нормами

4)

Уставом

Блок

2.

Задание

( – выберите два и более вариантов

ответа).

К

чрезвычайным ситуациям (ЧС) природного

характера относятся …

Варианты

ответов:

1)

извержение вулканов

2)

ветровые нагоны

3)

прорыв плотины

4)

военные действия

Задание

( – выберите два и более вариантов

ответа).

К

требованиям безопасности при пользовании

эскалатором метро относятся …

Варианты

ответов:

1)

размещение с правой стороны лицом по

направлению движения

2)

придерживание поручня

3)

размещение с левой стороны лицом против

направления движения

4)

прислонение к неподвижным частям

эскалатора

Задание

(

– выберите два и более вариантов ответа).

Федеральная

служба охраны Российской Федерации

(ФСО России) осуществляет …

Варианты

ответов:

1)

обеспечение физической охраны Президента

РФ

2)

контроль в сфере специальной связи и

информации

3)

государственное управление в сфере

защиты прав и свобод человека

4)

разработку общей стратегии внешней

политики

Блок

3.

Задание

1 (Кейс-задание).

26

декабря 2004 года подводное землетрясение,

произошедшее в Индийском океане недалеко

от острова Суматры (Индонезия), вызвало

цунами, которое было признано самым

смертоносным стихийным бедствием в

современной истории. Цунами достигло

берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии,

Таиланда и других стран. Высота волн

превышала 15 метров. Цунами привело к

огромным разрушениям и огромному

количеству погибших людей. Погибло, по

разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч

человек.

http://ru.wikipedia.org/

Задание

2.

11

марта 2011 года в результате сильнейшего

землетрясения в Японии и последовавшего

за ним цунами произошла крупная

радиационная авария на атомной

электростанции (АЭС) Фукусима-1. Японская

Комиссия по ядерной безопасности (NSC),

согласно Международной шкале ядерных

событий (INES) установила максимальный

7-ой уровень опасности после оценки

выбросов радионуклидов иода-131 и

цезия-137. Из-за повысившегося уровня

радиации в окрестностях станции жители

населенных пунктов в радиусе 30 километров

от АЭС были эвакуированы.

Как называются химические соединения,

повышающие устойчивость организма к

действию ионизирующих излучений? Опишите

правильную последовательность действий

населения при получении распоряжения

на эвакуацию после аварии данного типа?

Рассчитайте, какой путь в километрах

проделало радиоактивное облако, которое

через 5 суток с дождями попало на землю,

если средняя скорость ветра составляла

7 м/сек?

ЗАДАНИЕ.

Из официальной информации МЧС приведите

данные о землетрясениях в России за

последние 2 года.

Какие

меры были предприняты для ликвидации

последствий землетрясений в соответствии

со ст. 18 ФЗ «О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера».

Землетрясения — это подземные толчки, удары и колебания поверхности Земли, вызванные естественными процессами, происходящими в земной коре. На земном шаре ежегодно происходит более 100 землетрясений, приводящих к различного рода разрушениям.

В результате широкого развертывания наблюдений в сейсмоактивных районах мира за последние 20 лет обнаружено немало предвестников землетрясений. К наиболее надежным и часто повторяющимся относятся так называемое сейсмическое затишье, резкое увеличение уровня подземных вод в скважинах, сжатие или расширение участков земной поверхности, а также изменение электрического и магнитного полей Земли и электрического сопротивления горных пород.

Для того чтобы уменьшить риск во время землетрясения, нужно соблюдать определенные правила поведения.

Дома следует:

► укрыться под крепкими столами, вблизи главных стен или колонн, потому что главная опасность может исходить от падения внутренних стен, потолков, люстр;

► держаться подальше от окон, электроприборов, кастрюль на огне, который надо сразу потушить; сразу же загасить любой источник пожара;

► постоянно слушать информацию по радио;

► открыть двери для того, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости;

► не пользоваться лифтом, не выходить на балконы;

► не пользоваться спичками, потому что может существовать опасность утечки газа;

► едва закончится первая серия толчков, покинуть дом.

На улице следует:

● направляться к свободным пространствам, удаленным от зданий, электросетей;

● внимательно следить за карнизами или стенами, которые могут упасть, держаться подальше от башен, водохранилищ;

● следить за опасными предметами, которые могут оказаться на земле (провода под напряжением, стекла, сломанные доски и пр.); не подходить близко к месту пожара.

В школе и других учебных заведениях:

► нужно следовать плану, разработанному органами гражданской обороны;

► следует держать ситуацию под контролем, чтобы быть в состоянии помочь другим и обезопасить детей. Уверенность взрослого и владение им обстановкой помогает детям следовать его указаниям, не поддаваясь панике;

► тренировки, проведенные с детьми заранее, позволяют действовать правильно и спокойно;

► у преподавателя должен быть полный список присутствующих учеников, и при выходе он должен проверить наличие детей;

► нужно позаботиться о том, чтобы передать детей родителям или в специально предназначенные для их сбора центры.

Если вы погребены под обломками, нужно:

► оценить ситуацию и определить, что в ней есть положительного;

► помнить, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение довольно большого срока, если не будет бесполезно расходовать энергию;

► поискать в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подавать световые или звуковые сигналы (любой предмет, которым можно стучать по трубам или стенам, чтобы привлечь внимание);

► приспособиться к обстановке, осмотреться и поискать выход;

► если единственным путем выхода является узкий лаз, попытаться протиснуться через него. Для этого необходимо, расслабив мышцы, постепенно протискиваться, прижимая локти к бокам и двигая ногами вперед, как черепаха.

Цунами. Иногда под воздействием особенно мощных тектонических сдвигов протяженных участков дна (при сильных подводных или прибрежных землетрясениях, реже — в результате вулканическою извержения) возникают особые волны очень большой длины и высоты — цунами (в переводе с японского языка — большая волна в заливе). Скорость распространения цунами от 50 до 800 км/ч, возле берега она падает. Цунами трудно увидеть издалека, потому что в глубоких водах высота волны относительно невелика — от 0,1 до 5 м. И только у самого побережья, наталкиваясь на препятствие, масса воды вздыбливается, образуя волну высотой 10-15 м. А в узких бухтах, гаванях, долинах рек волны сильных цунами вырастают до 40-50 м, обрушивая на берег, прибрежные постройки, земельные угодья и дороги сотни тысяч тонн соленой воды, которая сначала сметает, а потом заливает все на своем пути.

Любое, даже небольшое, землетрясение на суше — это повод для усиления наблюдения за водой, особенно для тех, кто отдыхает или работает на берегах бухт и заливов. Но основной признак приближения цунами — это быстрое обнажение морского дна. Домашние животные, грызуны начинают массовое бегство с места затопления, указывая правильный путь для людей — на возвышенности, подальше от воды (на 1-3 км).

При угрозе цунами необходимо срочно покинуть зону возможного удара волны и еще более обширную территорию затопления — это главная и самая неотложная мера обеспечения безопасности. Если это не удается, нужно постараться подняться на самое возвышенное место либо на верхние этажи наиболее прочных домов или иных сооружений. Особенно устойчивы дома на сваях, а также строения, защищенные волнорезами. Если поблизости таких строений нет, нужно прятаться за любую преграду, которая может защитить от движущейся воды: дорожную насыпь, большие камни, деревья (лучше наиболее отдаленные и крепко укоренившиеся). Старайтесь держаться за дерево, камень или другие выступающие предметы, иначе воздушная волна и потоки воды могут протащить вас по камням, ударить о них, а возвращающаяся вода может унести в океан (море).

Вулкан — это место, где на поверхность вырывается раскаленное вещество земных недр — магма. Излившаяся, потерявшая часть содержащихся в ней газов и водяных паров магма называется лавой. В районах активной вулканической деятельности созданы специальные станции и пункты, на которых ведут непрерывное наблюдение за вулканами, чтобы вовремя предупредить об их пробуждении. Предвестником извержения служат вулканические землетрясения. Специальные приборы регистрируют изменения наклона земной поверхности вблизи вулканов. Перед извержением изменяются местное магнитное поле и состав вулканических газов.

Единственным способом спасения людей при извержении вулканов остается эвакуация населения. Скорость распространения лавы невелика, но она сжигает все на своем пути. Происходит интенсивный выброс вулканического пепла, ухудшающего видимость, а также раскаленных камней. Эти камни разрушают строения, вызывают пожары, наводят на людей ужас. Опасное воздействие относительно медленных лавовых потоков можно уменьшить тремя способами: 1) отклонить поток; 2) разделить его на несколько мелких; 3) остановить путем охлаждения, создания земляной стенки, каменной кладки и т. д. Иногда для разрушения стенки кратера и направления потока лавы в безопасном направлении применяют бомбардировку.

Дополнительную опасность для людей представляют грязевые потоки, образовавшиеся из выпавшего пепла, смытого дождем, и движущиеся с довольно высокими скоростями. Спастись от такого потока можно, направив его в безопасном направлении, например в водохранилище. Обильное выпадение пепла опасно еще и тем, что он в больших количествах накапливается на крышах домов. В этом случае его необходимо сбрасывать вниз.

Бури, ураганы, смерчи

Ветер — это перемещение воздуха параллельно земной поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения тепла и атмосферного давления и направленное из зоны высокого давления в зону низкого давления. Для обозначения движения ветра используют много слов: штиль, бриз, буря, ураган, смерч, шторм, тайфун, циклон и множество местных названий. Чтобы их систематизировать, во всем мире пользуются шкалой Бофорта, которая позволяет весьма точно оценить силу ветра в баллах (от 0 до 12) по его действию на наземные предметы или по волнению на море. Удобна эта шкала еще и тем, что она позволяет по описанным в ней признакам довольно точно определять скорость ветра без приборов.

Штиль – безветрие.

Бризом (от легкого до сильного бриза) моряки называют ветер, имеющий скорость от 4 до 31 мили/ч. В пересчете на километры (коэффициент 1,6) это будет от 6,4 до 50 км/ч.

Бурей называют ветер, скорость которого достигает 20-32 м/с (70-115 км/ч).

Ураган — это ветер, скорость которого составляет более 32 м/с (более 115 км/ч).

Смерч (торнадо) — это жестокий атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся по поверхности земли (воды) в виде темного гигантского рукава-«хобота». Обычно смерчи начинаются так: на горизонте появляется грозовое облако, заливающее окружающую местность необычным зеленоватым светом, нарастает влажный зной, дышать становится тяжело. Поднимается несильный поначалу ветер, начинает моросить дождь. И вдруг температура резко падает примерно на 15°С. Из нависших туч к земле опускается гигантский «хобот», вращающийся с бешеной скоростью, навстречу ему с поверхности, похожий на опрокинутую воронку, тянется другой вихрь. Если они смыкаются, то образуют огромный столб, вращающийся против часовой стрелки. Основной причиной перечисленных явлений является циклоническая деятельность в атмосфере — процессы возникновения, эволюции (развития) и перемещения крупномасштабных возмущений в полях атмосферного давления и ветра — циклонов и антициклонов.

Циклон (от греч. — кружащийся, вращающийся) — это сильное атмосферное возмущение, круговое вихревое движение воздуха с пониженным давлением в центре. Поперечник циклона достигает от 100 до 2000-3000 км. В циклонах вихревые ураганные ветры дуют против часовой стрелки в северном полушарии Земли и по часовой стрелке — в южном. В антициклоне все наоборот, скорость его поменьше и погода получше. Сам циклон движется довольно медленно: 20-40 км/ч, редко до 100 км/ч. Тропические циклоны (тайфуны) движутся несколько быстрее. Но внутри циклона скорости ветровых вихрей могут быть и штормовые, и ураганные, то есть больше скорости перемещения самого циклона (тайфуна).

Меры по обеспечению безопасности при угрозе бурь, ураганов, смерчей можно по времени их принятия разделить на три группы:

1. Предупредительные заблаговременные мероприятия осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала бури (урагана, смерча) и могут занимать много времени. К таким мероприятиям относятся:

► ограничение землепользования в районах частого прохождения циклонов;

► ограничение размещения опасных производств;

► сокращение объемов запасов и сроков хранения на предприятиях и складах взрыво-, пожаро-, химически опасных веществ;

► демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

► вырубка старых, подгнивших деревьев;

► укрепление производственных, жилых и иных зданий и сооружений;

► проведение инженерно-технических мероприятий по повышению физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися, АХОВ и другими опасными веществами;

► определение опасных режимов функционирования различных производств в условиях сильного ветра; создание материальных резервов;

► подготовка населения и персонала спасательных служб.

2. К оперативным защитным мероприятиям, проводимым после получения «штормового предупреждения», относят:

● широкое оповещение населения о пути прохождения и времени подхода к различным районам бури (урагана, смерча);

● переход к безопасным режимам работы различных производств в условиях сильного ветра;

● экстренное сокращение запасов опасных веществ на предприятиях, складах и оперативное повышение надежности их хранения;

● перевод в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

● подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения.

Эти меры по снижению возможного ущерба принимаются с учетом степени риска, возможных масштабов ущерба и требуемых затрат на защитные мероприятия.

3. Действия населения при угрозе и во время бурь, ураганов и смерчей. С получением сигнала о надвигающейся опасности население приступает к неотложным работам по повышению защищенности зданий, сооружений и других мест обитания людей, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов для обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях ЧС. С наветренной стороны зданий нужно плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить, окна и витрины защитить ставнями или щитами. Для уравнивания внутреннего давления двери и окна с подветренной стороны зданий следует открыть. Непрочные сооружения (дачные домики, навесы, гаражи, штабеля дров, туалеты) желательно закрепить, прикопать землей, убрать выступающие части или разобрать, придавив разобранные фрагменты тяжелыми камнями, бревнами. Нужно убрать все вещи с балконов, лоджий, подоконников.

Находясь в здании, следует остерегаться ранений осколками оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо отойти от окон и занять место в нишах стен, дверных проемах или стать вплотную к стене. Для защиты рекомендуется использовать также встроенные шкафы, прочную мебель и матрацы. При вынужденном пребывании под открытым небом необходимо отойти от зданий и укрываться в оврагах, ямах, рвах, канавах, кюветах у дорог. При этом нужно лечь на дно укрытия и плотно прижаться к земле, руками ухватиться за растения.

Возможны варианты, когда опасная ситуация возникла в то время, когда дети находились в учебных заведениях. В таких случаях учитель обязан:

● прекратить занятия на открытом воздухе и завести детей в помещения;

● в зданиях закрываются двери, чердаки, окна, убираются предметы, которые могут травмировать детей;

● лучшими защитными средствами в таких случаях являются темные (не застекленные) помещения, закрытые коридоры, подвальные и другие подобные помещения учебного заведения;

● при отсутствии такой возможности, следует оберегать детей от поражения осколками оконных стекол, для чего размещать их подальше от окон и организовать защиту с помощью парт и столов;

● немедленно оказывать медицинскую помощь пострадавшим;

● при смерчах опасны последние этажи здания, так как может быть сорвана крыша и в вихревой поток втянуто все, что имеется в помещениях;

● не отпускать детей по домам без родителей;

● не отпускать детей на улицу до получения сообщения о том, что угроза миновала;

● если стихия застала на природе, необходимо использовать любые заглубленные места рельефа местности (овраги, кюветы, канавы и т.п.). При их отсутствии лечь на землю, плотно прижаться и прикрыть голову портфелем, рюкзаком, другим подручным материалом или, хотя бы, руками;

● не разрешать детям браться руками или наступать на оборванные провода, они могут быть под напряжением.

Гроза. Буре часто предшествует гроза — сильные электрические разряды молнии. Чтобы избежать риска быть пораженным ею, надо вести себя следующим образом:

• отключить телевизор и другие электрические приборы;

• не стоять перед открытым окном, не держать в руках металлические предметы;

• закрыть окна и двери, потому что поток воздуха — хороший проводник электрического тока;

• помнить, что середина комнаты — самое надежное место;

• находясь вне помещения, никогда не бежать, остановить автомашину;

• не укрываться под деревьями, особенно под дубами и лиственницами;

• переместиться из возвышенной местности в низину;

• держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных поверхностей.

В грозу запрещено:

• прислоняться к скалам и отвесным стенам; прятаться под скальным навесом;

• останавливаться на опушке леса;

• передвигаться плотной группой;

• идти и останавливаться возле водоемов;

• находиться в мокрой одежде.

В грозу ветер не дает правильного представления о направлении движения грозы, т.к. они часто идут против ветра. Расстояние до грозы можно определить по времени между вспышкой молнии и раскатом грома (1 с — расстояние 300-400 м, 2 с — 600-800 м, 3 с — 1000 м). Непосредственно перед началом грозы обычно наступает безветрие, или ветер меняет направление. Во время грозы в лесу предпочтительно укрываться среди невысоких деревьев, в горах — в 3-8 м от высокого «пальца» высотой в 10-15 м, на открытой местности — в сухой яме, канаве.

Эффективным средством обеспечения безопасности людей, предохранения зданий и сооружений, оборудования и материалов от взрывов, загораний и разрушений, возможных при воздействии молнии, является применение стержневых или тросовых молниеотводов.

Снежные заносы, метели, вьюги

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушение транспортного сообщения, повреждение линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность. Снежные заносы сопровождаются резкими перепадами температур и вызывают обледенение — покрытие различных поверхностей и предметов льдом или мокрым снегом. В результате рвутся электрические провода и линии связи, ломаются столбы, мачты и опоры, нарушаются транспортные контактные сети.

При получении информации об обильных снегопадах необходимо запастись продуктами питания, водой, средствами аварийного освещения и обогрева и приготовиться к возможной изоляции от внешнего мира на протяжении нескольких дней. В сельской местности и домах одноэтажной застройки необходимо также иметь наготове шанцевый инструмент (лопаты, ломы и др.), чтобы периодически очищать от снега двери, окна и крышу, обеспечивая доступ воздуха в дом и предотвращая возможное обрушение крыши под тяжестью выпавшего снега.

Метель — это перенос снега сильным ветром над поверхностью земли. Различают поземок, низовую и общую метель. Поземок и низовая метель представляют собой явления подъема снега ветром со снежного покрова, происходящие без выпадения снега из облаков. Поземок наблюдается при малых скоростях ветра (до 5 м/с), когда большинство снежинок поднимается всего на несколько сантиметров. Низовая метель наблюдается при больших скоростях ветра, когда снежинки поднимаются до 2 м и выше, вследствие чего атмосферная видимость ухудшается, снижаясь иногда до 100 м и менее. Низовая метель и поземок вызывают лишь перераспределение ранее выпавшего снега. Общая, или верхняя, метель представляет собой выпадение снега при достаточно сильном (обычно свыше 10 м/с) ветре и сопровождается значительным увеличением снежного покрова во всем районе, охваченном метелью.

Пурга — местное (в ряде районов России) название метели с сильным ветром, возникающей преимущественно на равнинных безлесных местностях при вторжении холодного воздуха.

Когда речь идет о вьюге, то под ней понимается снежная буря с воющим ветром и слепящим снегом. Согласно официальной классификации, о буре можно говорить, если скорость ветра превышает 55 км/ч, а температура падает ниже -7°С. Если же скорость ветра достигает 70 км/ч, а температура оказывается ниже -12°С, то мы имеем дело с сильной снежной бурей.

Основным поражающим фактором при снежных заносах, во время пурги, метели, вьюги является воздействие низких температур, вызывающих обморожение, иногда приводящее к замерзанию людей. При непосредственной угрозе такого стихийного бедствия организуется оповещение населения, приводятся в готовность необходимые силы и средства, дорожные и коммунальные службы, радиотрансляционные узлы переводятся на круглосуточную работу. Поскольку метель или вьюга могут длиться несколько суток, то необходимо заблаговременно создать в доме запас продовольствия, воды, топлива, приготовить аварийное освещение. Во время метели, пурги или вьюги покидать помещение можно только в исключительных случаях и не в одиночку. При пользовании автомобилем передвигаться следует только по главным дорогам. В случае резкого усиления ветра непогоду желательно переждать в населенном пункте или вблизи него. При поломке машины не следует отходить от нее за пределы видимости. Если есть возможность, автомобиль нужно установить двигателем в наветренную сторону. Периодически надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Кроме того, не занесенный снегом автомобиль — хороший ориентир для поисковой группы. Двигатель автомобиля следует периодически прогревать во избежание его «размораживания». При прогревании автомобиля важно не допустить «затекания» в кабину (кузов, салон) выхлопных газов. С этой целью необходимо следить, чтобы выхлопная труба не заваливалась снегом.

Особенную опасность метель, вьюга представляют для людей, застигнутых в пути далеко от человеческого жилья. Занесенные снегом дороги, потеря видимости вызывают полное дезориентирование на местности. Для ориентировки людей, внезапно застигнутых снежной стихией, вдоль дорог устанавливают вехи и другие указатели, а в некоторых горных и северных районах протягивают канаты (на тропах, дорогах, от здания к зданию), держась за которые люди могли бы попасть в свои жилища и другие помещения.

Однако на открытой местности, где нет никаких указателей, необходимо как можно быстрее найти убежище от ветра, снега и холода или соорудить его из снега. Для этого в сугробе высотой 1,5-2 м следует вырыть тоннель. Затем расширить тупик туннеля до необходимых размеров. Из снега можно сделать площадку для лежанки. Она должна быть выше уровня пола на 0,5 м. В своде пещеры осторожно пробивается отверстие для вентиляции. Вход закрывается тканью или снежным блоком. Если снег недостаточно глубок, можно сделать из него небольшие блоки, из которых построить стену — заслон высотой 1,5-2 м. Располагать заслон следует перпендикулярно направлению ветра. При наличии плащ-палатки или другой ткани ее укрепляют снежными блоками. После того как укрытие построено, ни в коем случае нельзя засыпать, так как существует опасность замерзания. Воздействие на организм отрицательных температур, особенно если погода ветреная и влажная, сопряжено с постоянным риском переохлаждения и обморожения.

Особого внимания требуют руки и ноги. Они находятся на периферии кровообращения, а потому могут очень быстро охлаждаться. Сохраняйте руки защищенными, в случае необходимости согревайте их под мышками или между бедрами. Если вы почувствуете, что мерзнут пальцы ног, согрейте их, эффективно двигая ими и растирая руками. Риск обморожения требует особенной бдительности, поскольку оно может произойти незаметно. Поэтому почаще проверяйте состояние открытых частей тела, особенно лица. Если вы почувствуете покалывание кожи или возникнет ощущение онемения, следует немедленно и естественным образом отогреть эти участки тела. Лучший метод отогрева — теплом своего тела (например, спрятав руки под мышками).

Основные виды работ при метели или вьюге — это розыск пропавших людей, оказание пострадавшим первой медицинской помощи, расчистка дорог и территорий вокруг строений, оказание помощи застрявшим водителям, устранение аварий на коммунально-энергетических сетях. Все работы во время метели или вьюги необходимо проводить только группами в несколько человек. При этом все спасатели должны находиться в зоне видимости, чтобы в любую минуту прийти на помощь друг другу.

Наводнение — это затопление значительной части суши в результате подъема воды выше обычного уровня. Различают несколько типов наводнений.

Половодье — периодически повторяющийся довольно продолжительный подъем уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками. Затапливает низкие участки местности. Половодье может принимать катастрофический характер, если инфильтрационные свойства почвы значительно уменьшились за счет перенасыщения ее влагой осенью и глубокого промерзания в суровую зиму. К увеличению половодья могут привести и весенние дожди, когда его пик совпадает с пиком паводка.

Паводок — интенсивный сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, паводки могут повторяться несколько раз в году. Особую угрозу представляют так называемые внезапные паводки, связанные с кратковременными, но очень интенсивными ливнями, которые случаются и зимой из-за оттепелей.

Затор — нагромождение льдин во время весеннего ледохода в сужениях и на излучинах русла реки, стесняющее течение и вызывающее подъем уровня воды в месте скопления льда и выше него. Затор возникает из-за неодновременного вскрытия больших рек, протекающих с юга на север. Вскрывшиеся южные участки реки в своем течении подпруживаются скоплением льда в северных районах, что нередко вызывает значительное повышение уровня воды.

Зажор — скопление рыхлого льда во время ледостава (в начале зимы) в сужениях и на излучинах русла реки, вызывающее подъем воды на некоторых участках выше него.

Ветровой нагон — это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, случающийся в морских устьях крупных рек, а также на наветренном берегу больших озер, водохранилищ и морей.

Защита от наводнений. Обязательным условием организации защиты от поражающих факторов и последствий наводнений является их прогнозирование. В прогнозе указывают примерное время наступления какого-либо элемента ожидаемого режима, например вскрытия или замерзания реки, ожидаемый максимум половодья, возможную продолжительность стояния высоких уровней воды, вероятность затора льда и др.

К оперативным предупредительным мерам относятся:

1. Оповещение населения об угрозе наводнения.

2. Заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затапливаемых зон.

3. Частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, организаций, учреждений, расположенных в зонах возможного затапливания, защита материальных ценностей.

Все граждане перед эвакуацией для защиты своего дома (квартиры) и имущества должны выполнить следующие операции:

► отключить воду, газ, электричество; потушить горящие печи отопления;

► перенести в верхние этажи зданий (на чердаки) ценные предметы и вещи;

► убрать в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь;

► обить (при необходимости) окна и двери первых этажей домов досками или фанерой.

При получении предупреждения о начале эвакуации эвакуируемый должен быстро собрать и взять с собой:

● документы, деньги и ценности;

● медицинскую аптечку;

● комплект верхней одежды и обуви по сезону;

● постельное белье и туалетные принадлежности;

● трехдневный запас продуктов питания.

Возможны ситуации в учебных заведениях, особенно при катастрофических наводнения, когда не остается времени на безопасную эвакуацию. В этих случаях учителю необходимо:

● в помещениях школы – по мере повышения уровня воды перемещать детей на верхние этажи здания и подавать сигналы о помощи;

● если стихия застала при проведении занятий на природе – быстро переместить детей на любые возвышенные места (холмы, курганы и т.п.). В лесу – использовать крепкие развесистые деревья, закрепив детей на них от падения всеми имеющимися подручными средствами и ждать помощи, подавая сигналы спасателям различными способами;

● для спасения людей используются различные плавсредства. При посадке на плавсредства важная роль отводится на старшего по плавсредству и на учителя. Посадка должна проходить организовано: со стороны носа или с кормы плавсредства по центральной его части, чтобы исключить его крен и возможное опрокидывание;

● при высадке на сушу, старший выходит первым, удерживает плавсредство и производит высадку детей.

Обвалы, оползни, сели, снежные лавины

Обвал — это быстрое отделение (отрыв) и падение массы горных пород (земли, песка, камней, глины.) на крутом склоне вследствие потери. устойчивости склона, ослабления связности, цельности горных пород. Обвал происходит под влиянием процессов выветривания, движения подземных и поверхностных вод, подмыва или растворения породы, колебания почвы. Чаще всего обвалы происходят в период дождей, таяния снега, при проведении взрывных и строительных работ. Поражающим фактором обвала является падение тяжелых масс горных пород, способных повредить, сломать, раздавить даже прочные сооружения либо засыпать их грунтом, преградив доступ к ним. Другая опасность обвалов состоит в возможном запруживании рек и обрушении берегов озер, воды которых в случае прорыва могут стать причиной наводнений или, что еще опаснее, селевых потоков.

Оползни — это скользящие смещения масс горных (или других) пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Оползни могут сходить со всех склонов крутизной от 19°, а при глинистых грунтах — от 5-7°. Нехватка свободных площадей в безопасных местах обусловливает массовую застройку холмов и даже склонов гор. Это ведет к деформации почвы, сползанию и разрушению домов и т. д. Если скорость больше метра в секунду, то это почти обвал, обрушение породы, которое опаснее, чем медленно скользящий оползень. Скорости больше одного метра в минуту также являются катастрофическими, поскольку за короткое время почти невозможно организовать спасение людей, имущества, животных. Поражающим фактором оползней являются тяжелые массы грунта, засыпающие или разрушающие все на своем пути.

Признаками возможного обвала являются многочисленные трещины в отвесных скалах, нависающие блоки, появление отдельных фрагментов скал, глыб, отделяющихся от основной (корневой) породы.

В отличие от обвалов и обрушений пород, оползни развиваются значительно медленнее, и есть немало признаков, позволяющих своевременно обнаружить зарождающийся оползень.

Признаки зарождающегося оползня: разрывы и трещины в грунте, на дорогах, защитных (противооползневых) сооружениях и укреплениях; нарушения и разрушения подземных и наземных коммуникаций; смещение, отклонение от вертикали деревьев, столбов, опор, неравномерное натяжение или обрыв проводов; искривление стен зданий и сооружений, появление на них трещин; изменение уровня воды в колодцах, скважинах, системах отвода воды, в любых водоемах.

Нужно наблюдать также, чтобы не было утечек в грунт воды из водозаборных колонок и водопроводов, а также следить за состоянием стоков.

Соблюдение безопасного режима жизнедеятельности. Соблюдать меры безопасности (меры охранного и ограничительного характера) необходимо всем людям, проживающим, работающим или отдыхающим в опасных зонах. К ним относятся:

● запрещение строительства промышленных предприятий, жилых зданий, железных и автомобильных дорог без надлежащих мер по защите от обвалов и оползней;

● ограничение в необходимых случаях движения поездов и автомашин в зонах, примыкающих к обваловым и оползневым участкам;

● запрещение взрывов и горных работ вблизи опасных участков;

● охрана горных пастбищ, древесно-кустарниковой и травянистой растительности;

● запрещение неконтролируемого полива и устройство постоянного водопровода без канализации;

● обязательная уборка снега со склонов перед началом таяния, организация пропуска талых вод, запрещение их задержки.

Сель — это стремительный бурный поток воды с большим содержанием камней, песка, глины и других материалов. Сель несется с гор со скоростью бегущего человека, а иногда и быстрее (до 40 км/ч). Селевые потоки зарождаются только в гористой местности и движутся в основном по руслам рек либо по балкам (оврагам), имеющим в верховьях значительный уклон. Существенным является то, что сель, в отличие от водного потока, движется неравномерно, отдельными валами, то замедляя, то ускоряя движение. Задержки (заторы) селевой массы происходят в сужении русла, на крутых поворотах, в местах резкого уменьшения уклона. Если обычно скорость течения селевого потока составляет 2,5-4,0 м/с, то после замедления, при прорывах заторов она может достигать 8-10 м/с.

Для борьбы с селями горные склоны укрепляют посадкой леса, особенно в местах зарождения селя, периодически спускают воду с горных водоемов, устраивают противоселевые плотины, дамбы, валы, канавы и т. п. Вдоль русел рек сооружают защитные и подпорные стенки, запруды и другие защитные сооружения. В теплые солнечные дни можно понизить скорость таяния снегов, если устроить дымовые завесы (экраны) с помощью дымовых шашек. Через 15-20 минут после задымления температура приземного слоя воздуха понижается и сток воды уменьшается наполовину. Воду, скопившуюся в моренных, завальных озерах и селехранилищах, откачивают насосами. Эффективный способ борьбы — улавливание селевых потоков в специальные котлованы, расположенные в руслах рек или в начальной части конуса выноса.

Для своевременной организации защиты населения первостепенное значение имеет четко отлаженная система оповещения и предупреждения. На объектах и в районах, которым угрожают сели, организуется противоселевая служба предупреждения. В ее задачи входит наблюдение за состоянием селевых бассейнов, прогнозирование селей, оповещение о времени их появления. Однако надо учитывать, что в некоторых ситуациях времени до подхода селя остается очень мало и население о грозящей ему опасности может быть предупреждено всего лишь за десятки минут (реже — более чем за 1-2 часа).

Снежной лавиной (снежным обвалом) называются массы снега, пришедшие в движение под воздействием силы тяжести и низвергающиеся по горному склону (иногда пересекающие дно долины и выходящие на противоположный склон). Снег, накапливающийся на склонах гор, под воздействием силы тяжести стремится соскользнуть вниз по склону, но этому противостоят силы сопротивления в основании и на границах снежного пласта. Вследствие перегрузки склонов снегом, ослабления структурных связей внутри снежной толщи или совместного действия этих факторов снежная масса соскальзывает или осыпается со склона. Начав свое движение от случайного и незначительного толчка, она быстро набирает скорость, захватывая по пути снег, камни, деревья и другие предметы, и низвергается до более пологих участков или дна долины, где тормозит и устанавливается. Лавины могут возникать везде, где есть снежный покров и достаточно крутые склоны. Огромной разрушительной силы они достигают в высокогорных районах, где их возникновению способствуют климатические условия.

Защита от лавин может быть пассивной и активной. При пассивной защите избегают использования лавиноопасных склонов или ставят заградительные щиты. При активной защите производят обстрел лавиноопасных склонов, вызывая сход небольших неопасных лавин и препятствуя таким образом накоплению критических масс снега. При захвате снежной лавиной необходимо принять все меры, для того, чтобы оказаться на ее поверхности. Для этого следует освободиться от громоздкого груза и двигаться вверх, совершая движения, как при плавании. Затем колени надо подтянуть к животу, а сжатыми в кулаки руками защищать лицо от снежной массы. Когда движение лавины прекратится, необходимо попытаться в первую очередь освободить лицо и грудь, чтобы можно было дышать, а затем принимать другие меры по освобождению из снежного плена.

Действия населения при угрозе схода оползней, обвалов, селей. Население, проживающее в оползне-, селе- и обвалоопасных зонах, должно знать очаги, возможные направления движения и основные характеристики этих опасных явлений. Население горных районов обязано укреплять свои дома и территории, на которых они возведены, а также участвовать в работах по возведению защитных гидротехнических и других защитных инженерных сооружений. Оповещение населения о стихийных бедствиях проводится посредством сирен, радио-, телевещания, а также посредством местных систем оповещения, непосредственно связывающих подразделение гидрометеослужбы с населенными пунктами в опасных зонах.

Если оповещения об опасности не было или оно сделано непосредственно перед стихийным бедствием, то жители, не заботясь об имуществе, должны быстро уходить в безопасное место. Естественными местами для спасения от селя или оползня являются склоны гор и возвышенности, не предрасположенные к оползневому, обвальному процессу или затоплению селевым потоком. При подъеме на безопасные склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки, поскольку в них могут образоваться побочные русла основного селевого потока.

В случае, когда люди, здания и сооружения оказываются на поверхности движущегося оползневого участка, следует, покинув помещения, передвигаться по возможности вверх, остерегаясь при торможении оползня скатывающихся с его тыльной части камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей. При остановке быстро движущегося оползня возможен сильный толчок. Это представляет большую опасность для находящихся на оползне людей.

Спасательные работы при обвалах и селях подразделяются на четыре основных этапа:

● поиск пострадавших;

● работы по деблокированию пострадавших;

● оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

● эвакуация пострадавших из зон опасности (мест блокирования) на пункт сбора или в лечебные учреждения.

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) относятся к наиболее распространенным стихийным бедствиям. Причинами возникновения пожаров могут быть неосторожные обращения с огнем, нарушение пожарной безопасности, грозовые разряды, землетрясения, самовозгорание газов и торфа. Лесные пожары особенно опасны в засушливое лето.

Под лесным пожаром понимают неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Лесные пожары подразделяются на: подземные, наземные и верховые.

Подземные (почвенные или торфяные) пожары возникают чаще всего в конце лета, как продолжение низовых или верховых пожаров. Заглубление низового пожара начинается у стволов деревьев, затем оно распространяется в стороны со скоростью от нескольких сантиметров до несколько метров в сутки. В очагах почвенных пожаров из упавших деревьев образуются непроходимые завалы и участки выгоревшего торфа. Торфяные пожары могут возникать и вне всякой связи с лесными: в районе торфоразработок и на торфяных болотах. Такие пожары часто охватывают громадные пространства и трудно поддаются тушению. Опасность их состоит в том, что горение часто происходит под землей, образуя пустые места в выгоревшем торфе, в которые могут провалиться люди, скот и техника.

Наиболее распространенным способом борьбы с торфяными пожарами является тушение горящего торфа водой. Для бесперебойной подачи значительного количества воды в очаги торфяных пожаров широко используют осушительные каналы. Вода в них нагнетается из естественных водоемов с помощью центробежных насосов или пускается самотеком. Для подачи воды непосредственно в очаги пожара на бровках каналов на расстоянии 250-300 м друг от друга сооружают водозаборные колодцы.

Низовые лесные пожары развиваются в результате сгорания хвойного подлеска, живого напочвенного покрова (мхов, лишайников, травянистых растений, полукустарников и мелких кустарников) и мертвого напочвенного покрова или подстилки (опавших листьев, хвои, коры, валежника, гнилых пней), т.е. растений и растительных остатков, расположенных непосредственно на почве или на небольшой высоте – 1,5-2 м. Скорость распространения таких пожаров невелика и составляет 0,1-0,2 км в час, а при сильном ветре – до 1 км в час.

Верховые лесные пожары характеризуются тем, что от них сгорает не только напочвенный покров, но полог древостоя. Они развиваются из низовых пожаров. Однако могут быть и так называемые вершинные, когда сгорают лишь кроны деревьев. Но такие пожары кратковременны. Верховые пожары также как и низовые подразделяются на беглые и устойчивые. Для беглых характерны отрыв горения по пологу от кромки низового пожара. Огонь распространяется скачками со скоростью 0,2-0,6 км в час, а при сильном ветре – до 5-25 км в час.

Первичными поражающими факторами лесных пожаров являются огонь, высокая температура воздуха, ядовитые газы, образующиеся в процессе горения, обрушение деревьев и обширные зоны задымления. Лесной пожар может стать причиной возникновения вторичных поражающих факторов. Крупные лесные пожары вблизи городов приводят к прекращению полетов самолетов, перекрывают движение по автомобильным и железным дорогам, служат причиной резкого ухудшения экологической обстановки.

Профилактика лесных и торфяных пожаров.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:

1) бросать горящие спички и окурки;

2) употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов;

3) оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;

4) заправлять горючим топливные баки при работающих двигателях

автомашин;

5) оставлять бутылки или осколки стекла;

6) разводить костры в местах с сухой травой;

7) выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полянах или на

полях вблизи леса.

Тушение лесных пожаров. Простейшим способом тушения огня является его захлестывание, сбивание пламени с помощью веток, мешковины, кусков брезента. Можно использовать чехлы от палаток, одеяла и другие подручные средства. Сбивать пламя следует наклонно в направлении выгоревшей площади с последующим сметанием горящих частиц в обгоревшую сторону. При тушении способом засыпки огня грунтом участники тушения двигаются один за другим — первый подавляет кромку пожара, засыпая ее землей, можно с водой, второй тушит тлеющие участки ногами, ветками или другими средствами.