Совсем недавно мы рассматривали возможности космических средств разведки для обнаружения авианосных ударных групп. В частности, автором было выдвинуто предположение о создании в ближайшей перспективе «созвездий» компактных и недорогих разведывательных спутников, размещаемых на низких орбитах и способных заменить существующие большие и дорогие разведывательные спутники. Нечто подобное уже происходит со спутниками связи благодаря компании Spaсe X и её проекту глобального высокоскоростного спутникового интернета Starlink.

По предположению автора, технологии, используемые для крупносерийного строительства и развёртывания спутников системы Starlink, могли бы быть применены впоследствии для строительства разведывательных спутников. Некоторые оппоненты высказывали на это возражения, что разведывательные спутники будут значительно крупнее, сложнее и дороже. И в особенности это касается спутников активной радиолокационной разведки, которые представляют наибольший интерес, поскольку могут работать в любое время суток и при любой погоде.

Что ж, будущее наступает раньше, чем предполагал автор. Но, к сожалению, будущее это наступает не для всех.

Capella Space

Основанная в 2016 году американская компания Capella Space, расположенная в городе Сан-Франциско (Калифорния), поставила своей целью обеспечить пользователей по всему миру возможностью получения коммерческих радиолокационных изображений поверхности планеты с высокой разрешающей способностью.

Компания Capella Space планирует развернуть 36 спутников, оснащённых радиолокационной станцией (РЛС) с синтезированной апертурой. Предполагалось, что масса одного спутника составит порядка 40 килограмм. Система должна позволить получение радиолокационных (РЛ) изображений земной поверхности с разрешением 50 сантиметров.

Более того, предположительно система способна получать изображения разрешением 25 сантиметров и выше, но эта возможность для гражданских потребителей пока заблокирована американским законодательством.

В декабре 2018 года компания Capella Space запустила на орбиту свой первый тестовый спутник Denali. Запуск был осуществлён с помощью ракеты-носителя (РН) Falcon 9 компании SpaceX с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния).

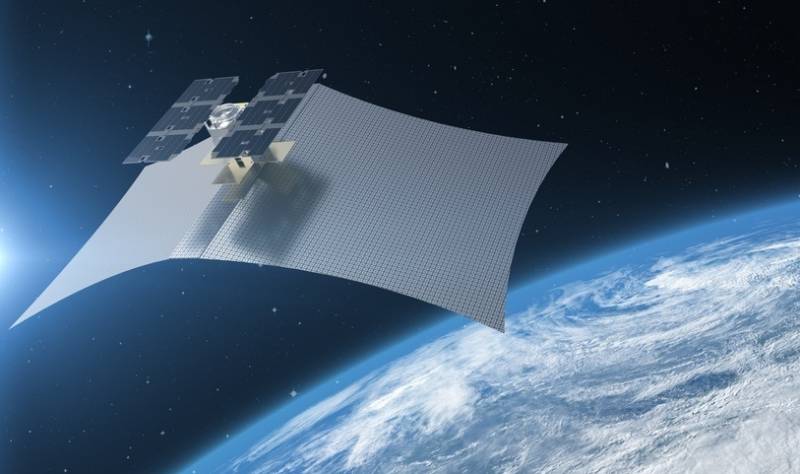

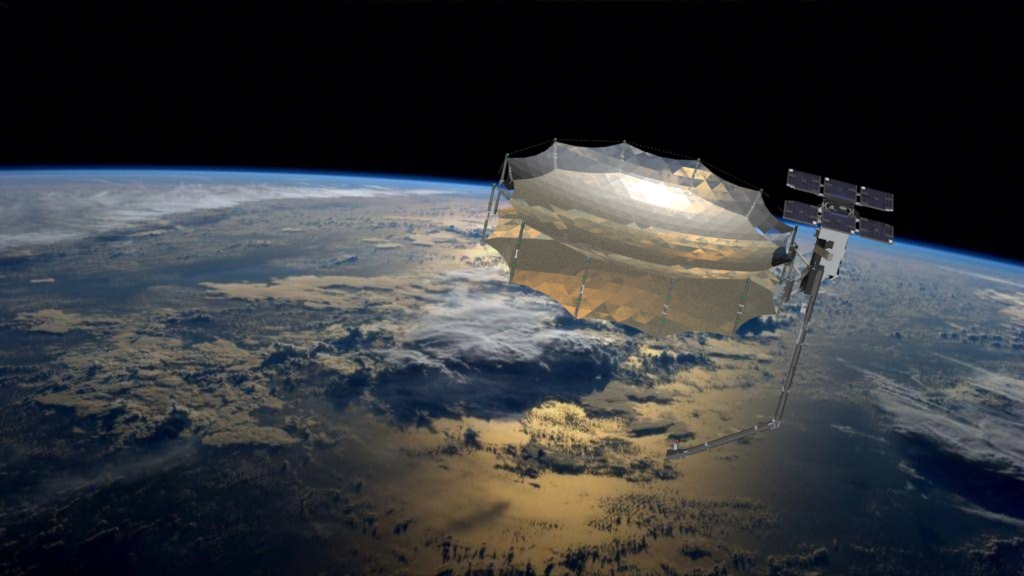

Спутник Denali предназначен для отработки конструкции и технологий. РЛ изображения с него не продавались. Но использовались для внутреннего тестирования и привлечения инвесторов и потенциальных заказчиков. После запуска спутник Denali развернул гибкое антенное полотно, площадь которого составляет около 8 метров.

Изображение спутника Denali – первого тестового спутника Capella, запущенного в 2018 г.

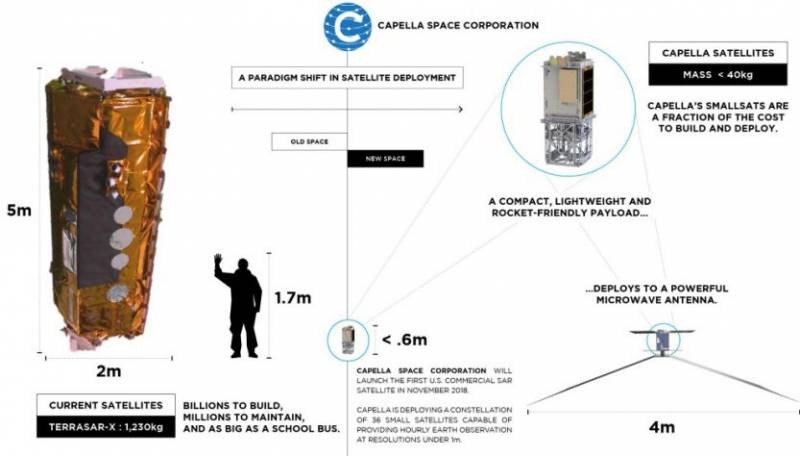

Сравнение размеров спутника Denali с существующими спутниками РЛ зондирования Земли.

В августе 2020 года был запущен первый серийный рабочий спутник Sequoia, способный уже сейчас предоставлять РЛ изображения земной поверхности коммерческим заказчикам. Вывод на орбиту был осуществлён РН Electron частной американской аэрокосмической компании Rocket Lab.

Масса спутника Sequoia составляет 107 килограмм. Он содержит 400 метров кабелей и проводов, соединяющих более сотни электронных модулей. Программное обеспечение включает более 250 000 строк кода C, более 10 000 строк кода Python и более 500 000 строк кода FPGA.

Изображение спутника Sequoia

Высота орбиты 525 километров и наклонение орбиты 45 градусов позволяют спутнику Sequoia предоставлять заказчикам доступ к получению РЛ изображения таких регионов, как Ближний Восток, Корея, Япония, Европа, Юго-Восточная Азия, Африка и США.

До конца 2020 года планируется вывод на орбиту ещё двух спутников Sequoia РН Falcon 9 компании SpaceX. Всего планируется запустить минимум семь спутников этого типа.

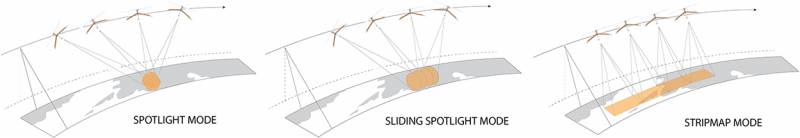

Инфографика запуска спутника Sequoia

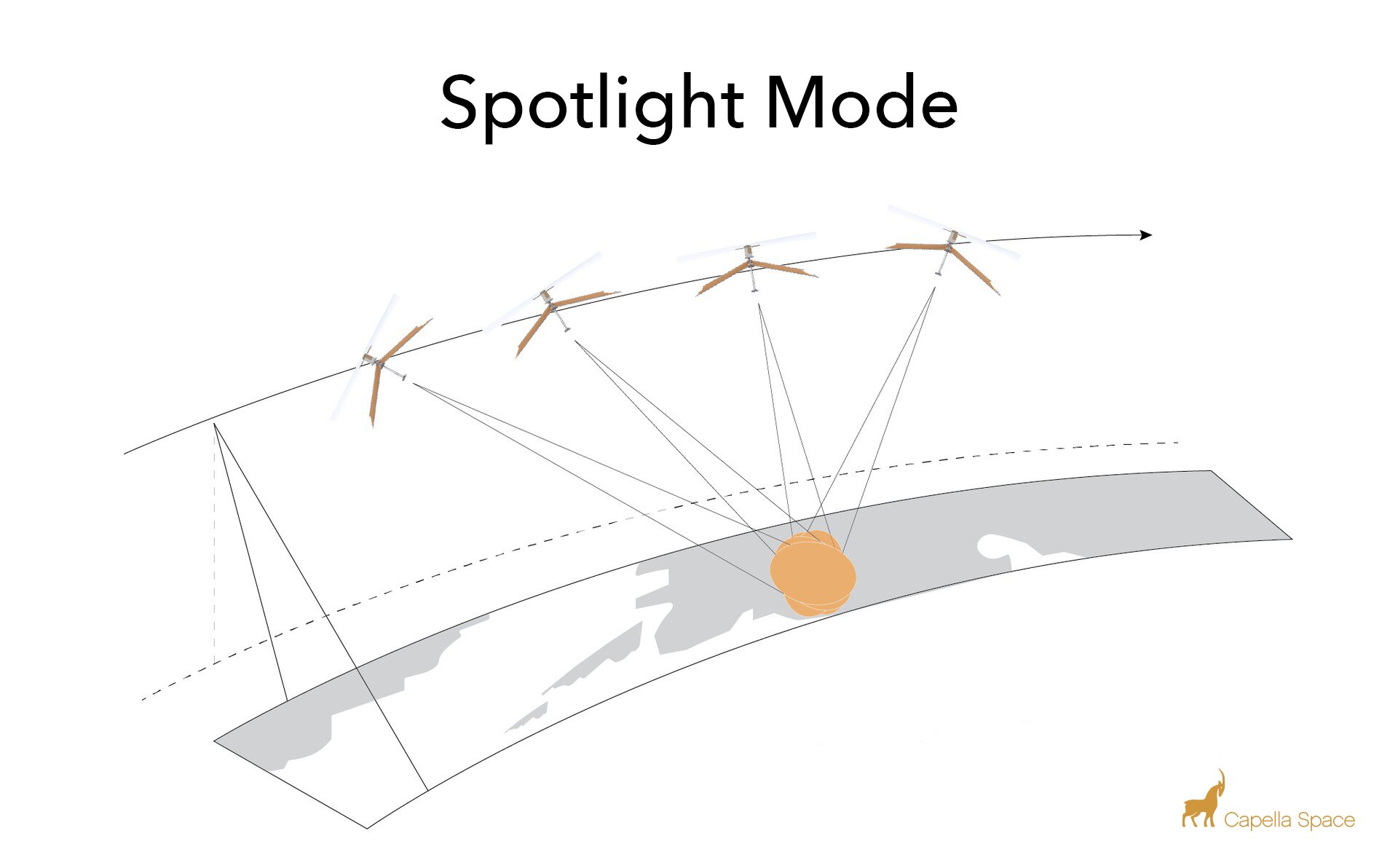

Необходимо понимать, что максимальное разрешение выбранного для съёмки участка обеспечивается при экспозиции РЛ картинки в течении порядка 60 секунд, для чего спутники Sequoia оснащены системой механической ориентации антенного полотна. Разрешение «на пролёте» будет ниже. Работа в режиме синтезированной апертуры позволяет точно определять топографию и особенности поверхности в 3D.

Режимы работы спутников Sequoia позволяют получить высокодетализированное изображение ограниченного участка планеты или организовать съёмку в полосе слежения.

Предполагается, что итоговая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

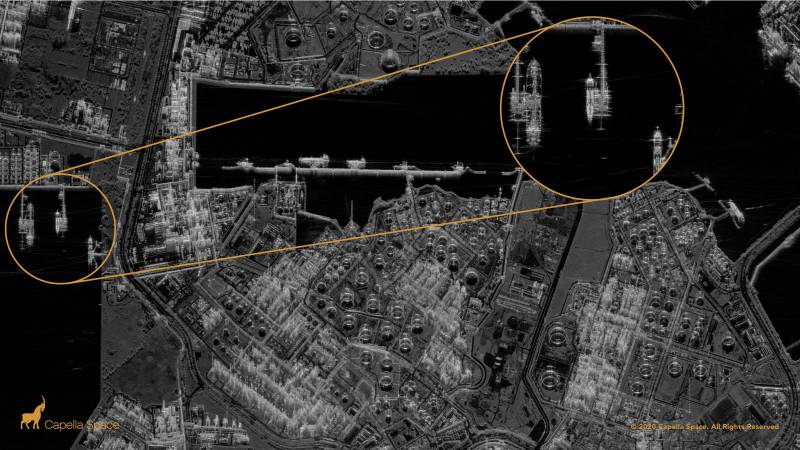

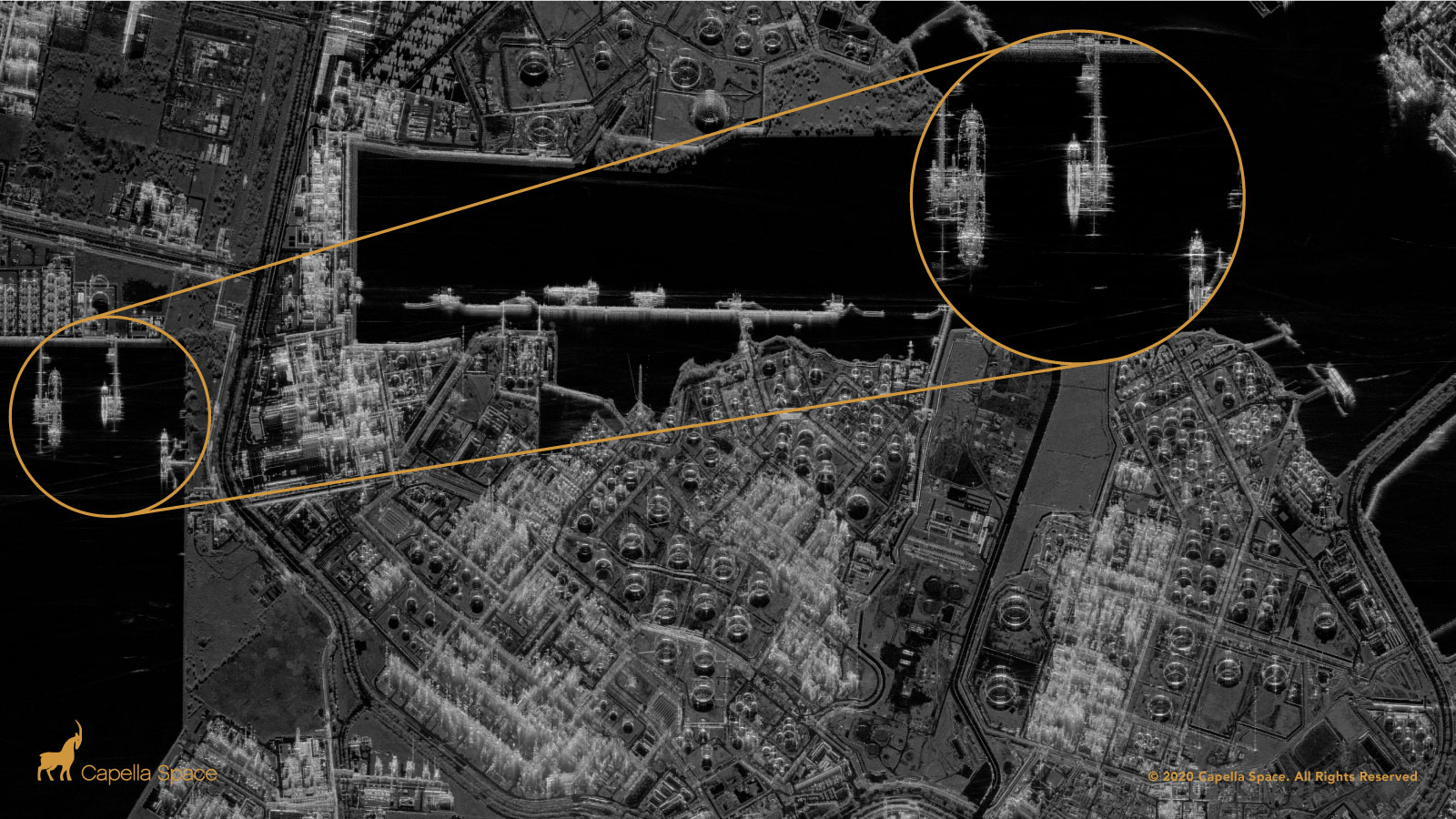

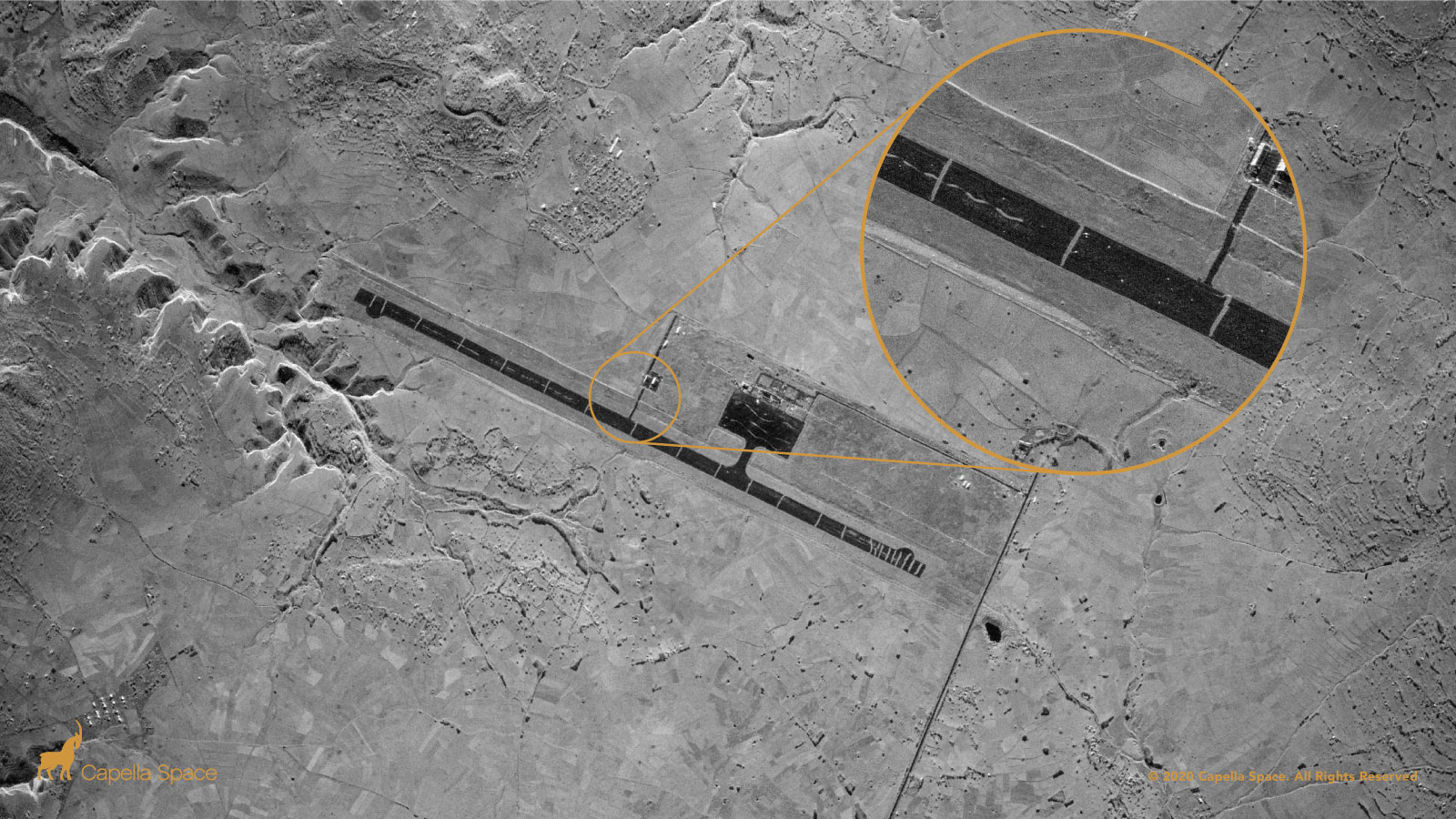

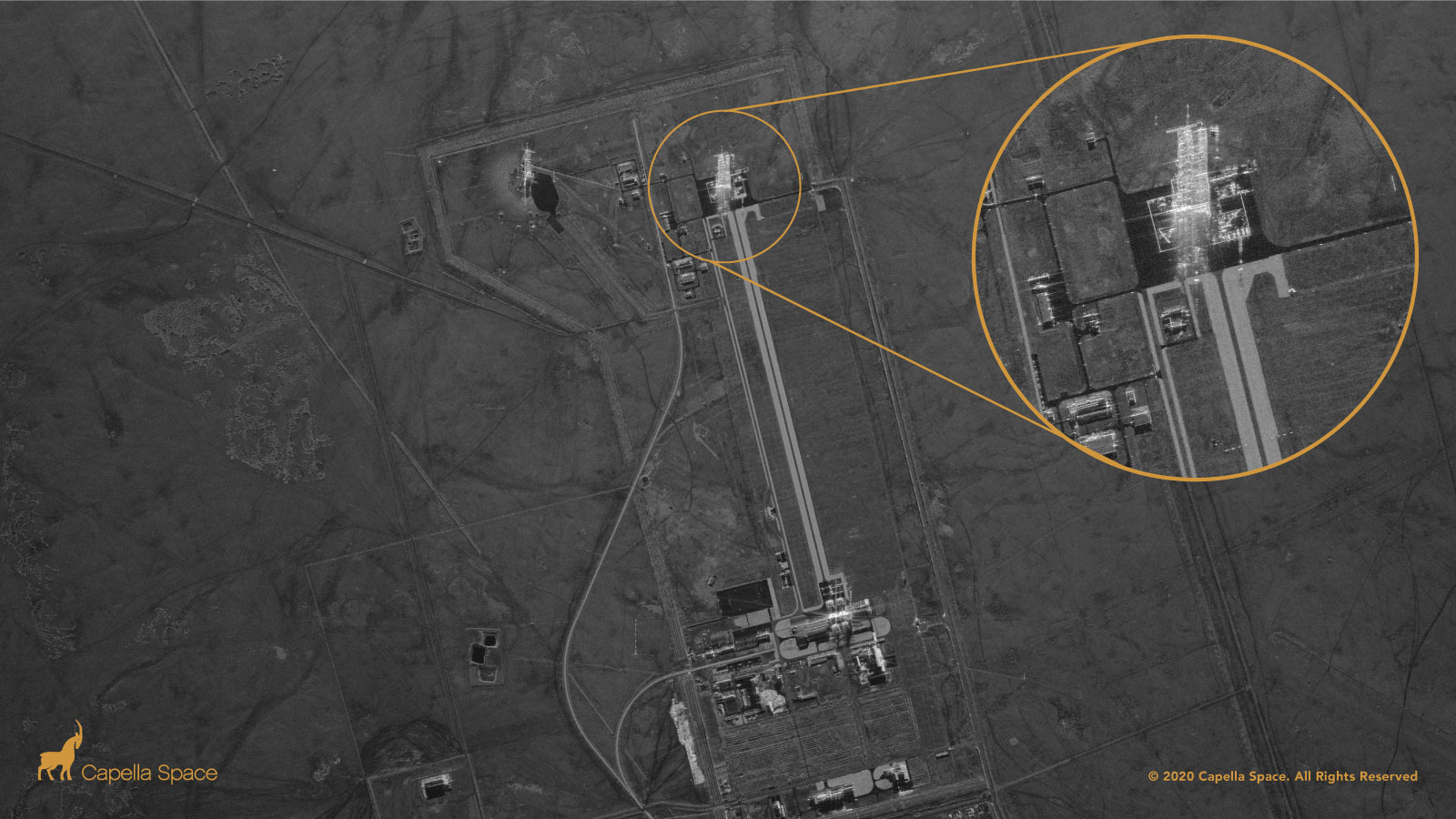

РЛ изображение сингапурского химического завода ExxonMobil на острове Джуронг.

РЛ изображение самолетов McDonnell Douglas MD-80 и Airbus A300-600R в Центре авиации Розуэлла в Нью-Мексико.

Спутник Sequoia компании Capella Space создан за 4 года командой из 100 человек.

Команда Capella Space

Термо-вакуумная печь для испытаний оборудования спутников компании Capella Space.

Компания Capella Space уже заключила договора на предоставление картографической информации с государственными структурами США.

В частности, в 2019 году был заключён договор с Национальным управлением военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO) об интеграции коммерческих радиолокационных изображений, полученных спутниками Capella Space, с государственными спутниками наблюдения NRO.

В ноябре 2019 года военно-воздушные силы (ВВС) США заключили с Capella Space контракт на включение изображений компании в программное обеспечение виртуальной реальности ВВС (возможно, имеются в виду высокодетализированные трёхмерные карты местности для авиации).

13 мая 2020 года был подписан контракт с Министерством обороны США на предоставление данных бортовых радаров с синтезированной апертурой для военно-морских сил (ВМС) США. Capella также предоставит Министерству обороны внутренние аналитические услуги для интерпретации полученных данных.

А 25 июня 2020 года Capella Space объявила о подписании Соглашения о совместных исследованиях и разработках (CRADA) с Национальным агентством геопространственной разведки США (NGA). Соглашение CRADA предоставит Capella Space доступ к исследователям NGA для более глубокого понимания проблем. А взамен NGA получает доступ к изображениям и аналитическим услугам Capella Space. Это первое соглашение CRADA, заключённое NGA с коммерческой компанией, занимающейся предоставлением изображений от спутников с РЛС с синтезированной апертурой.

Безусловно, спутники компании Capella Space нельзя считать прямыми аналогами сложных и дорогих спутников разведки, запускаемых ведущими военно-промышленными державами. Но здесь важно другое.

Компания из 100 человек организовала разработку и производство спутников, способных получать радиолокационное изображение с высоким разрешением. Эта компания планирует развернуть группировку из 36 таких спутников. Размеры и масса этих спутников позволяют выводить их на орбиту «гроздьями», как это происходит со спутниками связи Starlink. Это позволяет не только быстро наращивать их группировку на орбите, но и экстренно выводить, при необходимости, сверхмалыми ракетами-носителями.

Если на такое способна лишь частная компания – стартап? То сколько таких или аналогичных спутников при необходимости может запустить Министерство обороны США?

Кстати, компания Capella Space не единственная, кто работает в этом направлении.

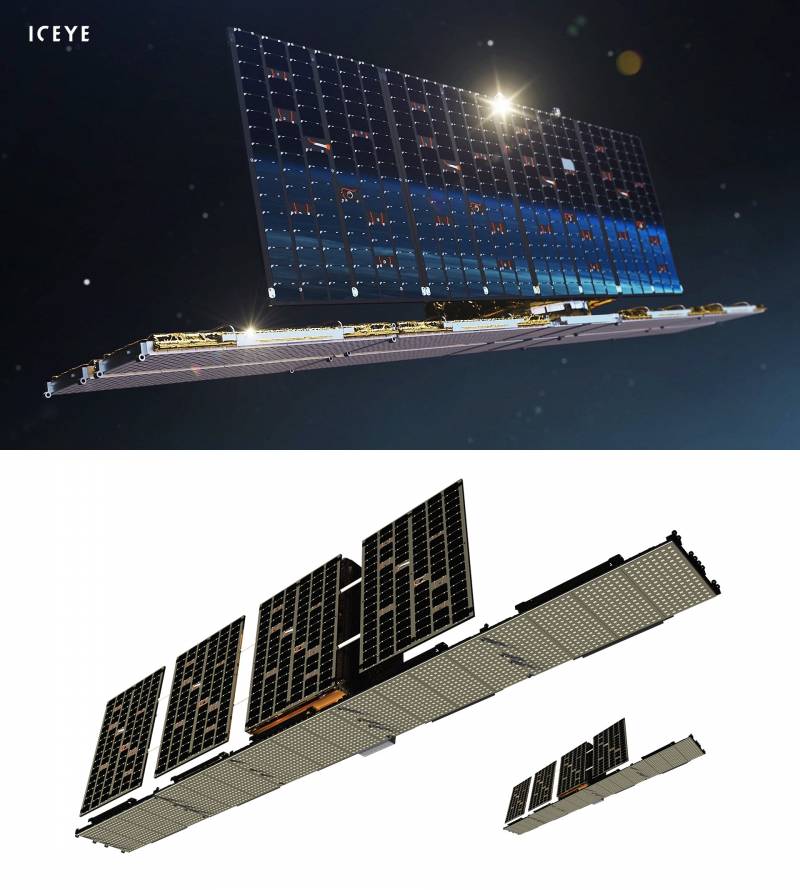

ICEYE

Финская компания ICEYE была основана в 2014 году как дочернее предприятие Университета Aalto, факультета радиотехнологий.

С 2019 года компания ICEYE предлагает услуги по получению коммерческих РЛ-изображений с высоким разрешением, полученных с помощью трёх спутников собственной разработки. Первый спутник ICEYE-X2 был запущен 3 декабря 2018 года РН Falcon 9 компании SpaceX, ещё два спутника были запущены 5 июля 2019 года.

Предполагается, что при коммерческой успешности проекта ежегодно будет выводиться ещё по несколько спутников.

Изображение спутника ICEYE-X2

Масса одного спутника составляет 85 килограмм. Он оснащён ионными двигателями для коррекции орбиты. Разрешение РЛ-изображений составляет 0,25×0,5, 1×1 или 3×3 метра, точность привязки 10 метров, скорость канала связи 140 мегабит в секунду. Высота орбиты составляет 570 километров, наклонение 97,69 градусов.

Planet Labs

Американская компания Planet Labs, основанная в 2010 году, разрабатывает и производит микроспутники типа CubeSat, называемые Dove, которые доставляются на орбиту в качестве вспомогательной полезной нагрузки при выполнении других миссий.

Каждый спутник Dove оснащен современными оптическими средствами разведки, запрограммированными на съемку различных участков Земли. Каждый спутник наблюдения Dove непрерывно сканирует поверхность Земли, отправляя данные после прохождения над наземной станцией.

Первые два экспериментальных спутника Dove были запущены в 2013 году.

Запуск спутников Dove с Международной космической станции (МКС).

После приобретения немецкой компании BlackBridge AG группировка спутников Planet Labs пополнилась спутниками RapidEye. А после приобретения у Google компании TerraBella ещё и группировкой спутников SkySat.

В июле 2015 года Planet Labs вывела на орбиту 87 спутников Dove и 5 RapidEye. В 2017 году Planet запустила еще 88 спутников Dove. К сентябрю 2018 года компания запустила ещё около 300 спутников, 150 из которых активны. В 2020 году Planet Labs запустила шесть дополнительных спутников SkySat с высоким разрешением и 35 спутников Dove.

Спутники Dove весят 4 килограмма. Их размеры составляют 10х10х30 сантиметров, высота орбиты составляет 400 километров.

Спутники обеспечивают получение изображений с разрешением 3–5 метров.

Спутники Dove

Спутники RapidEye размером менее одного кубического метра и массой 150 килограмм, расположенные на высоте 630 километров, позволяют получать изображение с разрешением 5 метров с помощью многоспектрального датчика в синем (440–510 нм), зеленом (520–590 нм), ближнем красном (630–690 нм), дальнем красном (690–730 нм) и ближнем инфракрасном (760–880 нм) диапазонах длин волн.

Изображение спутников RapidEye

Спутники SkySat обеспечивают получение изображений видео с субметровым разрешением. Их конструкция основана на использовании недорогих, коммерчески доступных электронных компонентов.

Спутники SkySat имеют длину примерно 80 сантиметров и весят около 100 килограмм.

Спутники SkySat

Спутники SkySat находится на орбите на высоте 450 километров и оснащены мультиспектральным и панхроматическим сенсорами. Пространственное разрешение в панхроматическом диапазоне 400–900 нм составляет 0,9 метра.

Мультиспектральный датчик собирает данные в синем (450–515 нм), зеленом (515–595 нм), красном (605–695 нм) и ближнем инфракрасном (740–900 нм) диапазонах с разрешением 2 метра.

Есть ли что-то подобное у нас?

Российская частная космонавтика

Успехи российской частной космонавтики на порядок скромнее.

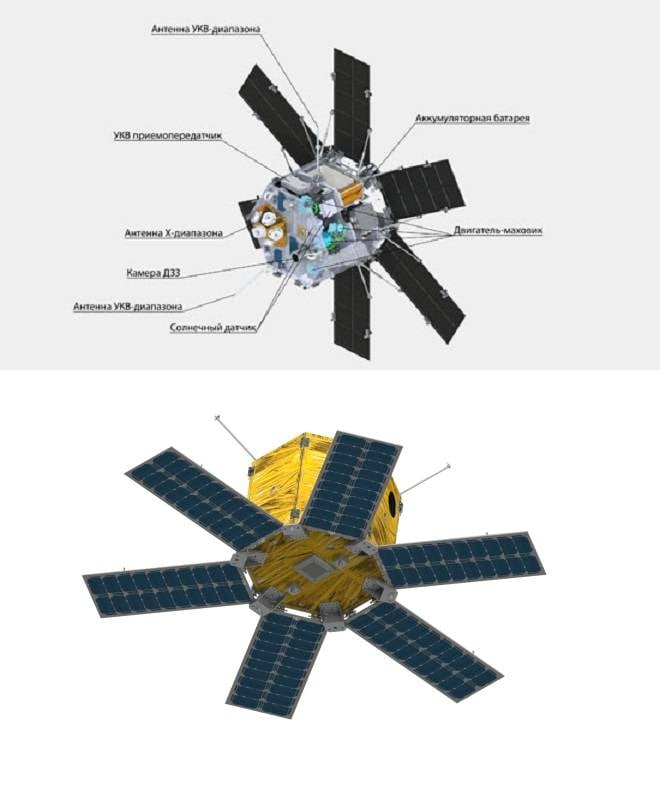

В первую очередь, можно вспомнить основанную в 2011 году компанию «СПУТНИКС», которая в 2014 году вывела на низкую околоземную орбиту первый российский частный микроспутник-технологический демонстратор Таблетсат-Аврора массой 26 килограмм.

В качестве основной полезной нагрузки на аппарате установлена панхроматическая фотокамера для съемки земной поверхности в спектральной полосе 430–950 нм с разрешением 15 метров и шириной полосы захвата 47 километров.

Микроспутник Таблетсат-Аврора

Также были запущены несколько научно-образовательных наноспутников, разработанных студентами и школьниками.

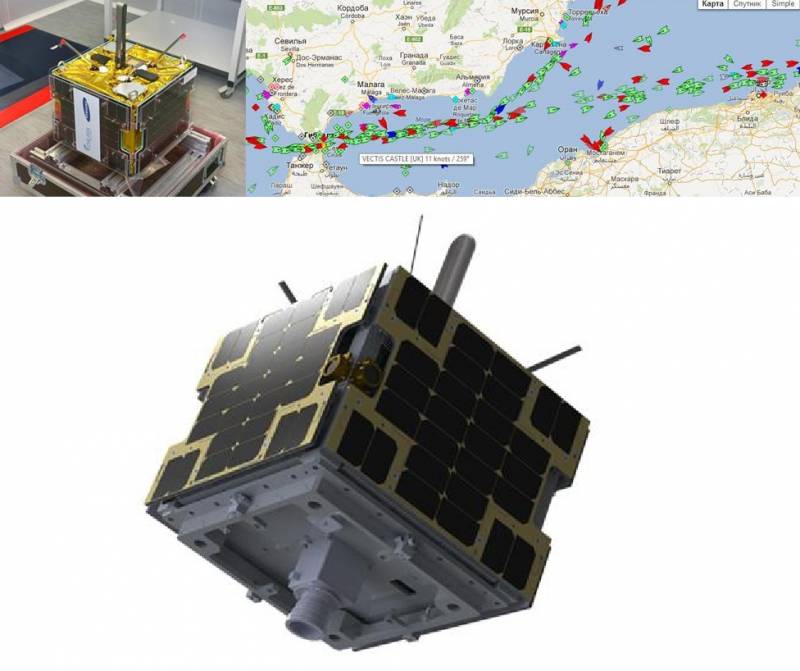

Из разрабатываемых аппаратов можно отметить сверхкомпактный спутник дистанционного зондирования Земли РБИКРАФТ-ЗОРКИЙ.

Его масса составит 10,5 килограмм. Запуск запланирован на 2021 год.

Аппарат будет нести камеру-телескоп с разрешением 6,6 метров на пиксель, производства НПО «Лептон». Камера снабжена системой термостабилизации, фокусировки, а также встроенным запоминающим устройством, что позволяет выполнять съемку по заказу, без привязки к станциям приема.

Предполагаемая высота орбиты спутника РБИКРАФТ-ЗОРКИЙ составит 550 километров с наклонением 98 градусов.

Кубсат РБИКРАФТ-ЗОРКИЙ

Ещё одна компания – ООО НПП «Даурия Аэроспей» (Dauria Aerospace), основанная в 2011 году и ставшая одной из первых российских компаний, создающих и запускающих коммерческие спутники.

Компания «Даурия Аэроспей» 8 июля 2014 года осуществила запуск первого спутника серии «DX», оснащённого полезной нагрузкой для приема и передачи сигналов Автоматизированной идентификационной системы (Automatic Identification System), предназначенной для навигации и идентификации судов в Мировом океане и на речных линиях.

Кстати, такие спутники могут быть полезны при работе совместно со спутниками радиотехнической, оптической и активной радиолокационной разведки в части решения задачи селекции гражданских и военных судов.

Спутник DX1

Ещё два спутника PERSEUS-M1 и PERSEUS-M2 были проданы американской Aquila Space в конце 2015 года.

В том же 2015 году основатель ООО НПП «Даурия Аэроспей» Михаил Кокорич продал свою долю в компании и эмигрировал в США.

Как мы видим, наше отставание в области коммерческих спутников от ведущих стран мира составляет порядка 10–15 лет.

Формально есть компании, производящие компоненты для спутников – ионные двигатели, датчики, электронные компоненты. Но вот создание производства, выпускающего конечную продукцию – высокотехнологичные спутники, как-то не срастается.

Схожая ситуация у нас и с ракетами-носителями. В общем и целом, ничего сравнимого со Spaсe X или Capella Space у нас пока нет.

Выводы

Коммерциализация космоса развивается высочайшими темпами, как в части вывода полезных нагрузок на орбиту, так и в части создания искусственных спутников Земли различного назначения. Можно заметить, что тенденция коммерциализации космоса наметилась в начале двухтысячных годов и приобрела взрывной характер в последнее десятилетие. В совокупности это позволило появиться оборудованию, технологиям и услугам, совсем недавно недоступным не только для коммерческих, но и для государственных заказчиков.

В этом свете перспектива развёртывания вооружёнными силами США сотен или даже тысяч спутников разведки и связи, а в дальнейшем и спутников системы противоракетной обороны (ПРО), уже не вызывает особых сомнений.

Что это означает для нас в практическом плане?

Можно утверждать, что с определённого момента, по мере развертывания всё большего числа разведывательных спутников различного класса и назначения, а также улучшения их технических характеристик, избежать обнаружения из космоса многих типов вооружений станет практически невозможно.

Возможность глобального, круглосуточного и всепогодного получения разведывательных данных, в масштабе времени, близком к реальному, позволит осуществлять удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на всю глубину территории противника не только по стационарным, но и по подвижным целям, перенацеливая средства поражения в полёте.

Под угрозой окажутся подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), составляющие один из элементов российских сил ядерного сдерживания (СЯС), а надводные корабли традиционной компоновки потеряют малейшую возможность затеряться в глубинах океана, а значит, дальняя авиация противника всегда будет иметь инициативу и сможет обеспечить необходимую концентрацию сил для удара противокорабельными ракетами (ПКР), достаточную, для преодоления противовоздушной обороны (ПВО) авианосных и корабельных ударных групп (АУГ и КУГ).

Если США официально легализовали продажу изображений из космоса с разрешением 50 сантиметров, то тогда, какое разрешение доступно военным – 25, 10 сантиметров или менее?

При таком качестве изображений никакие уголковые отражатели уже не помогут. Например, при атаке кораблей, их первичное обнаружение может осуществляться с разрешением 3–5 метров, затем будет произведена идентификация с разрешением 50 сантиметров и менее. А после этого, уже после запуска ПКР, может вестись отслеживание кораблей и передача их координат в реальном времени непосредственно на ПКР через спутниковый канал связи (перенацеливание в полёте).

Кто-то скажет, почему не использовать средства радиоэлектронной борьбы?

Они могут решить часть проблем, но не все. Средства РЭБ сами по себе это «маяк» для противника, невозможно их использовать непрерывно. Кроме того, остаются оптические средства разведки.

Уничтожить сеть малогабаритных спутников с поверхности практически нереально и экономически неэффективно – восполнить группировку малогабаритных спутников можно с меньшими экономическими потерями, чем сбивать их ракетами ПРО. Для этого необходимы специализированные космические перехватчики, способные интенсивно маневрировать и длительное время находиться на орбите, обеспечивая последовательное уничтожение множества целей.

И не стоит уповать на распространённое заблуждение о «ведре гаек на орбите». Вывозить на орбиту «гайки» в количестве, достаточном для уничтожения спутников, не сможет вся экономика планеты.

«По данным Европейского космического агентства, вокруг нашей планеты вращается более 29000 крупных обломков, от 4-дюймовых кусков металла до целых несуществующих спутников и баков с отработанным топливом. Добавьте примерно 670 000 кусков металлических частей размером от 1 до 10 сантиметров, примерно 170 миллионов частиц краски, а также бесчисленные миллиарды замороженных капель охлаждающей жидкости и частиц пыли размером менее сантиметра».

Совершенствование технологий создания малогабаритных спутников и технологий противоракетной обороны, с высокой вероятностью приведёт к возобновлению реализации на новом техническом уровне проектов орбитальных перехватчиков ПРО типа «бриллиантовая галька», которые, с учётом усиления разведывательных и ударных возможностей вооружённых сил США, могут во многом нивелировать потенциал российских СЯС.

В конце XX века много говорилось о том, что XXI век будет веком виртуальной реальности, нано- и биотехнологий. Космос же стал «обыденно-прикладным», ассоциируясь с чем-то вроде спутникового ТВ.

Появление частных компаний с амбициозными задачами и проектами всё изменило. И космос вновь оказался на острие технического прогресса.

Космос – это не только проекты научных исследований и экспансии человечества на новые территории, но и краеугольный камень в обеспечении безопасности государства. Уже сейчас, без получения преимущества, или хотя бы паритета в космическом пространстве, любые наземные, воздушные и морские силы обречены на поражение. В дальнейшем эта ситуация будет только усугубляться.

Это выводит проекты по созданию перспективных ракет-носителей и космических аппаратов различного назначения в разряд наиболее высокоприоритетных задач нашей страны.

В статье «Всевидящее око» компании Capella Space: предвестник революции в спутниковой разведке мы рассмотрели перспективы создания компактных и недорогих спутников разведки, из которых на орбите могут быть сформированы орбитальные группировки, включающие сотни и даже тысячи спутников.

Орбитальные группировки спутников разведки, навигации и связи являются краеугольным камнем, обеспечивающим успех ведения боевых действий на земле, на воде и воздухе. Эффективность вооружённых сил противника, лишённого космических систем разведки, навигации и связи, снизится на несколько порядков. Применение некоторых видов вооружений может быть сильно затруднено или даже полностью невозможно.

Например, крылатые ракеты (КР) потеряют возможность перенацеливания в полёте, уменьшится точность их попадания, возрастёт время подготовки к нанесению удара. Крылатые ракеты большой дальности без системы навигации по рельефу местности без спутникового наведения вообще станут бесполезными. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) потеряют возможность глобального применения – радиус их действия ограничится дальностью прямой радиовидимости с наземных пунктов управления или самолётов-ретрансляторов.

Многие типы вооружения станут неработоспособны или ограниченно работоспособны в случае отказа космических систем разведки, навигации и связи

В целом ведение сетецентрических боевых действий «без космоса» значительно усложнится, и формат поля боя вернётся к облику времён Второй мировой войны.

В связи с вышеизложенным ведущие страны мира озаботились вопросами противостояния в космическом пространстве, в частности вопросом уничтожения орбитальных группировок противника.

Говоря о задаче уничтожения искусственных спутников Земли (ИСЗ) противника, нельзя не вспомнить о схожей проблеме – противоракетной обороне (ПРО). С одной стороны, эти задачи в значительной степени пересекаются, но с другой стороны, они обладают определённой спецификой.

В середине-конце XX – начале XXI века системам ПРО отводилось много внимания, прорабатывалось значительное количество комплексов вооружений и концепций противоракетной обороны. Подробно мы рассматривали их в статьях серии «Закат ядерной триады» – ПРО холодной войны и «звёздные войны», ПРО США: настоящее и ближайшее будущее, а также ПРО США после 2030 года: перехватить тысячи боеголовок.

Многие из технических решений, разрабатываемых в рамках противоракетной обороны, могут использоваться или быть адаптированы для решения противоспутниковых задач.

Выжженное небо

Разумеется, когда речь заходит об уничтожении крупных спутниковых группировок, не может не остаться без внимания вопрос о ядерном оружии (ЯО). Почти все изначально разрабатываемые системы ПРО использовали в противоракетах ядерные боевые части (ЯБЧ). Однако в дальнейшем от них отказались, поскольку существует непреодолимая проблема – после взрыва первой ЯБЧ системы наведения «ослепнут» от световой вспышки и электромагнитных помех, а значит, другие боевые блоки противника обнаружить и уничтожить не получится.

С поражением космических аппаратов всё иначе. Орбиты спутников известны, следовательно, может быть организована серия ядерных взрывов в определённых точках космического пространства, даже без использования радиолокационных и оптико-локационных станций (РЛС и ОЛС).

Однако первое фундаментальное препятствие к уничтожению спутников ядерным оружием – это то, что применение ЯО возможно только в рамках глобальной ядерной войны, или же оно станет причиной её начала.

Второе препятствие – ядерное оружие не разбирает «своих» и «чужих», поэтому в радиусе поражения будут уничтожены все космические аппараты всех стран, в том числе и инициатора ядерного взрыва.

Об устойчивости космических аппаратов к поражающим факторам ядерного оружия мнения разнятся. С одной стороны, ИСЗ, особенно на низких орбитах, могут быть весьма уязвимы к поражающим факторам ядерного взрыва.

Например, 9 июля 1962 г. в США на атолле Джонстон в Тихом океане прошли испытания «Морская звезда» по подрыву термоядерного боеприпаса мощностью 1,4 мегатонны в космосе на высоте 400 километров.

На нескольких минут небо в районе взрыва окрасилось в кроваво-красный цвет

В 1300 км от места событий, на Гавайях, на острове Оаху внезапно погасло уличное освещение, перестала приниматься местная радиостанция, а также пропала телефонная связь. В некоторых местах в Тихом океане на полминуты нарушилась работа высокочастотных систем радиосвязи. В последующие месяцы образовавшиеся искусственные радиационные пояса вывели из строя семь ИСЗ, обращавшихся на низких околоземных орбитах (НОО), что составляло примерно треть от существовавшего тогда космического флота.

С одной стороны, спутников тогда было мало, возможно, что сейчас было бы уничтожено не семь, а сто спутников. С другой стороны, значительно улучшилась конструкция ИСЗ, они стали куда более надёжными, чем в 1962 году. На военных моделях принимаются меры по защите от жёсткого излучения.

Куда более важен тот факт, что спутники вышли из строя в течение нескольких месяцев, то есть были поражены не прямым взрывом, а его отдалёнными последствиями. Какой прок от того, что спутники морской разведки и целеуказания противокорабельным ракетам (ПКР) вышли из строя через месяц, если к тому времени противник перетопил ПКР большой дальности весь надводный флот?

В рамках проекта «Царь-рыба» в 1962 году вооружёнными силами США был произведён взрыв ЯБЧ мощностью 1 мегатонна на высоте 97 километров, на три часа нарушивший радиосвязь в районе Тихого океана

Применение же ядерного оружия для немедленного уничтожения спутников вряд ли будет оправдано даже с экономической точки зрения – слишком много потребуется ЯБЧ. Масштабы космического пространства колоссальны, расстояния между спутниками по-прежнему составляют тысячи километров и будут составлять сотни километров, даже когда на НОО окажутся десятки тысяч спутников.

Таким образом, третье препятствие – это масштабы космического пространства, не позволяющие уничтожить одним ядерным взрывом одномоментно большое количество спутников.

Исходя из этого, ведущие державы мира стали рассматривать неядерные способы решения – как задач ПРО, так и поражения ИСЗ.

Противоракеты против спутников

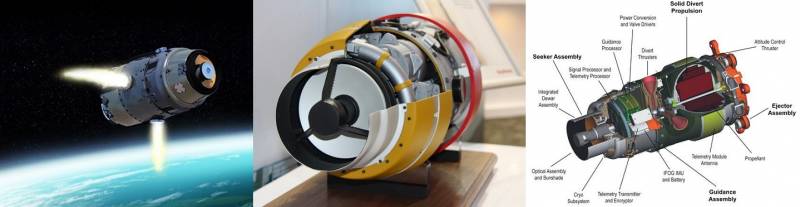

В настоящее время существует несколько подходов, наиболее проверенным из которых является уничтожение космических аппаратов противника противоспутниковыми ракетами, оснащёнными высокоточными блоками кинетического перехвата. Это могут быть как узкоспециализированные противоспутниковые решения, так и боеприпасы системы противоракетной обороны (ПРО).

США могут уничтожать спутники на орбитах высотой порядка 1000-1500 километров противоракетами SM-3 Block 2A и GBI

Реальные испытания по поражению низкоорбитальных спутников с физическим уничтожением целей на орбите проводились США и КНР. В частности, 21 февраля 2008 года с помощью противоракеты SM-3 был успешно уничтожен неработающий экспериментальный разведывательный спутник USA-193 военно-космической разведки США.

Изображение и макет высокоточного блока кинетического перехвата противоракеты SM-3 Block 2A

Системы противоракетной обороны компании Raytheon (видео)

Годом ранее Китай провёл успешное испытание, уничтожив прямым попаданием противоспутниковой ракеты, запущенной с мобильной наземной пусковой установки, метеоспутник FY-1C серии Fengyun массой порядка одной тонны, находящийся на орбите высотой 865 км.

Недостатком противоспутниковых ракет является их значительная стоимость. Например, стоимость новейшей противоракеты SM-3 Block IIA составляет порядка 18 млн долларов США, стоимость противоракет GBI предположительно в несколько раз больше. Если для поражения существующих крупных и дорогих военных спутников размен «1-2 ракеты – 1 спутник» можно считать оправданным, то перспектива развёртывания сотен и тысяч недорогих спутников, создаваемых на базе коммерческих технологий, может сделать применение противоспутниковых ракет неоптимальным решением исходя из критерия стоимость-эффективность.

Кинетический перехватчик EKV противоракеты GBI

В России уничтожать спутники потенциально могут противоракеты системы А-235 «Нудоль», однако реальных стрельб этих противоракет по спутникам пока не производилось. Предполагаемая высота поражения спутников может составлять порядка 1000-2000 километров. Маловероятно, что противоракеты системы А-235 «Нудоль» сильно дешевле своих американских визави.

Противоракета системы А-235 «Нудоль» в контейнере

Проводя аналогию с военными/коммерческими спутниками, можно предположить, что аналогично удешевлению спутников могут быть снижены и расходы на противоспутниковые ракеты, например, за счёт их реализации на базе коммерческих сверхлёгких ракет-носителей (РН). Отчасти это возможно за счёт применения отдельных технических решений, но в целом противоспутниковые ракеты и РН для вывода полезной нагрузки (ПН) на орбиту слишком отличаются по решаемым задачам и условиям использования.

Стоимость вывода на орбиту полезной нагрузки из расчёта на 1 килограмм сверхлёгкими ракетами всё равно остаётся выше, чем у «больших» ракет, запускающих спутники пакетами. Преимущество сверхлёгких ракет кроется в оперативности запуска и гибкости работы с заказчиками.

РН сверхлёгкого класса Electron американской частной аэрокосмической компании Rocket Lab. Технические решения, применяемые в коммерческих ракетах-носителях, могут помочь снизить стоимость противоспутниковых ракет на проценты, но не в разы

Противоспутниковые ракеты воздушного базирования

В качестве альтернативного решения рассматривалась концепция запуска противоспутниковых ракет воздушного базирования с высотных самолётов тактической авиации – истребителей или перехватчиков.

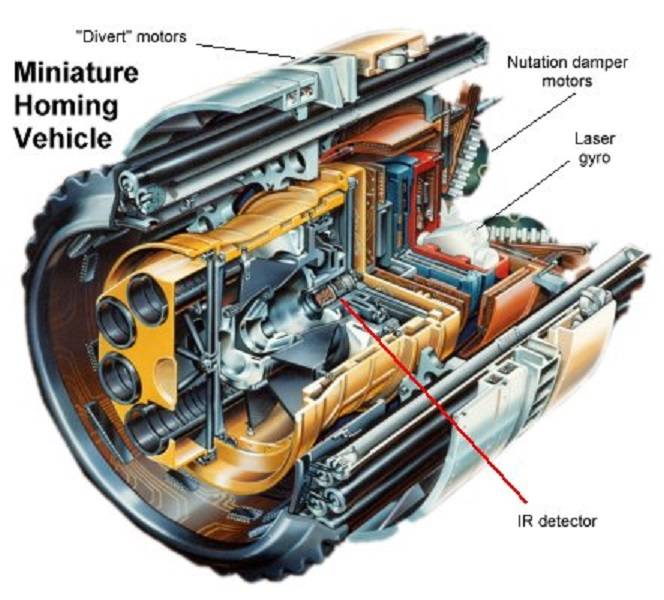

В США эта концепция была реализована в 80-х годах XX века в рамках проекта ASM-135 ASAT. В указанном противоспутниковом комплексе трёхступенчатая ракета ASM-135 запускалась с модифицированного истребителя F-15А, летящего вверх на высоте свыше 15 километров и скорости порядка 1,2М. Дальность поражения цели составляла до 650 километров, высота поражения цели – до 600 километров. Наведение третьей ступени – перехватчика MHV, осуществлялось на инфракрасное (ИК) излучение цели, поражение осуществлялось прямым попаданием.

Изображение перехватчика MHV

В рамках испытаний 13 сентября 1985 года комплексом ASM-135 ASAT был уничтожен спутник P78-1, летящий на высоте 555 километров.

Запуск, включение реактивного двигателя и сама ракета ASM-135

Предполагалось модифицировать 20 истребителей и изготовить для них 112 ракет ASM-135. Однако, если первоначальная оценка предполагала на эти цели расходы в размере 500 млн долларов, то в дальнейшем сумма выросла до 5,3 млрд долларов, что привело к отмене программы.

Исходя из этого, нельзя сказать, что воздушный старт противоракет приведёт к существенному сокращению затрат на поражение спутников противника.

В СССР примерно в то же время разрабатывался аналогичный комплекс противокосмической обороны 30П6 «Контакт» на базе самолёта МиГ-31 в противоспутниковом варианте МиГ-31Д и противоспутниковых ракет 79М6. Наведение ракет 79М6 должно было осуществляться радиооптическим комплексом распознавания космических объектов 45Ж6 «Крона».

Прототип МиГ-31Д

Были созданы два прототипа МиГ-31Д и направлены на полигон Сары-Шаган для проведения испытаний. Однако развал СССР поставил крест на этом проекте, как и на многих других.

Предположительно, с 2009 года работы по созданию МиГ-31Д были возобновлены, в КБ «Факел» для комплекса разрабатывается новая противоспутниковая ракета.

На фото предполагаемая реинкарнация МиГ-31Д с перспективной противоспутниковой ракетой (или её макетом)

Источник: RussianPlanes.net/Vyacheslav Grushnikov

Помимо высокой стоимости, другим серьёзным недостатком всех существующих противоспутниковых ракет является их ограниченная досягаемость по высоте – уничтожить таким способом спутники на геостационарной или геосинхронных орбитах крайне затруднительно, и комплексы, предназначенные для решения этой задачи, уже не удастся ни разместить на кораблях, ни установить в шахтных пусковых установках – для этой цели потребуются РН тяжёлого или сверхтяжёлого класса.

Космическая система ПРО «Наряд»

Ранее мы упоминали о неспособности противоспутниковых ракет обеспечить поражение ИСЗ на средних и высоких орбитах. Эта ситуация сохраняется и в настоящее время. Следовательно, противник, скорее всего, сможет сохранить систему глобального позиционирования, а также частично системы разведки и связи. Однако работы по оружию, способному поражать объекты на высоких орбитах, проводились.

С конца 1970-х годов в СССР разрабатывался проект космической системы противоракетной обороны «Наряд» / «Наряд-В». Головным разработчиком проекта являлось КБ «Салют». В рамках проекта «Наряд» предлагалась установка спутников-перехватчиков на модифицированные баллистические ракеты типа «Рокот» или УР-100Н.

Предполагалось, что система ПРО «Наряд» смогла бы перехватывать не только боеголовки баллистических ракет, но и любые другие космические объекты естественного и искусственного происхождения, такие как ИСЗ и метеориты на орбитах высотой до 40000 километров. Спутники активного противодействия, размещаемые на модифицированных баллистических ракетах, должны были нести ракеты класса «космос-космос».

С 1990 по 1994 годы было осуществлено два суборбитальных испытательных запуска и один испытательный запуск на высоту 1900 километров, после чего работы были свёрнуты. Если в 90-х годах работы остановились из-за недостатка финансирования, то ранее проект тормозил «миротворец» Горбачёв, не желающий тревожить своих заокеанских друзей.

Какое-то время проект поддерживался в инициативном порядке ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Во время посещения этого предприятия в 2002 году В.В. Путиным было дано поручение Министру обороны изучить целесообразность возобновления проекта «Наряд». В 2009 году заместитель Министра обороны РФ В.А. Поповкин сообщил, что Россия осуществляет разработку противоспутникового оружия, в том числе с учётом задела, полученного в ходе реализации проекта «Наряд».

Впрочем, систему «Наряд» уже нельзя назвать «противоракетой» в чистом виде, скорее, это ракета-носитель, выводящая на орбиту специализированный космический аппарат-перехватчик, но о спутниках-перехватчиках и перспективах их развития поговорим в следующем материале.

источник

Компания Capella Space планирует развернуть 36 спутников, оснащённых радиолокационной станцией с синтезированной апертурой. Система должна позволить получение радиолокационных изображений земной поверхности с разрешением 50 сантиметров. Американская компания Capella Space основанная в 2016 году расположенна в городе Сан-Франциско (Калифорния). Она поставила своей целью обеспечить пользователей по всему миру возможностью получения коммерческих радиолокационных изображений поверхности планеты с высокой разрешающей способностью. Более того, предположительно эта система способна получать изображения разрешением 25 сантиметров и выше, но эта возможность для гражданских потребителей пока заблокирована американским законодательством.

Глобальный Беспроводной Интернет или таки РЛС? Этот вопрос в отношении OneWeb Satellites (Airbus и OneWeb), O3b (корпорация SES), Starlink (SpaceX) которые хотят неотвратимо нанести добро населению мира внедрив Глобальный Беспроводной Интернет, уже мучал ежей. В свете новых спутниковых группировок для спутниковой разведки. они их похоже только для управления дронами в режиме реального времени использоваться будут. Под катом фрагмент статьи Андрея Митрофанова «Всевидящее око» компании Capella Space: предвестник революции в спутниковой разведке с дополнительными картинками, о state of the art в плане РЛС на орбите.

Что ж, будущее наступает раньше, чем предполагал автор. Но, к сожалению, будущее это наступает не для всех.

технологии, используемые для крупносерийного строительства и развёртывания спутников системы Starlink, могли бы быть применены впоследствии для строительства разведывательных спутников. Некоторые оппоненты высказывали на это возражения, что разведывательные спутники будут значительно крупнее, сложнее и дороже. И в особенности это касается спутников активной радиолокационной разведки, которые представляют наибольший интерес, поскольку могут работать в любое время суток и при любой погоде.

Capella Space

Основанная в 2016 году американская компания Capella Space, расположенная в городе Сан-Франциско (Калифорния), поставила своей целью обеспечить пользователей по всему миру возможностью получения коммерческих радиолокационных изображений поверхности планеты с высокой разрешающей способностью.

Компания Capella Space планирует развернуть 36 спутников, оснащённых радиолокационной станцией (РЛС) с синтезированной апертурой. Предполагалось, что масса одного спутника составит порядка 40 килограмм. Система должна позволить получение радиолокационных (РЛ) изображений земной поверхности с разрешением 50 сантиметров.

Более того, предположительно система способна получать изображения разрешением 25 сантиметров и выше, но эта возможность для гражданских потребителей пока заблокирована американским законодательством.

В декабре 2018 года компания Capella Space запустила на орбиту свой первый тестовый спутник Denali. Запуск был осуществлён с помощью ракеты-носителя (РН) Falcon 9 компании SpaceX с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния).

Спутник Denali предназначен для отработки конструкции и технологий. РЛ изображения с него не продавались. Но использовались для внутреннего тестирования и привлечения инвесторов и потенциальных заказчиков. После запуска спутник Denali развернул гибкое антенное полотно, площадь которого составляет около 8 метров.

Изображение спутника Denali – первого тестового спутника Capella, запущенного в 2018 г.

Сравнение размеров спутника Denali с существующими спутниками РЛ зондирования Земли.

В августе 2020 года был запущен первый серийный рабочий спутник Sequoia, способный уже сейчас предоставлять РЛ изображения земной поверхности коммерческим заказчикам. Вывод на орбиту был осуществлён РН Electron частной американской аэрокосмической компании Rocket Lab.

Масса спутника Sequoia составляет 107 килограмм. Он содержит 400 метров кабелей и проводов, соединяющих более сотни электронных модулей. Программное обеспечение включает более 250 000 строк кода C, более 10 000 строк кода Python и более 500 000 строк кода FPGA.

Изображение спутника Sequoia

Высота орбиты 525 километров и наклонение орбиты 45 градусов позволяют спутнику Sequoia предоставлять заказчикам доступ к получению РЛ изображения таких регионов, как Ближний Восток, Корея, Япония, Европа, Юго-Восточная Азия, Африка и США.

До конца 2020 года планируется вывод на орбиту ещё двух спутников Sequoia РН Falcon 9 компании SpaceX. Всего планируется запустить минимум семь спутников этого типа.

Необходимо понимать, что максимальное разрешение выбранного для съёмки участка обеспечивается при экспозиции РЛ картинки в течении порядка 60 секунд, для чего спутники Sequoia оснащены системой механической ориентации антенного полотна. Разрешение «на пролёте» будет ниже. Работа в режиме синтезированной апертуры позволяет точно определять топографию и особенности поверхности в 3D.

Режимы работы спутников Sequoia позволяют получить высокодетализированное изображение ограниченного участка планеты или организовать съёмку в полосе слежения.

Предполагается, что итоговая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

РЛ изображение сингапурского химического завода ExxonMobil на острове Джуронг.

РЛ изображение самолетов McDonnell Douglas MD-80 и Airbus A300-600R в Центре авиации Розуэлла в Нью-Мексико.

Спутник Sequoia компании Capella Space создан за 4 года командой из 100 человек.

Команда Capella Space

Термо-вакуумная печь для испытаний оборудования спутников компании Capella Space.

Компания Capella Space уже заключила договора на предоставление картографической информации с государственными структурами США.

В частности, в 2019 году был заключён договор с Национальным управлением военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO) об интеграции коммерческих радиолокационных изображений, полученных спутниками Capella Space, с государственными спутниками наблюдения NRO.

В ноябре 2019 года военно-воздушные силы (ВВС) США заключили с Capella Space контракт на включение изображений компании в программное обеспечение виртуальной реальности ВВС (возможно, имеются в виду высокодетализированные трёхмерные карты местности для авиации).

13 мая 2020 года был подписан контракт с Министерством обороны США на предоставление данных бортовых радаров с синтезированной апертурой для военно-морских сил (ВМС) США. Capella также предоставит Министерству обороны внутренние аналитические услуги для интерпретации полученных данных.

А 25 июня 2020 года Capella Space объявила о подписании Соглашения о совместных исследованиях и разработках (CRADA) с Национальным агентством геопространственной разведки США (NGA). Соглашение CRADA предоставит Capella Space доступ к исследователям NGA для более глубокого понимания проблем. А взамен NGA получает доступ к изображениям и аналитическим услугам Capella Space. Это первое соглашение CRADA, заключённое NGA с коммерческой компанией, занимающейся предоставлением изображений от спутников с РЛС с синтезированной апертурой.

Безусловно, спутники компании Capella Space нельзя считать прямыми аналогами сложных и дорогих спутников разведки, запускаемых ведущими военно-промышленными державами. Но здесь важно другое.

Компания из 100 человек организовала разработку и производство спутников, способных получать радиолокационное изображение с высоким разрешением. Эта компания планирует развернуть группировку из 36 таких спутников. Размеры и масса этих спутников позволяют выводить их на орбиту «гроздьями», как это происходит со спутниками связи Starlink. Это позволяет не только быстро наращивать их группировку на орбите, но и экстренно выводить, при необходимости, сверхмалыми ракетами-носителями.

Если на такое способна лишь частная компания – стартап? То сколько таких или аналогичных спутников при необходимости может запустить Министерство обороны США?

Кстати, компания Capella Space не единственная, кто работает в этом направлении.

Будущее наступает не для всех

https://topwar.ru/178436-vsevidjaschee-oko-kompanii-capella-space-predvestnik-revoljucii-v-sputnikovoj-razvedke.html

«Всевидящее око» компании Capella Space: предвестник революции в спутниковой разведке

Изображение спутника Denali – первого тестового спутника Capella, запущенного в 2018 г.

«Что ж, будущее наступает раньше, чем предполагал автор. Но, к сожалению, будущее это наступает не для всех.»

РЛ изображение самолетов McDonnell Douglas MD-80 и Airbus A300-600R в Центре авиации Розуэлла в Нью-Мексико.

Компания из 100 человек организовала разработку и производство спутников, способных получать радиолокационное изображение с высоким разрешением. Эта компания планирует развернуть группировку из 36 таких спутников. Размеры и масса этих спутников позволяют выводить их на орбиту «гроздьями», как это происходит со спутниками связи Starlink. Это позволяет не только быстро наращивать их группировку на орбите, но и экстренно выводить, при необходимости, сверхмалыми ракетами-носителями.

Если на такое способна лишь частная компания – стартап? То сколько таких или аналогичных спутников при необходимости может запустить Министерство обороны США?

Кстати, компания Capella Space не единственная, кто работает в этом направлении.

Есть ли что-то подобное у нас?

Российская частная космонавтика

В общем и целом, ничего сравнимого со Spaсe X или Capella Space у нас пока нет.

В этом свете перспектива развёртывания вооружёнными силами США сотен или даже тысяч спутников разведки и связи, а в дальнейшем и спутников системы противоракетной обороны (ПРО), уже не вызывает особых сомнений.

Что это означает для нас в практическом плане?

Можно утверждать, что с определённого момента, по мере развертывания всё большего числа разведывательных спутников различного класса и назначения, а также улучшения их технических характеристик, избежать обнаружения из космоса многих типов вооружений станет практически невозможно.

Возможность глобального, круглосуточного и всепогодного получения разведывательных данных, в масштабе времени, близком к реальному, позволит осуществлять удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на всю глубину территории противника не только по стационарным, но и по подвижным целям, перенацеливая средства поражения в полёте.

Под угрозой окажутся подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), составляющие один из элементов российских сил ядерного сдерживания (СЯС), а надводные корабли традиционной компоновки потеряют малейшую возможность затеряться в глубинах океана, а значит, дальняя авиация противника всегда будет иметь инициативу и сможет обеспечить необходимую концентрацию сил для удара противокорабельными ракетами (ПКР), достаточную, для преодоления противовоздушной обороны (ПВО) авианосных и корабельных ударных групп (АУГ и КУГ).

Если США официально легализовали продажу изображений из космоса с разрешением 50 сантиметров, то тогда, какое разрешение доступно военным – 25, 10 сантиметров или менее?

При таком качестве изображений никакие уголковые отражатели уже не помогут. Например, при атаке кораблей, их первичное обнаружение может осуществляться с разрешением 3–5 метров, затем будет произведена идентификация с разрешением 50 сантиметров и менее. А после этого, уже после запуска ПКР, может вестись отслеживание кораблей и передача их координат в реальном времени непосредственно на ПКР через спутниковый канал связи (перенацеливание в полёте).

Кто-то скажет, почему не использовать средства радиоэлектронной борьбы?

Они могут решить часть проблем, но не все. Средства РЭБ сами по себе это «маяк» для противника, невозможно их использовать непрерывно. Кроме того, остаются оптические средства разведки.

Уничтожить сеть малогабаритных спутников с поверхности практически нереально и экономически неэффективно – восполнить группировку малогабаритных спутников можно с меньшими экономическими потерями, чем сбивать их ракетами ПРО. Для этого необходимы специализированные космические перехватчики, способные интенсивно маневрировать и длительное время находиться на орбите, обеспечивая последовательное уничтожение множества целей.

И не стоит уповать на распространённое заблуждение о «ведре гаек на орбите». Вывозить на орбиту «гайки» в количестве, достаточном для уничтожения спутников, не сможет вся экономика планеты.

«По данным Европейского космического агентства, вокруг нашей планеты вращается более 29000 крупных обломков, от 4-дюймовых кусков металла до целых несуществующих спутников и баков с отработанным топливом. Добавьте примерно 670 000 кусков металлических частей размером от 1 до 10 сантиметров, примерно 170 миллионов частиц краски, а также бесчисленные миллиарды замороженных капель охлаждающей жидкости и частиц пыли размером менее сантиметра».

Совершенствование технологий создания малогабаритных спутников и технологий противоракетной обороны, с высокой вероятностью приведёт к возобновлению реализации на новом техническом уровне проектов орбитальных перехватчиков ПРО типа «бриллиантовая галька», которые, с учётом усиления разведывательных и ударных возможностей вооружённых сил США, могут во многом нивелировать потенциал российских СЯС.

В конце XX века много говорилось о том, что XXI век будет веком виртуальной реальности, нано- и биотехнологий. Космос же стал «обыденно-прикладным», ассоциируясь с чем-то вроде спутникового ТВ.

Появление частных компаний с амбициозными задачами и проектами всё изменило. И космос вновь оказался на острие технического прогресса.

Космос – это не только проекты научных исследований и экспансии человечества на новые территории, но и краеугольный камень в обеспечении безопасности государства. Уже сейчас, без получения преимущества, или хотя бы паритета в космическом пространстве, любые наземные, воздушные и морские силы обречены на поражение. В дальнейшем эта ситуация будет только усугубляться.

Это выводит проекты по созданию перспективных ракет-носителей и космических аппаратов различного назначения в разряд наиболее высокоприоритетных задач нашей страны.

В статье «Всевидящее око» компании Capella Space: предвестник революции в спутниковой разведке мы рассмотрели перспективы создания компактных и недорогих спутников разведки, из которых на орбите могут быть сформированы орбитальные группировки, включающие сотни и даже тысячи спутников.

Орбитальные группировки спутников разведки, навигации и связи являются краеугольным камнем, обеспечивающим успех ведения боевых действий на земле, на воде и воздухе. Эффективность вооружённых сил противника, лишённого космических систем разведки, навигации и связи, снизится на несколько порядков.

Применение некоторых видов вооружений может быть сильно затруднено или даже полностью невозможно. Например, крылатые ракеты (КР) потеряют возможность перенацеливания в полёте, уменьшится точность их попадания, возрастёт время подготовки к нанесению удара. Крылатые ракеты большой дальности без системы навигации по рельефу местности без спутникового наведения вообще станут бесполезными. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) потеряют возможность глобального применения – радиус их действия ограничится дальностью прямой радиовидимости с наземных пунктов управления или самолётов-ретрансляторов.

Многие типы вооружения станут неработоспособны или ограниченно работоспособны в случае отказа космических систем разведки, навигации и связи В целом ведение сетецентрических боевых действий «без космоса» значительно усложнится, и формат поля боя вернётся к облику времён Второй мировой войны. В связи с вышеизложенным ведущие страны мира озаботились вопросами противостояния в космическом пространстве, в частности вопросом уничтожения орбитальных группировок противника. Говоря о задаче уничтожения искусственных спутников Земли (ИСЗ) противника, нельзя не вспомнить о схожей проблеме – противоракетной обороне (ПРО).

С одной стороны, эти задачи в значительной степени пересекаются, но с другой стороны, они обладают определённой спецификой. В середине-конце XX – начале XXI века системам ПРО отводилось много внимания, прорабатывалось значительное количество комплексов вооружений и концепций противоракетной обороны. Подробно мы рассматривали их в статьях серии «Закат ядерной триады» – ПРО холодной войны и «звёздные войны», ПРО США: настоящее и ближайшее будущее, а также ПРО США после 2030 года: перехватить тысячи боеголовок.

Многие из технических решений, разрабатываемых в рамках противоракетной обороны, могут использоваться или быть адаптированы для решения противоспутниковых задач. Выжженное небо Разумеется, когда речь заходит об уничтожении крупных спутниковых группировок, не может не остаться без внимания вопрос о ядерном оружии (ЯО). Почти все изначально разрабатываемые системы ПРО использовали в противоракетах ядерные боевые части (ЯБЧ).

Однако в дальнейшем от них отказались, поскольку существует непреодолимая проблема – после взрыва первой ЯБЧ системы наведения «ослепнут» от световой вспышки и электромагнитных помех, а значит, другие боевые блоки противника обнаружить и уничтожить не получится. С поражением космических аппаратов всё иначе. Орбиты спутников известны, следовательно, может быть организована серия ядерных взрывов в определённых точках космического пространства, даже без использования радиолокационных и оптико-локационных станций (РЛС и ОЛС).

Однако первое фундаментальное препятствие к уничтожению спутников ядерным оружием – это то, что применение ЯО возможно только в рамках глобальной ядерной войны, или же оно станет причиной её начала. Второе препятствие – ядерное оружие не разбирает «своих» и «чужих», поэтому в радиусе поражения будут уничтожены все космические аппараты всех стран, в том числе и инициатора ядерного взрыва. Об устойчивости космических аппаратов к поражающим факторам ядерного оружия мнения разнятся.

С одной стороны, ИСЗ, особенно на низких орбитах, могут быть весьма уязвимы к поражающим факторам ядерного взрыва. Например, 9 июля 1962 г. в США на атолле Джонстон в Тихом океане прошли испытания «Морская звезда» по подрыву термоядерного боеприпаса мощностью 1,4 мегатонны в космосе на высоте 400 километров. На нескольких минут небо в районе взрыва окрасилось в кроваво-красный цвет В 1300 км от места событий, на Гавайях, на острове Оаху внезапно погасло уличное освещение, перестала приниматься местная радиостанция, а также пропала телефонная связь.

В некоторых местах в Тихом океане на полминуты нарушилась работа высокочастотных систем радиосвязи. В последующие месяцы образовавшиеся искусственные радиационные пояса вывели из строя семь ИСЗ, обращавшихся на низких околоземных орбитах (НОО), что составляло примерно треть от существовавшего тогда космического флота. С одной стороны, спутников тогда было мало, возможно, что сейчас было бы уничтожено не семь, а сто спутников.

С другой стороны, значительно улучшилась конструкция ИСЗ, они стали куда более надёжными, чем в 1962 году. На военных моделях принимаются меры по защите от жёсткого излучения. Куда более важен тот факт, что спутники вышли из строя в течение нескольких месяцев, то есть были поражены не прямым взрывом, а его отдалёнными последствиями. Какой прок от того, что спутники морской разведки и целеуказания противокорабельным ракетам (ПКР) вышли из строя через месяц, если к тому времени противник перетопил ПКР большой дальности весь надводный флот? В рамках проекта «Царь-рыба» в 1962 году вооружёнными силами США был произведён взрыв ЯБЧ мощностью 1 мегатонна на высоте 97 километров, на три часа нарушивший радиосвязь в районе Тихого океана Применение же ядерного оружия для немедленного уничтожения спутников вряд ли будет оправдано даже с экономической точки зрения – слишком много потребуется ЯБЧ.

Масштабы космического пространства колоссальны, расстояния между спутниками по-прежнему составляют тысячи километров и будут составлять сотни километров, даже когда на НОО окажутся десятки тысяч спутников. Таким образом, третье препятствие – это масштабы космического пространства, не позволяющие уничтожить одним ядерным взрывом одномоментно большое количество спутников. Исходя из этого, ведущие державы мира стали рассматривать неядерные способы решения – как задач ПРО, так и поражения ИСЗ.

Противоракеты против спутников В настоящее время существует несколько подходов, наиболее проверенным из которых является уничтожение космических аппаратов противника противоспутниковыми ракетами, оснащёнными высокоточными блоками кинетического перехвата. Это могут быть как узкоспециализированные противоспутниковые решения, так и боеприпасы системы противоракетной обороны (ПРО). США могут уничтожать спутники на орбитах высотой порядка 1000-1500 километров противоракетами SM-3 Block 2A и GBI Реальные испытания по поражению низкоорбитальных спутников с физическим уничтожением целей на орбите проводились США и КНР.

В частности, 21 февраля 2008 года с помощью противоракеты SM-3 был успешно уничтожен неработающий экспериментальный разведывательный спутник USA-193 военно-космической разведки США. Изображение и макет высокоточного блока кинетического перехвата противоракеты SM-3 Block 2A Системы противоракетной обороны компании Raytheon Годом ранее Китай провёл успешное испытание, уничтожив прямым попаданием противоспутниковой ракеты, запущенной с мобильной наземной пусковой установки, метеоспутник FY-1C серии Fengyun массой порядка одной тонны, находящийся на орбите высотой 865 км. Недостатком противоспутниковых ракет является их значительная стоимость.

Например, стоимость новейшей противоракеты SM-3 Block IIA составляет порядка 18 млн долларов США, стоимость противоракет GBI предположительно в несколько раз больше. Если для поражения существующих крупных и дорогих военных спутников размен «1-2 ракеты – 1 спутник» можно считать оправданным, то перспектива развёртывания сотен и тысяч недорогих спутников, создаваемых на базе коммерческих технологий, может сделать применение противоспутниковых ракет неоптимальным решением исходя из критерия стоимость-эффективность. Кинетический перехватчик EKV противоракеты GBI В России уничтожать спутники потенциально могут противоракеты системы А-235 «Нудоль», однако реальных стрельб этих противоракет по спутникам пока не производилось.

Предполагаемая высота поражения спутников может составлять порядка 1000-2000 километров. Маловероятно, что противоракеты системы А-235 «Нудоль» сильно дешевле своих американских визави. Противоракета системы А-235 «Нудоль» в контейнере Проводя аналогию с военными/коммерческими спутниками, можно предположить, что аналогично удешевлению спутников могут быть снижены и расходы на противоспутниковые ракеты, например, за счёт их реализации на базе коммерческих сверхлёгких ракет-носителей (РН). Отчасти это возможно за счёт применения отдельных технических решений, но в целом противоспутниковые ракеты и РН для вывода полезной нагрузки (ПН) на орбиту слишком отличаются по решаемым задачам и условиям использования.

Стоимость вывода на орбиту полезной нагрузки из расчёта на 1 килограмм сверхлёгкими ракетами всё равно остаётся выше, чем у «больших» ракет, запускающих спутники пакетами. Преимущество сверхлёгких ракет кроется в оперативности запуска и гибкости работы с заказчиками. РН сверхлёгкого класса Electron американской частной аэрокосмической компании Rocket Lab. Технические решения, применяемые в коммерческих ракетах-носителях, могут помочь снизить стоимость противоспутниковых ракет на проценты, но не в разы Противоспутниковые ракеты воздушного базирования В качестве альтернативного решения рассматривалась концепция запуска противоспутниковых ракет воздушного базирования с высотных самолётов тактической авиации – истребителей или перехватчиков.

В США эта концепция была реализована в 80-х годах XX века в рамках проекта ASM-135 ASAT. В указанном противоспутниковом комплексе трёхступенчатая ракета ASM-135 запускалась с модифицированного истребителя F-15А, летящего вверх на высоте свыше 15 километров и скорости порядка 1,2М. Дальность поражения цели составляла до 650 километров, высота поражения цели – до 600 километров. Наведение третьей ступени – перехватчика MHV, осуществлялось на инфракрасное (ИК) излучение цели, поражение осуществлялось прямым попаданием.

Изображение перехватчика MHV В рамках испытаний 13 сентября 1985 года комплексом ASM-135 ASAT был уничтожен спутник P78-1, летящий на высоте 555 километров. Запуск, включение реактивного двигателя и сама ракета ASM-135 Предполагалось модифицировать 20 истребителей и изготовить для них 112 ракет ASM-135. Однако, если первоначальная оценка предполагала на эти цели расходы в размере 500 млн долларов, то в дальнейшем сумма выросла до 5,3 млрд долларов, что привело к отмене программы.

Исходя из этого, нельзя сказать, что воздушный старт противоракет приведёт к существенному сокращению затрат на поражение спутников противника. В СССР примерно в то же время разрабатывался аналогичный комплекс противокосмической обороны 30П6 «Контакт» на базе самолёта МиГ-31 в противоспутниковом варианте МиГ-31Д и противоспутниковых ракет 79М6. Наведение ракет 79М6 должно было осуществляться радиооптическим комплексом распознавания космических объектов 45Ж6 «Крона».

Прототип МиГ-31Д Были созданы два прототипа МиГ-31Д и направлены на полигон Сары-Шаган для проведения испытаний. Однако развал СССР поставил крест на этом проекте, как и на многих других. Предположительно, с 2009 года работы по созданию МиГ-31Д были возобновлены, в КБ «Факел» для комплекса разрабатывается новая противоспутниковая ракета. На фото предполагаемая реинкарнация МиГ-31Д с перспективной противоспутниковой ракетой (или её макетом) Источник: RussianPlanes.net/Vyacheslav Grushnikov Помимо высокой стоимости, другим серьёзным недостатком всех существующих противоспутниковых ракет является их ограниченная досягаемость по высоте – уничтожить таким способом спутники на геостационарной или геосинхронных орбитах крайне затруднительно, и комплексы, предназначенные для решения этой задачи, уже не удастся ни разместить на кораблях, ни установить в шахтных пусковых установках – для этой цели потребуются РН тяжёлого или сверхтяжёлого класса.

Космическая система ПРО «Наряд» Ранее мы упоминали о неспособности противоспутниковых ракет обеспечить поражение ИСЗ на средних и высоких орбитах. Эта ситуация сохраняется и в настоящее время. Следовательно, противник, скорее всего, сможет сохранить систему глобального позиционирования, а также частично системы разведки и связи. Однако работы по оружию, способному поражать объекты на высоких орбитах, проводились.

С конца 1970-х годов в СССР разрабатывался проект космической системы противоракетной обороны «Наряд» / «Наряд-В». Головным разработчиком проекта являлось КБ «Салют». В рамках проекта «Наряд» предлагалась установка спутников-перехватчиков на модифицированные баллистические ракеты типа «Рокот» или УР-100Н. Предполагалось, что система ПРО «Наряд» смогла бы перехватывать не только боеголовки баллистических ракет, но и любые другие космические объекты естественного и искусственного происхождения, такие как ИСЗ и метеориты на орбитах высотой до 40000 километров.

Спутники активного противодействия, размещаемые на модифицированных баллистических ракетах, должны были нести ракеты класса «космос-космос». С 1990 по 1994 годы было осуществлено два суборбитальных испытательных запуска и один испытательный запуск на высоту 1900 километров, после чего работы были свёрнуты. Если в 90-х годах работы остановились из-за недостатка финансирования, то ранее проект тормозил «миротворец» Горбачёв, не желающий тревожить своих заокеанских друзей.

Какое-то время проект поддерживался в инициативном порядке ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Во время посещения этого предприятия в 2002 году В.В. Путиным было дано поручение Министру обороны изучить целесообразность возобновления проекта «Наряд». В 2009 году заместитель Министра обороны РФ В.А. Поповкин сообщил, что Россия осуществляет разработку противоспутникового оружия, в том числе с учётом задела, полученного в ходе реализации проекта «Наряд». Впрочем, систему «Наряд» уже нельзя назвать «противоракетой» в чистом виде, скорее, это ракета-носитель, выводящая на орбиту специализированный космический аппарат-перехватчик, но о спутниках-перехватчиках и перспективах их развития поговорим в следующем материале.

Об этом сегодня сообщает Военное обозрение.

Совсем недавно мы рассматривали возможности космических средств разведки для обнаружения авианосных ударных групп. В частности, автором было выдвинуто предположение о создании в ближайшей перспективе «созвездий» компактных и недорогих разведывательных спутников, размещаемых на низких орбитах и способных заменить существующие большие и дорогие разведывательные спутники. Нечто подобное уже происходит со спутниками связи благодаря компании Spaсe X и её проекту глобального высокоскоростного спутникового интернета Starlink.

По предположению автора, технологии, используемые для крупносерийного строительства и развёртывания спутников системы Starlink, могли бы быть применены впоследствии для строительства разведывательных спутников. Некоторые оппоненты высказывали на это возражения, что разведывательные спутники будут значительно крупнее, сложнее и дороже. И в особенности это касается спутников активной радиолокационной разведки, которые представляют наибольший интерес, поскольку могут работать в любое время суток и при любой погоде.

Что ж, будущее наступает раньше, чем предполагал автор. Но, к сожалению, будущее это наступает не для всех.

Capella Space

Основанная в 2016 году американская компания Capella Space, расположенная в городе Сан-Франциско (Калифорния), поставила своей целью обеспечить пользователей по всему миру возможностью получения коммерческих радиолокационных изображений поверхности планеты с высокой разрешающей способностью.

Компания Capella Space планирует развернуть 36 спутников, оснащённых радиолокационной станцией (РЛС) с синтезированной апертурой. Предполагалось, что масса одного спутника составит порядка 40 килограмм. Система должна позволить получение радиолокационных (РЛ) изображений земной поверхности с разрешением 50 сантиметров.

Более того, предположительно система способна получать изображения разрешением 25 сантиметров и выше, но эта возможность для гражданских потребителей пока заблокирована американским законодательством.

В декабре 2018 года компания Capella Space запустила на орбиту свой первый тестовый спутник Denali. Запуск был осуществлён с помощью ракеты-носителя (РН) Falcon 9 компании SpaceX с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния).

Спутник Denali предназначен для отработки конструкции и технологий. РЛ изображения с него не продавались. Но использовались для внутреннего тестирования и привлечения инвесторов и потенциальных заказчиков. После запуска спутник Denali развернул гибкое антенное полотно, площадь которого составляет около 8 метров.

В августе 2020 года был запущен первый серийный рабочий спутник Sequoia, способный уже сейчас предоставлять РЛ изображения земной поверхности коммерческим заказчикам. Вывод на орбиту был осуществлён РН Electron частной американской аэрокосмической компании Rocket Lab.

Масса спутника Sequoia составляет 107 килограмм. Он содержит 400 метров кабелей и проводов, соединяющих более сотни электронных модулей. Программное обеспечение включает более 250 000 строк кода C, более 10 000 строк кода Python и более 500 000 строк кода FPGA.

Высота орбиты 525 километров и наклонение орбиты 45 градусов позволяют спутнику Sequoia предоставлять заказчикам доступ к получению РЛ изображения таких регионов, как Ближний Восток, Корея, Япония, Европа, Юго-Восточная Азия, Африка и США.

До конца 2020 года планируется вывод на орбиту ещё двух спутников Sequoia РН Falcon 9 компании SpaceX. Всего планируется запустить минимум семь спутников этого типа.

Необходимо понимать, что максимальное разрешение выбранного для съёмки участка обеспечивается при экспозиции РЛ картинки в течении порядка 60 секунд, для чего спутники Sequoia оснащены системой механической ориентации антенного полотна. Разрешение «на пролёте» будет ниже. Работа в режиме синтезированной апертуры позволяет точно определять топографию и особенности поверхности в 3D.

Предполагается, что итоговая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

Компания Capella Space уже заключила договора на предоставление картографической информации с государственными структурами США.

В частности, в 2019 году был заключён договор с Национальным управлением военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO) об интеграции коммерческих радиолокационных изображений, полученных спутниками Capella Space, с государственными спутниками наблюдения NRO.

В ноябре 2019 года военно-воздушные силы (ВВС) США заключили с Capella Space контракт на включение изображений компании в программное обеспечение виртуальной реальности ВВС (возможно, имеются в виду высокодетализированные трёхмерные карты местности для авиации).

13 мая 2020 года был подписан контракт с Министерством обороны США на предоставление данных бортовых радаров с синтезированной апертурой для военно-морских сил (ВМС) США. Capella также предоставит Министерству обороны внутренние аналитические услуги для интерпретации полученных данных.

А 25 июня 2020 года Capella Space объявила о подписании Соглашения о совместных исследованиях и разработках (CRADA) с Национальным агентством геопространственной разведки США (NGA). Соглашение CRADA предоставит Capella Space доступ к исследователям NGA для более глубокого понимания проблем. А взамен NGA получает доступ к изображениям и аналитическим услугам Capella Space. Это первое соглашение CRADA, заключённое NGA с коммерческой компанией, занимающейся предоставлением изображений от спутников с РЛС с синтезированной апертурой.

Безусловно, спутники компании Capella Space нельзя считать прямыми аналогами сложных и дорогих спутников разведки, запускаемых ведущими военно-промышленными державами. Но здесь важно другое.

Компания из 100 человек организовала разработку и производство спутников, способных получать радиолокационное изображение с высоким разрешением. Эта компания планирует развернуть группировку из 36 таких спутников. Размеры и масса этих спутников позволяют выводить их на орбиту «гроздьями», как это происходит со спутниками связи Starlink. Это позволяет не только быстро наращивать их группировку на орбите, но и экстренно выводить, при необходимости, сверхмалыми ракетами-носителями.

Если на такое способна лишь частная компания – стартап? То сколько таких или аналогичных спутников при необходимости может запустить Министерство обороны США?

Кстати, компания Capella Space не единственная, кто работает в этом направлении.

ICEYE

Финская компания ICEYE была основана в 2014 году как дочернее предприятие Университета Aalto, факультета радиотехнологий.

С 2019 года компания ICEYE предлагает услуги по получению коммерческих РЛ-изображений с высоким разрешением, полученных с помощью трёх спутников собственной разработки. Первый спутник ICEYE-X2 был запущен 3 декабря 2018 года РН Falcon 9 компании SpaceX, ещё два спутника были запущены 5 июля 2019 года.

Предполагается, что при коммерческой успешности проекта ежегодно будет выводиться ещё по несколько спутников.

Масса одного спутника составляет 85 килограмм. Он оснащён ионными двигателями для коррекции орбиты. Разрешение РЛ-изображений составляет 0,25×0,5, 1×1 или 3×3 метра, точность привязки 10 метров, скорость канала связи 140 мегабит в секунду. Высота орбиты составляет 570 километров, наклонение 97,69 градусов.

Planet Labs

Американская компания Planet Labs, основанная в 2010 году, разрабатывает и производит микроспутники типа CubeSat, называемые Dove, которые доставляются на орбиту в качестве вспомогательной полезной нагрузки при выполнении других миссий.

Каждый спутник Dove оснащен современными оптическими средствами разведки, запрограммированными на съемку различных участков Земли. Каждый спутник наблюдения Dove непрерывно сканирует поверхность Земли, отправляя данные после прохождения над наземной станцией.

Первые два экспериментальных спутника Dove были запущены в 2013 году.

После приобретения немецкой компании BlackBridge AG группировка спутников Planet Labs пополнилась спутниками RapidEye. А после приобретения у Google компании TerraBella ещё и группировкой спутников SkySat.

В июле 2015 года Planet Labs вывела на орбиту 87 спутников Dove и 5 RapidEye. В 2017 году Planet запустила еще 88 спутников Dove. К сентябрю 2018 года компания запустила ещё около 300 спутников, 150 из которых активны. В 2020 году Planet Labs запустила шесть дополнительных спутников SkySat с высоким разрешением и 35 спутников Dove.

Спутники Dove весят 4 килограмма. Их размеры составляют 10х10х30 сантиметров, высота орбиты составляет 400 километров.

Спутники обеспечивают получение изображений с разрешением 3–5 метров

Спутники RapidEye размером менее одного кубического метра и массой 150 килограмм, расположенные на высоте 630 километров, позволяют получать изображение с разрешением 5 метров с помощью многоспектрального датчика в синем (440–510 нм), зеленом (520–590 нм), ближнем красном (630–690 нм), дальнем красном (690–730 нм) и ближнем инфракрасном (760–880 нм) диапазонах длин волн.

Спутники SkySat обеспечивают получение изображений видео с субметровым разрешением. Их конструкция основана на использовании недорогих, коммерчески доступных электронных компонентов.

Спутники SkySat имеют длину примерно 80 сантиметров и весят около 100 килограмм.

Спутники SkySat находится на орбите на высоте 450 километров и оснащены мультиспектральным и панхроматическим сенсорами. Пространственное разрешение в панхроматическом диапазоне 400–900 нм составляет 0,9 метра.

Мультиспектральный датчик собирает данные в синем (450–515 нм), зеленом (515–595 нм), красном (605–695 нм) и ближнем инфракрасном (740–900 нм) диапазонах с разрешением 2 метра.

Есть ли что-то подобное у нас?

Российская частная космонавтика

Успехи российской частной космонавтики на порядок скромнее.

В первую очередь, можно вспомнить основанную в 2011 году компанию «СПУТНИКС», которая в 2014 году вывела на низкую околоземную орбиту первый российский частный микроспутник-технологический демонстратор Таблетсат-Аврора массой 26 килограмм.

В качестве основной полезной нагрузки на аппарате установлена панхроматическая фотокамера для съемки земной поверхности в спектральной полосе 430–950 нм с разрешением 15 метров и шириной полосы захвата 47 километров.

Также были запущены несколько научно-образовательных наноспутников, разработанных студентами и школьниками.

Из разрабатываемых аппаратов можно отметить сверхкомпактный спутник дистанционного зондирования Земли РБИКРАФТ-ЗОРКИЙ.

Его масса составит 10,5 килограмм. Запуск запланирован на 2021 год.

Аппарат будет нести камеру-телескоп с разрешением 6,6 метров на пиксель, производства НПО «Лептон». Камера снабжена системой термостабилизации, фокусировки, а также встроенным запоминающим устройством, что позволяет выполнять съемку по заказу, без привязки к станциям приема.

Предполагаемая высота орбиты спутника РБИКРАФТ-ЗОРКИЙ составит 550 километров с наклонением 98 градусов.

Ещё одна компания – ООО НПП «Даурия Аэроспей» (Dauria Aerospace), основанная в 2011 году и ставшая одной из первых российских компаний, создающих и запускающих коммерческие спутники.

Компания «Даурия Аэроспей» 8 июля 2014 года осуществила запуск первого спутника серии «DX», оснащённого полезной нагрузкой для приема и передачи сигналов Автоматизированной идентификационной системы (Automatic Identification System), предназначенной для навигации и идентификации судов в Мировом океане и на речных линиях.

Кстати, такие спутники могут быть полезны при работе совместно со спутниками радиотехнической, оптической и активной радиолокационной разведки в части решения задачи селекции гражданских и военных судов.

Ещё два спутника PERSEUS-M1 и PERSEUS-M2 были проданы американской Aquila Space в конце 2015 года.

В том же 2015 году основатель ООО НПП «Даурия Аэроспей» Михаил Кокорич продал свою долю в компании и эмигрировал в США.

Как мы видим, наше отставание в области коммерческих спутников от ведущих стран мира составляет порядка 10–15 лет.

Формально есть компании, производящие компоненты для спутников – ионные двигатели, датчики, электронные компоненты. Но вот создание производства, выпускающего конечную продукцию – высокотехнологичные спутники, как-то не срастается.

Схожая ситуация у нас и с ракетами-носителями. В общем и целом, ничего сравнимого со Spaсe X или Capella Space у нас пока нет.

Выводы

Коммерциализация космоса развивается высочайшими темпами, как в части вывода полезных нагрузок на орбиту, так и в части создания искусственных спутников Земли различного назначения. Можно заметить, что тенденция коммерциализации космоса наметилась в начале двухтысячных годов и приобрела взрывной характер в последнее десятилетие. В совокупности это позволило появиться оборудованию, технологиям и услугам, совсем недавно недоступным не только для коммерческих, но и для государственных заказчиков.

В этом свете перспектива развёртывания вооружёнными силами США сотен или даже тысяч спутников разведки и связи, а в дальнейшем и спутников системы противоракетной обороны (ПРО), уже не вызывает особых сомнений.

Что это означает для нас в практическом плане?

Можно утверждать, что с определённого момента, по мере развертывания всё большего числа разведывательных спутников различного класса и назначения, а также улучшения их технических характеристик, избежать обнаружения из космоса многих типов вооружений станет практически невозможно.

Возможность глобального, круглосуточного и всепогодного получения разведывательных данных, в масштабе времени, близком к реальному, позволит осуществлять удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на всю глубину территории противника не только по стационарным, но и по подвижным целям, перенацеливая средства поражения в полёте.

Под угрозой окажутся подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), составляющие один из элементов российских сил ядерного сдерживания (СЯС), а надводные корабли традиционной компоновки потеряют малейшую возможность затеряться в глубинах океана, а значит, дальняя авиация противника всегда будет иметь инициативу и сможет обеспечить необходимую концентрацию сил для удара противокорабельными ракетами (ПКР), достаточную, для преодоления противовоздушной обороны (ПВО) авианосных и корабельных ударных групп (АУГ и КУГ).

Если США официально легализовали продажу изображений из космоса с разрешением 50 сантиметров, то тогда, какое разрешение доступно военным – 25, 10 сантиметров или менее?

При таком качестве изображений никакие уголковые отражатели уже не помогут. Например, при атаке кораблей, их первичное обнаружение может осуществляться с разрешением 3–5 метров, затем будет произведена идентификация с разрешением 50 сантиметров и менее. А после этого, уже после запуска ПКР, может вестись отслеживание кораблей и передача их координат в реальном времени непосредственно на ПКР через спутниковый канал связи (перенацеливание в полёте).

Кто-то скажет, почему не использовать средства радиоэлектронной борьбы?

Они могут решить часть проблем, но не все. Средства РЭБ сами по себе это «маяк» для противника, невозможно их использовать непрерывно. Кроме того, остаются оптические средства разведки.

Уничтожить сеть малогабаритных спутников с поверхности практически нереально и экономически неэффективно – восполнить группировку малогабаритных спутников можно с меньшими экономическими потерями, чем сбивать их ракетами ПРО. Для этого необходимы специализированные космические перехватчики, способные интенсивно маневрировать и длительное время находиться на орбите, обеспечивая последовательное уничтожение множества целей.

И не стоит уповать на распространённое заблуждение о «ведре гаек на орбите». Вывозить на орбиту «гайки» в количестве, достаточном для уничтожения спутников, не сможет вся экономика планеты.

«По данным Европейского космического агентства, вокруг нашей планеты вращается более 29000 крупных обломков, от 4-дюймовых кусков металла до целых несуществующих спутников и баков с отработанным топливом. Добавьте примерно 670 000 кусков металлических частей размером от 1 до 10 сантиметров, примерно 170 миллионов частиц краски, а также бесчисленные миллиарды замороженных капель охлаждающей жидкости и частиц пыли размером менее сантиметра».

Совершенствование технологий создания малогабаритных спутников и технологий противоракетной обороны, с высокой вероятностью приведёт к возобновлению реализации на новом техническом уровне проектов орбитальных перехватчиков ПРО типа «бриллиантовая галька», которые, с учётом усиления разведывательных и ударных возможностей вооружённых сил США, могут во многом нивелировать потенциал российских СЯС.

В конце XX века много говорилось о том, что XXI век будет веком виртуальной реальности, нано- и биотехнологий. Космос же стал «обыденно-прикладным», ассоциируясь с чем-то вроде спутникового ТВ.

Появление частных компаний с амбициозными задачами и проектами всё изменило. И космос вновь оказался на острие технического прогресса.

Космос – это не только проекты научных исследований и экспансии человечества на новые территории, но и краеугольный камень в обеспечении безопасности государства. Уже сейчас, без получения преимущества, или хотя бы паритета в космическом пространстве, любые наземные, воздушные и морские силы обречены на поражение. В дальнейшем эта ситуация будет только усугубляться.

Это выводит проекты по созданию перспективных ракет-носителей и космических аппаратов различного назначения в разряд наиболее высокоприоритетных задач нашей страны.